洪武八年的南京城里,桑皮纸的清香弥漫在宝钞提举司的作坊中。新印的青色纸币堆成小山,朱元璋抚着"天下通行"的篆字,仿佛看到了铜钱流动的盛世图景。这位布衣天子不会想到,他亲手设计的金融蓝图,终将化作埋葬纸币信用的第一抔土。

应天府市集的清晨,卖炊饼的老王接过顾客递来的宝钞时,偷偷捏了捏纸面——去年还能换斗米的纸钞,如今只够买半升黍子。巷尾钱庄的掌柜正在熔炼银锭,官差巡逻经过时,他熟练地用《大诰》盖住坩埚。洪武二十二年的这场静默对抗,早已在民间蔓延成燎原之势。

永乐七年的运河漕船上,押运宝钞的官兵望着满舱纸币发愁。北征大军的粮草官拒绝接收这些"青纸",声称只认永乐通宝。当朱棣在漠北帐篷里收到户部急报时,他挥笔写下"拒钞者斩"的朱批,却不知江南富商已用棉布包裹白银,在暗夜里完成了一船丝绸交易。

正统年间的北京户部,主事们对着堆积如山的旧钞唉声叹气。"倒钞法"实施后,百姓宁愿把磨损的纸币糊窗也不愿缴纳工墨费。某日狂风骤起,无数宝钞从衙署卷向街道,孩童们追逐着这些"青鸢",权当是上元节散落的纸鸢。

成化十七年的早朝,户部尚书跪奏淮安府急报:市面交易"率皆用银,钞贯委弃泥淖"。龙椅上的朱见深瞥向殿角,那里存放着太祖禁止金银交易的铁碑。退朝后,他命人悄悄将铁碑移往太庙——这场持续百年的货币战争,最终以白银的全面胜利告终。

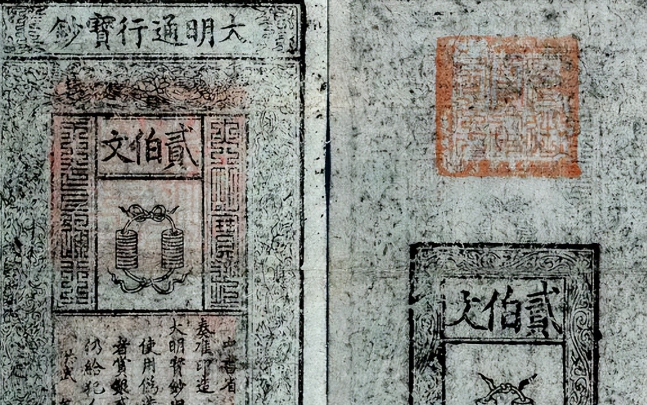

南京明城墙的砖缝里,至今还嵌着半张"大明通行宝钞"。那些模糊的铜钱图样与"伪造者斩"的朱印,沉默诉说着一个王朝与经济规律的角力。当后世学者翻阅《明会典》时,总能从字里行间嗅到桑穰纸特有的苦涩——那是金融常识缺席时代,整个帝国付出的代价。