1944年6月22日,日军对衡阳发起进攻,企图用3天时间占领这座城市,打通中国东南地区和西南地区的交通线。

守卫衡阳的是国民党第九战区第二十七集团军第十军,军长是参加过台儿庄会战、武汉会战、长沙会战等诸多知名战役的方先觉。

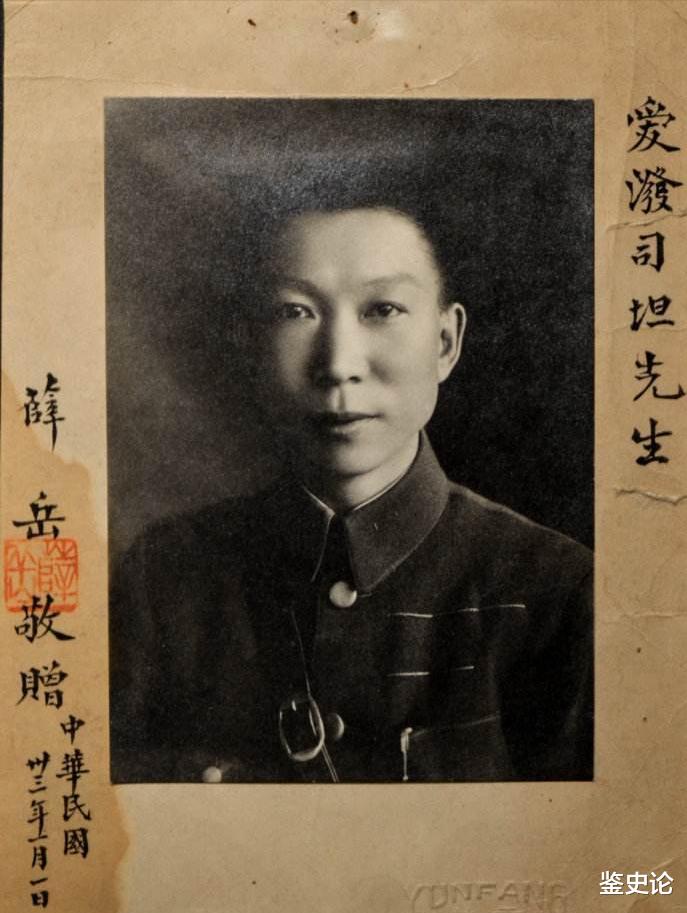

方先觉

日军派出多于衡阳守军数倍的兵力围困衡阳,接连发动三次总攻,第十军几乎全军覆没,方先觉曾经多次向蒋介石发出求援电报,但是每次蒋介石都回复说:“再坚持坚持”。

强敌虎视眈眈,援军始终没来,守军弹尽粮绝,死守47天后,方先觉给蒋介石发了最后一封电报:“职等誓以一死报党国,勉尽军人天职。 ”慷慨陈词、荡气回肠,他已经做好了赴死的准备!

国民党收到方先觉“最后一电”后,开始大肆宣扬他慷慨就义的英雄事迹,军令部部长徐永昌却提出了质疑:“最后一电有问题!”。他为什么会提出这样的质疑呢?

说起衡阳血战,方先觉也是一肚子委屈,在他看来,第十军原本是不需要付出这么惨痛代价的,这完全是作战指挥官指挥错误导致的。

早在衡阳保卫战之前,第十军就连续参加了2次长沙会战,损失惨重,尤其是在第二次长沙会战时,第十军作为增援部队奔赴战场,在和敌人血拼的过程中,三个师的兵力被打得元气大伤。

第三次长沙会战结束后,第十军伤亡已经超过了一半,原本担任师长的方先觉也是在这时被提拔为第十军军长。

长沙会战后紧接着又发生了常德会战,这次会战的战况也是相当激烈,日军集结了6个师的精锐兵力、30多艘舰船、300余艘汽艇、50余架飞机兵分三路全面进攻。

薛岳

国民党指挥官薛岳再次犯了战略性错误,他采取了和长沙会战相同的作战方针,命令第十军的三个师分散作战,导致第十军战斗力大减,最终一个师长战死、一个师长败逃,第十军丧失了半数兵力,无奈之下只能撤退到衡阳地区修整。

也是从常德会战开始,方先觉和薛岳之间产生了巨大矛盾,方先觉认为薛岳有私心,而且指挥不力,这才让第十军溃败。

常德会战后,日军把素有“日军之花”之称的关东军调到了武汉地区,要知道在当时的日本陆军中,说到战斗力和装备,没有能超过关东军的,足见其实力之强。

第九战区司令部很快就察觉到了日军的大动作,快速判断出日军可能要进攻长沙,下令各个部队做好作战准备。但是驻守长沙的薛岳并没有重视起来,上一次会战的胜利,让他产生了轻敌心理,认为即便日军来犯也不足为惧,所以没有做充足的战略部署,他没想到敌人这次是铁了心要拿下长沙。

等到薛岳反应过来的时候,主力部队已经被日军两个精锐部队夹在中间进退两难,1944年6月19日长沙沦陷。

长沙沦陷以后,日军一路南下,衡阳首当其冲。原本要到衡阳地区休整队伍的方先觉怎么也没想到,第十军还没喘口气,又成了作战主力军。

从交通位置上看,衡阳地区连通着中国西南地区和东南地区,而西南地区有很多战略要地。当时两湖地区已经相继陷落,一旦衡阳失守,日军将势如破竹、长驱直入西南地区,进而摧毁中美空军基地,打通东南亚的作战生命线,后果不堪设想。

蒋介石下了一道死命令:第十军死守衡阳。方先觉很不情愿,经过前几次的教训,他已经完全不信任薛岳了,就直接越过薛岳给蒋介石发了一封电报,大概意思是他们可以死守衡阳,但是军队战斗力削减得厉害,如果没有援军,只怕守不住。他希望重庆方面能够派兵支援衡阳。

蒋介石

蒋介石很快就回信了,他在回信中说:“只需要坚守几天就可以了,援军很快就会到。”方先觉曾经是黄埔第三期的学员,一直尊称蒋介石为“校长”,他相信校长不会骗他,就咬着牙坚持了几天,结果连援军的影子都没看到。

敌人的炮火天天在城外轰鸣,一批批伤员从前线退下来,方先觉忍不住又给蒋介石发了一封电报,询问援军到哪里了。几天后他就收到了重庆发来的电报:“援军在路上了,别着急。”

方先觉气得想把电报撕碎,总说援军快来了,援军到底在哪里呢?他隐约觉得蒋介石只是在给他“画大饼”,根本没有所谓的援军。

方先觉

事实上也确实如此,蒋介石当时根本没有可以派遣到衡阳的援军,他只能不断敷衍,甚至用空投嘉奖的方式鼓舞第十军的士气,可惜这些虚幻的东西对于方先觉来说,远没有一颗手榴弹来的更加实惠。

方先觉一方面要指挥军队奋力抵抗敌人的疯狂进攻,另一方面还要应对日军的“劝降”诱惑,面对敌机投下来的“归来证”,他当众焚毁,动员全体官兵与衡阳城共存亡。

日军前后发动了三次总攻,6月28日第一次总攻,兵分多路包围衡阳城,之后双方军队在张家山高地展开拉锯战,交火20多次,方先觉给阵地守军的命令是“宁死不退一步”,由于敌人过于强大,阵地上的中国守军全部阵亡,即便如此,日军也付出了巨大代价,损失了上千名士兵。

第一次总攻没有讨到便宜,日军异常恼怒,短暂休整后,又在7月11日发动了第二次总攻,这次日军竟然用上了毒气弹,这在国际战争惯例中是不允许的,可见当时的日军有多么丧心病狂,同时他们还用了大量炸弹对衡阳城进行狂轰滥炸,无数守城战士不是牺牲在敌人的炮弹之下,就是被毒气弹所伤,浑身溃烂痛苦而亡。

在这次总攻中,第十军失去了衡阳城郊多个阵地,面对的敌军包围圈也越来越小。

8月4日第三次总攻,日军的飞机大炮全部出动,炮兵在前开路,步兵在后袭击,所到之处一片废墟,一万多名守城将士壮烈牺牲。

血战一个月之后,第十军伤亡惨重,受伤的战士们从前线退下来,几天以后又扛起枪继续往前冲,后勤保障人员也加入战斗,到最后弹尽粮绝,没有粮食,只能用水草果腹,缺少药品,只能任由伤口溃烂,全军将近两万余人,此时战斗力只剩下三四千人。

救援无望,孤军奋战,方先觉深感无力回天,望着满目疮痍的衡阳城,8月7日这一天,他给重庆发了最后一封电报,全体官兵决议与衡阳城共存亡。

蒋介石收到这封电报后,立即安排在各大报纸上大肆宣传,衡阳血战,全国瞩目,尽管方先觉还未自杀殉国,但在国民党的宣扬下,他俨然已经成为了“党国的烈士”。

令人意外的是,方先觉发完“最后一电”后并没有杀身成仁,也许是不忍心数千受伤士兵继续牺牲,也许是因为手下私自投降敌人,8月8日中日双方签署停火协议,至此衡阳陷落。

根据资料记载,中日双方在商议停火时,方先觉向日方提出了三个要求,一是保证城内所有官兵的安全,二是提供药品收治伤员,三是衡阳城内的官兵不接受转移,继续留在城内。

日军当时虽然一口答应,但后面又拒绝履行承诺,方先觉气得大骂日本人不讲信用,但此时已无能为力,他本人也被囚禁了起来,直到3个月以后,才在他人的帮助下成功脱险逃回重庆。

衡阳保卫战被誉为“东方的莫斯科保卫战”,这场战役历时47天,创下了中国抗战史上作战时间最长的记录,战斗中中国军队伤亡近2万人,让日军付出了伤亡8万余人的惨痛代价,这也是中国乃至世界抗战史上规模最大的以寡敌众的典型战例。

当时国共两党都给予了这场战役极大的关注,毛泽东专门发表社论赞扬了衡阳守军的无畏精神,蒋介石督促建立纪念碑并亲笔题字。方先觉也在这次战役中名声大噪。

第十军死守衡阳是不争的事实,方先觉身上却始终围绕着两大疑点,第一个疑点是“最后一电”是否存在?第二个疑点是方先觉究竟是被俘还是投降?

按照国民党内部正常的电报程序,各地军队发往重庆的电报都会先发到军令部,由军令部对所有电报进行审核、分拣,需要蒋介石批示的才会转发到总统侍从室,徐永昌当时是军令部部长,可以说所有紧急重要的电报都会经过他的手。

根据他的回忆,8月7日方先觉只发来过两封电报,发电时间都是在下午1点到5点之间,除此之外,再无其他衡阳方面发来的电报。

“最后一电”的发电时间为晚上10点,这封没有出现在军令部记录中的电报究竟从何而来?徐永昌曾经发出过质疑,他怀疑“该电恐系代拟”,就是说最后一电不是方先觉发的,而是他人代发的,那又是谁以方先觉的名义发的这封电报呢?

徐永昌把心中的疑虑告诉了国民政府军政部政务次长林蔚,林蔚笑着说:“电报不可能是假的,公布电报也是委员长批准的,怎么会有问题呢?”

徐永昌想了想,既然蒋介石都认可了,他也不好再质疑什么,就这样,“最后一电”被公布于众,方先觉也成了人人称颂的爱国将领。

徐永昌怀疑最后一电的真伪,史学界也有一个论证,认为最后一电完全是蒋介石一手伪造的,他的目的很明确,通过这封电报建立国民党的权威,收拢人心,在全国抗战的大势面前,营造国民党军队英勇无畏的形象。

徐永昌

蒋介石敢公布这样一封电报,也是因为他了解方先觉的秉性,要么被俘,要么牺牲,绝对不会投降,只是没想到现实却狠狠地打了他的脸,方先觉竟然从日军那里完好无损地回到了重庆。

衡阳陷落当日,方先觉究竟是被俘还是投降,这也是史学界的一个难解之谜。国民党方面始终认为他是停火后被俘,投降日军是令人不齿的行径,况且“最后一电”已经公布,准备就义的英雄最后却投降了,这脸打得着实响亮,所以蒋介石绝对不会承认“方先觉投降”。

共产党方面却认为他在最后一刻确实变节投降了,这一论断主要是基于停火协议的内容,和日军发布的方先觉谈话内容,国民党暂编第54师师长饶少伟是衡阳保卫战的亲历者,据他的回忆,除了前文提到的三个停火要求,方先觉还向日军提了一个要求——“护送他到南京见汪精卫”,如果没有投降,他不能提这样的要求。

饶少伟

还有一个说法,方先觉开始并没有投降的意思,想要投降的是他手下的一个师长周庆祥,他眼看衡阳即将失守,出于自身利益的考虑,就背着方先觉和日军秘密联系商讨投降事宜,日军也给予了丰厚的投降待遇,甚至承诺“降汪不降日”,一定程度上维护了这些国民党军官的军人尊严,等到大局已定,方先觉没有其他更好的选择了,就被迫投降了。

国共两党为什么对方先觉是否投降这件事产生这么大的分歧呢?这与当时的国内形势密不可分。

1944年12月国共谈判陷入僵局,恰在这个节骨眼上,方先觉返回重庆,蒋介石不但提拔了他的官职,还给予了很高的荣誉,将方先觉打造成“中国军人的楷模”。

战争的背后是政治,投降官兵无论职位高低,都会受到严厉的惩罚,唯有方先觉投降日军后,不但没有受到军事制裁,还一再受到嘉奖,究其原因,完全是国民党对政治因素的考虑。这种抛开事实搞政治的处事原则,也许就注定了国民党的失败。