胡适那首《沁园春》,喊的是啥口号?

1917年,辛亥革命虽已推翻帝制数年,但共和的根基未稳,军阀割据混战,国家前途依旧迷茫。沙皇专制统治在二月革命的浪潮中轰然倒塌,时年二十六岁、刚刚从美国学成归国不久,并迅速成为新文化运动领军人物之一的胡适,内心也充满了激动与向往。

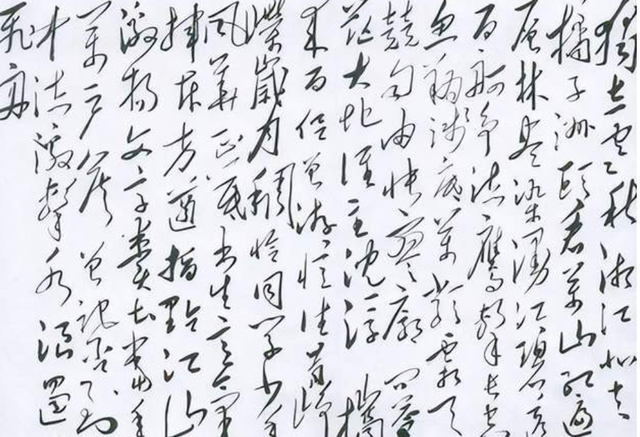

深受西方民主、自由、科学思想洗礼的他,提笔写下了一首《沁园春》,词牌沿用旧格律,内容却完全是崭新的时代呐喊,其最为人所知、也最能代表其核心情绪的句子便是“拍手高歌,新俄万岁”。

胡适一生的事业与影响,远比这首词所能承载的更为宏大和复杂。作为新文化运动的核心人物,他最为重要的贡献之一,便是旗帜鲜明地倡导白话文取代文言文,成为新的文学和思想表达工具。学术领域,他同样成就斐然。他在哥伦比亚大学师从杜威,深受实验主义哲学影响,回国后致力于用新的方法整理国故,其撰写的《中国哲学史大纲》(上卷)以其清晰的逻辑、开阔的视野和现代的阐释方法,对传统的中国哲学史研究范式发起了挑战。尽管下卷最终未能完成,但上卷的影响已足够深远。

除了文学革新和学术研究,胡适的活动范围还延伸到了政治和外交领域。在中日战争爆发后,他临危受命,于1938年至1942年出任中华民国驻美国大使,在极其困难的条件下为争取美国对华援助、支持中国抗战而奔走呼吁。

写《雪》词,窗外是啥景儿?

将目光转向毛主席与其不朽名作《沁园春·雪》的诞生,时间定格在1936年的2月,地点是陕西北部清涧县的袁家沟。此时的毛主席,以及他所领导的中央红军,刚刚经历了史诗般艰苦卓绝的长征,在陕北获得了暂时的立足之地,但危机四伏的局面并未根本改变。

国民党军队的围追堵截尚未完全解除,贫瘠的自然环境和匮乏的物资供应考验着这支军队的生存极限,而更为严峻的是,日本帝国主义的侵略步伐正在加剧,民族危机日益深重。中共中央政治局于1935年底的瓦窑堡会议上确定了建立抗日民族统一战线的策略方针,并决定于次年春发动东征,计划渡过黄河进入山西,开辟新的抗日根据地,将国内革命战争与抗日民族战争结合起来。

毛主席在此刻写下《沁园春·雪》,正值东征战役发起前夕,他当时所在的窑洞外,恰逢一场大雪,整个黄土高原被皑皑白雪覆盖。词的上阕,从眼前的雪景起笔,“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔”,寥寥数笔,便勾勒出整个北中国冰封雪盖的浩瀚景象,视线从蜿蜒的长城延伸至奔腾的黄河,空间尺度极为宏阔。紧接着,“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”,更是神来之笔,将静态的雪后山峦赋予了动态的生命力。

下阕则宕开一笔,将目光投向了更为广阔的历史长河,对中国历史上几位极具代表性的封建帝王——秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖,乃至被誉为“天骄”的成吉思汗——进行了一番评点。他并非全盘否定这些历史巨人,而是以“略输文采”、“稍逊风骚”、“只识弯弓射大雕”这样精炼而又蕴含深意的评价,指出了他们在思想文化境界或统治方式上的局限性。

这种对历史人物的审视,服务于最终的落脚点:“俱往矣,数风流人物,还看今朝。”这里的“今朝”,指的不仅是毛主席和他同时代的革命者,更是指蕴藏着无限创造力的人民大众。毛主席成功地将眼前壮阔的自然景观、对数千年中国历史的深刻反思以及无产阶级革命者改造世界、开创未来的宏伟理想熔于一炉。

毛主席的诗词功夫,师从何处来?

毛主席之所以能够创作出《沁园春·雪》这样气势恢宏、意境深远的杰作,绝非偶然,其背后是他数十年如一日对中国古典文学,尤其是诗词传统的深入研习和创造性转化。早在青少年时期,他就表现出对古籍的浓厚兴趣和非凡的领悟力。在家乡韶山的私塾以及后来的求学过程中,他广泛涉猎经史子集,尤其对历代诗词名篇情有独钟,反复诵读,心摹手追。

其中,对战国时期伟大诗人屈原及其开创的楚辞(“骚体”),毛主席更是怀有极其特殊的情感和高度的评价。毛主席曾不止一次地表达过对屈原的推崇,甚至说过“我们是屈原的后代,对他的感情特别深切”这样饱含深情的话语。他常常巧妙地化用屈原笔下的神话传说、香草美人的意象,赋予它们全新的时代内涵和革命意蕴。

在他为悼念妻子杨开慧和战友柳直荀而作的《蝶恋花·答李淑一》(写于1957年,但追忆的是早年情景)中,“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。” 这里的“吴刚捧出桂花酒”,显然是对屈原《九歌·东君》中“奠桂酒兮椒浆”这一祭祀场景的创造性借用,将神话传说与对革命烈士的缅怀和对理想境界的向往结合起来,营造出一种奇幻而又庄严的浪漫意境。

再如,1961年写给友人的《七律·答友人》中,“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微”,则明显化用了《九歌·湘夫人》中“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”的典故,将古代传说中湘水女神的美丽身影与友人所处的环境联系起来,赋予诗歌灵动飘逸的色彩和深厚的文化底蕴。

除了深受楚辞的浸润,唐代诗歌的巨大成就,尤其是现实主义诗人杜甫的作品,也对毛主席的诗词创作产生了不可忽视的影响。据记载,他少年时代的塾师毛麓钟先生,就曾重点向他讲授过杜甫的诗歌,如著名的《赠卫八处士》等。

这种倾向贯穿于他一生的革命历程和诗词创作中。长征途中,面对极端恶劣的自然环境和艰苦卓绝的军事斗争,他写下了著名的《七律·长征》:“红军不怕远征难,万水千山只等闲……更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”诗中虽然也描绘了艰难险阻,但最终落脚点却是克服困难后的喜悦和豪迈。“更喜岷山千里雪”一句所展现出的坚韧不拔、藐视困难的气概,与杜甫在《望岳》中所抒发的“会当凌绝顶,一览众山小”那种积极进取的登临意境,在精神气质上存在着某种深刻的共鸣。

两首《沁园春》,到底哪儿不一样?

在分别探究了胡适《沁园春·新俄万岁》和毛主席《沁园春·雪》各自的诞生语境与作者的文学素养根基之后,再将这两首同样使用“沁园春”词牌的作品并置比较,它们之间的本质差异便更加清晰地显现出来,所谓“模仿”之说也就显得难以成立了。

两首词在核心内容与艺术风格上判若云泥。胡适的词作,其语言风格倾向于直白、浅近,情感表达是直接的政治欢呼,更像是一篇用旧体诗词格律写成的政治宣言或时事评论,其重心在于清晰地表达对俄国革命的支持立场,文学性的锤炼相对次要。

而毛主席的《沁园春·雪》,则完全是另一种风貌。它通篇不见任何直白的政治口号,而是运用极为雄奇壮丽的意象(如“山舞银蛇,原驰蜡象”)、高度凝练的语言和开阔的历史视野,将对自然景色的描绘、对历史人物的评点和对现实革命的信念与展望水乳交融般地结合在一起。

《沁园春·雪》的艺术成在当时便引发了巨大的社会反响。1945年,国共两党在重庆进行谈判期间,毛主席应诗人柳亚子之请,手书此词相赠。柳亚子读后激赏不已,誉之为“千古绝唱”,并作和词发表。随后,《沁园春·雪》在重庆公开发表,立即在各种政治力量交汇的山城乃至全国范围内引起了巨大轰动,文化界人士争相传诵、评论。

国民党当局感受到了这首词中所蕴含的巨大力量和政治影响力,曾一度试图封锁,并组织御用文人如吴稚晖、陈布雷等人填写了数十首“和词”,企图从文学上压倒原作、抵消其影响。这些刻意模仿、意在贬抑的“和词”,无论在气魄、意境还是艺术技巧上,都与原作相去甚远,反而从反面衬托出《沁园春·雪》难以企及的艺术高度和思想境界。

后来那点事儿:学者和实践家的小插曲

历史的河流奔腾向前,毛主席与胡适这两位深刻影响了二十世纪中国的文化巨擘,尽管在思想发展和政治抉择上最终分道扬镳,走向了截然不同的道路。1956年,新中国成立已有七年,各项建设事业正在展开,文化领域也在进行着相应的梳理与整合。当时担任中国作家协会书记处书记的诗人郭小川,正奉命主持编辑一部旨在总结“五四”以来成就的《旧体诗词选》。

在搜集整理资料的过程中,他们注意到了胡适早年所作的《沁园春·新俄万岁》。为了弄清这首词的具体创作背景和相关情况,郭小川等人通过一定的渠道,致函当时已远在美国、与大陆处于隔绝状态的胡适本人进行询问。胡适收到信后,给予了回复。

几乎就在同一时期,身在北京的毛主席,在一次接见包括著名诗人臧克家在内的文艺界代表的场合中,也谈及了自己的诗词创作,其中就聊到了脍炙人口的《沁园春·雪》。据臧克家后来回忆,毛主席在谈话中兴致颇高,甚至带着几分幽默地透露了一个创作中的细节

他笑着说,词中那句描绘雪后山脉景象的“原驰蜡象”,最初他动笔时,脑子里闪过的意象,差一点就写成了“腊肉”的“腊”——“原驰腊象”。后来反复斟酌,觉得用“腊肉”来形容雪山的景象实在不雅,甚至可能引人发笑,才最终改成了现在这个光洁、凝固、富有雕塑感的“蜡烛”的“蜡”。毛主席还风趣地补充道,真要是当时写成了“腊象”,恐怕就要贻笑大方了。

参考资料:[1]迟乃鹏.略论毛主席诗词的含蓄美[J].西华大学学报(哲学社会科学版),1993,14(3):42-45