在历史的长河中,盛唐气象那一段歌舞升平、万邦来朝的辉煌岁月,宛如一颗璀璨夺目的明珠,熠熠生辉。然而,谁能料到,如此辉煌壮丽的王朝,最终的落幕竟这般凄凉惨烈。在历经近三百年的风雨飘摇后,于公元 907 年,在朱温篡位之举下,宣告灭亡。而在这一历史悲剧发生之前,“白马驿之变” 如同一道深深的裂痕,成为唐朝走向覆灭的关键节点。那么,唐朝究竟是怎样一步步走向灭亡的呢?

一、唐末乱世:农民起义与藩镇割据的双重困境

(一)政治腐败与社会动荡

唐朝末年,朝廷官员贪污腐败之风盛行,且愈演愈烈。为了满足无尽的私欲,朝廷加重税收,将沉重的负担强加于老百姓身上。据《旧唐书·食货志》记载:“自唐季以来,藩镇擅命,征赋多门,或横赋于民,或擅加杂税,赋敛之重,民不堪命。” 各地官员不仅掌控军队,还各自为政,中央政府的权威被严重削弱,实际上已经失去了对地方的有效控制。

连续不断的自然灾害,更是让本就艰难的百姓生活雪上加霜。蝗虫肆虐,庄稼颗粒无收;洪水泛滥,房屋家园被毁。百姓们在饥饿与困苦中挣扎,怨恨的火苗在心底越烧越旺,社会矛盾也愈发激烈。

(二)农民起义的爆发

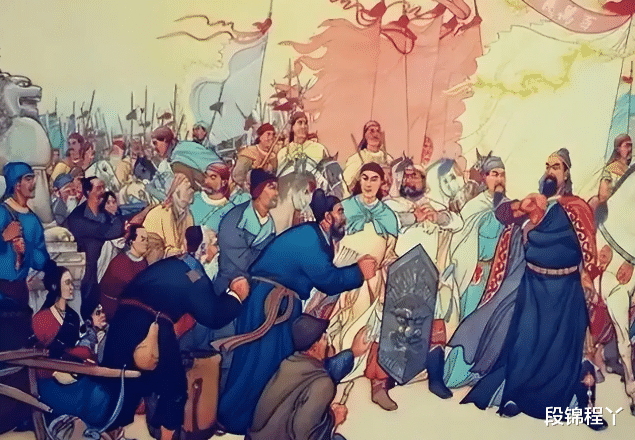

公元 875 年,被苦难压迫已久的农民终于忍无可忍,爆发了起义。河南的王仙芝率先举起反旗,振臂一呼,应者云集。紧接着,山东的黄巢也加入其中,一场全国性的农民大起义就此拉开帷幕。起义的浪潮迅速席卷全国,规模浩大,势不可挡。起义军一路攻城略地,沉重地打击了唐朝的统治力量,使得原本就摇摇欲坠的唐朝统治陷入了更深的危机之中。

这场起义犹如一场熊熊燃烧的大火,不仅烧掉了唐朝的部分统治根基,还为一些有野心的人提供了绝佳的机会。

二、“弄潮儿”的崛起:朱温与李克用的乱世博弈

(一)朱温:从起义军到唐朝鹰犬的转变

朱温,原本是王仙芝、黄巢起义军里的一名猛将。他作战勇猛,作战时总是身先士卒,凭借着出色的军事才能,在起义军中逐渐崭露头角,成为举足轻重的人物。然而,朱温并非是一个对理想忠贞不渝之人,他更像是一个精于算计的权谋家,时刻留意着局势的风吹草动,试图寻找对自己最有利的出路。

随着起义军不断取得胜利,唐朝军队却节节败退。唐僖宗在局势危急之下,不得不请求沙陀族出兵协助镇压叛乱。沙陀族首领李克用抓住了这个机会,带领沙陀军队迅速投入到战斗中。他作战异常勇猛,带领沙陀军队如同一把锋利的宝剑,很快平定了黄巢发动的起义,立下了赫赫战功。

朱温看到局势的变化,深知跟着起义军难以有更大的发展,于是公元 882 年,他做出了一个改变命运的决定 —— 带领军队投降唐朝。不仅如此,他还反过头来帮助唐朝军队攻打黄巢,以此为契机,全力为自己谋取利益。他的这一举动,得到了唐朝的信任和喜爱,为自己在唐朝政坛的发展打下了坚实的基础。凭借着帮助唐朝平定黄巢起义的功绩,朱温被封为节度使,手中掌握了大量军队。从此,他开始一步步壮大自己的势力,积极参与朝廷的各种争斗,逐渐成为唐朝末年最具权势的大臣之一。

(二)李克用:沙陀崛起与政治野心的显露

李克用率领沙陀军队平定黄巢起义后,凭借军功和政治手腕,逐渐掌握了重要的话语权。他不仅军事才能出众,而且在政治上也颇有谋略。他看到唐朝末年局势动荡,各方势力割据,意识到这是一个逐鹿中原的好机会。于是,他凭借着自己的军事实力,开始在政治舞台上崭露头角,逐渐显露出巨大的野心。李克用凭借军功和政治手腕,逐渐在唐朝末年掌握了重要的话语权。

唐朝末年,起义军力量愈发强大,政府的统治岌岌可危。朱温洞察到这一形势,认为跟着起义军没有未来,便做出了投降唐朝的抉择。事实证明,他对局势的判断极为准确。公元 882 年,朱温毅然决然地率军归降唐朝,紧接着就掉转枪头,协助唐朝军队进攻黄巢。这一策略性的转变,让他成功获取了唐朝的信任与垂青,为其后续发展铺就了道路。因其助唐平定叛乱,朱温获封节度使之职,手中掌控大量军队,自此逐步积攒实力,积极参与朝廷争斗,一步步成长为唐朝末年权势滔天的大臣。而李克用呢,他率领沙陀军队成功平定黄巢起义后,军功赫赫,逐渐在朝廷中拥有了重要话语权。他凭借军功与政治手腕,开始显露逐鹿中原的野心,在唐朝末年的乱世中,成为一颗耀眼的政治新星,与朱温在政治舞台上展开了复杂的博弈。

三、“清流”与“浊流”的对峙:权力斗争的升级

(一)两派的分化

朱温的势力日益壮大,唐朝朝廷内部逐渐分化为两派。一派是以宰相裴枢为首的 “清流” 派,他们对唐朝忠心耿耿,坚守正统观念,对朱温的霸道行径极为反感,一心想要保住这摇摇欲坠的唐朝。而另一派,是以宰相柳璨和朱温的谋士李振为代表的 “浊流” 派,他们紧跟朱温,为了谋取个人私利,不择手段地帮助朱温夺权。这两派之间矛盾重重,互相争斗,在朝廷中掀起了阵阵波澜,官员们暗地里的较量从未停止。

(二)矛盾的激化

公元 904 年,朱温因唐昭宗不听从他的命令,竟派人暗杀了皇帝,随后扶持昭宗的儿子李柷登基,即唐哀帝。此时的唐哀帝,不过是朱温手中的傀儡,真正的权力完全掌控在朱温手中。唐朝的命运,至此已岌岌可危。朱温大肆提拔自己的亲信,排挤那些与他意见不合的官员,在朝廷中安插了大量心腹之人。他对唐哀帝毫无尊重可言,各种羞辱行为令许多正直的官员义愤填膺。这些秉持气节与操守的 “清流” 官员,对朱温的行为深感愤慨与失望,他们无法容忍朱温对皇帝的欺凌,双方矛盾日益尖锐。

四、“白马驿之变”:唐朝覆灭前的疯狂杀戮

(一)太常寺卿之位的争端

公元 905 年,太常寺卿一职空缺出来,朱温一心想让自己的亲信张廷范担任此官。然而,宰相裴枢却坚决不同意。裴枢的拒绝,彻底激怒了朱温。其实,朱温早就心怀清除异己的念头,这件事无疑给了他一个绝佳的借口,让他下定决心,要将那些与自己意见不合的人统统铲除。

这时,朱温的谋士李振向朱温进言:“那些所谓的清流,总是自命清高,以清高自居,不如把他们全部投入黄河之中,让他们也变成污浊不堪的东西!” 朱温听后,不但没有觉得残忍,反而开怀大笑,认为这个主意妙极了,当即表示赞同执行。

(二)唐朝宗室的覆灭

朱温想要对付 “清流” 官员,但他深知唐朝宗室是他夺权道路上的一个重大隐患,必须先行解决。于是,他精心设下一个圈套,假借唐哀帝祭祀的名义,邀请九位皇子参加宴会,宴会地点选在九曲池。

九位皇子毫无防备,高高兴兴地赴宴。酒过三巡,酒足饭饱之后,朱温露出了狰狞的真面目,他毫不犹豫地命令手下将九位皇子全部勒死,然后残忍地将尸体扔进九曲池中。据《资治通鉴 卷二百六十五 唐纪八十一》记载:“是日社,全忠使蒋玄晖邀昭宗诸子:德王裕、棣王祤、虔王禊、沂王禋、遂王祎、景王祕、祁王祺、雅王禛、琼王祥,置酒九曲池,酒酣,悉缢杀之,投尸池中。” 就这样,朱温毫无怜悯之心地铲除了唐朝宗室,为自己的进一步行动扫清了障碍。这场宴会,血腥残忍的程度远超鸿门宴,令人闻之胆寒,成为唐朝历史上一场令人发指的悲剧。

(三)“清流” 官员的末日

这场宴会不仅仅是一场简单的杀戮,更是朱温向朝廷官员发出的恐怖信号。三个月后,朱温策划了一场更为惊人的官员屠杀。他指使柳璨、蒋玄晖等人假借唐哀帝的旨意,召裴枢、独孤损等三十多位正直的官员前往滑州白马驿。

这些官员虽然预感到此次前往凶多吉少,但出于对唐朝的忠诚之心,毅然决然地选择前往,准备明知山有虎,偏向虎山行。然而,他们万万没有想到,等待他们的竟是一个精心布置好的杀局。刽子手们早已埋伏妥当,这三十多名手无寸铁的正直官员,在白马驿遭遇了惨无人睹的屠杀,毫无抵抗之力的他们,最终惨死在刀斧之下。《资治通鉴 卷二百六十五 唐纪八十一》记载:“己丑,司空、致仕裴贽贬青州司户,寻赐死。”

五、朱温的末路与唐朝的覆灭

(一)掩盖罪行与自食恶果

为了掩盖自己犯下的滔天罪行,朱温将屠杀朝廷官员的责任全部推卸给柳璨、蒋玄晖等人。随后,他又找借口将柳璨、蒋玄晖等人一个个处死灭口。朱温以为这样就能摆脱舆论压力,然而,他的所作所为早已引起众怒,其行为不仅没有平息风波,反而加速了唐王朝的覆灭。

(二)后梁的建立与唐朝的终结

公元 907 年,实力强大的朱温再也无法掩饰自己的野心,他迫使唐哀帝让出皇位,自己登上了皇帝宝座,建立了新的朝代 —— 后梁,国号定为 “梁”。至此,持续了二百八十九年的唐朝,就此灭亡,结束了它近三个世纪的统治。

唐朝,这个曾经辉煌无比的王朝,从兴盛走向衰落,最终走向覆灭,是在多种因素共同作用下发生的悲剧。政治腐败、藩镇割据、农民起义以及统治集团内部的权力斗争,这些因素相互交织,共同推动着唐朝走向灭亡的深渊。“白马驿之变”,作为唐朝覆灭前的标志性事件,见证了唐朝最后一批忠臣的悲壮谢幕,也成为了中国历史上的一个沉痛教训,时刻提醒着后人,国家的繁荣昌盛需要廉洁的政治、稳定的政局以及团结的力量。