新中国成立后,中国人民解放军的规模已经相当大,但由于军队是在战争中创立和发展起来的,在建制和管理上上难免会存在一些瑕疵。因此为了推动人民解放军军正规化和现代化,我国决定对全军实行军衔制。而军衔评定工作中最引人注目的就是元帅军衔的评定了。根据党中央和中央军委的意见,新中国将会评出十大元帅,以此来表彰他们在抵抗侵略者,建立新中国过程中立下的卓越战功。

1955年,时任中国人民解放军总干部副部长的赖传珠将拟定好的元帅名单交给毛泽东同志审阅,并说:“主席,元帅授衔名单已经拟定完成,请您审阅一下并给几位元帅作几句评语吧!”毛泽东同志接过名单端详了起来,并逐一给各位元帅写下评语。当他看到贺龙的名字时,不自觉地笑了起来。赖传珠便问他为何发笑,毛泽东同志回答道:“贺老总这个人,他可是个好配角啊!”那么毛主席为何要这样评价贺龙?这一切都还要从西北解放战争说起。

西北解放战争根据常识,一般我们所熟知的解放战争主要是指辽沈战役、淮海战役和平津战役和渡江战役,通过这四次战役,中国人民解放军把压迫中国人民的封建统治者给赶跑了,从而成立了新中国。但很多人不知道的是,在解放战争中还有一个地区的战役同样也非常重要,甚至在整个解放战争中起到十分关键的作用,左右着整个战局的形势,那就是西北解放战争。红军长征后,延安成为了新的中央根据地。中国共产党的核心成员在这里,人民军队的总指挥也在这里。可以说,延安在当时就是整个中国的核心地区。这也是它被革命圣地的原因之一。但蒋介石可不允许延安,或者说是共产党及其军队就这样发展壮大起来,于是在抗日战争结束后很快发动了解放战争,旨在扼杀共产党,维护其腐朽的统治。而当时作为中央根据地的延安,自然是蒋介石的主要攻击对象。1947年3月,国民党军队开始进攻陕甘宁边区。

蒋介石集结了西安绥靖公署胡宗南集团的13个军17万人,和西北军政长官公署马步芳、马泓达、马鸿斌等“马家军”的8个军14万人,再加上新疆警备司令部、陕晋绥边区司令部等的几万兵力,总共40万人的国民党军队,进攻陕甘宁解放区。由于解放军主力部队正在忙于中原解放区的主要战役,无暇顾及西北。所以当时在陕北的部队仅有晋绥军区第一纵队4个野战旅,以及陕甘宁晋绥联防军负责管辖和3个地方旅,一共才2.8万人。这跟蒋介石军队的40多万兵力比起来,简直是天差地别。况且蒋介石计划让胡宗南部队从陕南地区进攻,“马家军”从陕北地区进攻,旨在对延安形成夹击之势,以确保中央根据地和陕北的解放军无路可退。而作为中央根据地的延安一旦被侵占,后果将不堪设想,不仅前一阶段的辛苦开辟根据地的所有努力都将白费,连后续的作战也会受到毁灭性的打击,毕竟如果“大脑”不在,解放军再英勇善战也无可奈何。但中央领导班子并没有惊慌,而是从容地进行作战部署。毕竟也是身经百战了,什么样的困难没有见过。中央很快决定了陕北人民解放军的作战方案:诱敌深入,与敌人周旋于广大山区,必要时放弃延安。

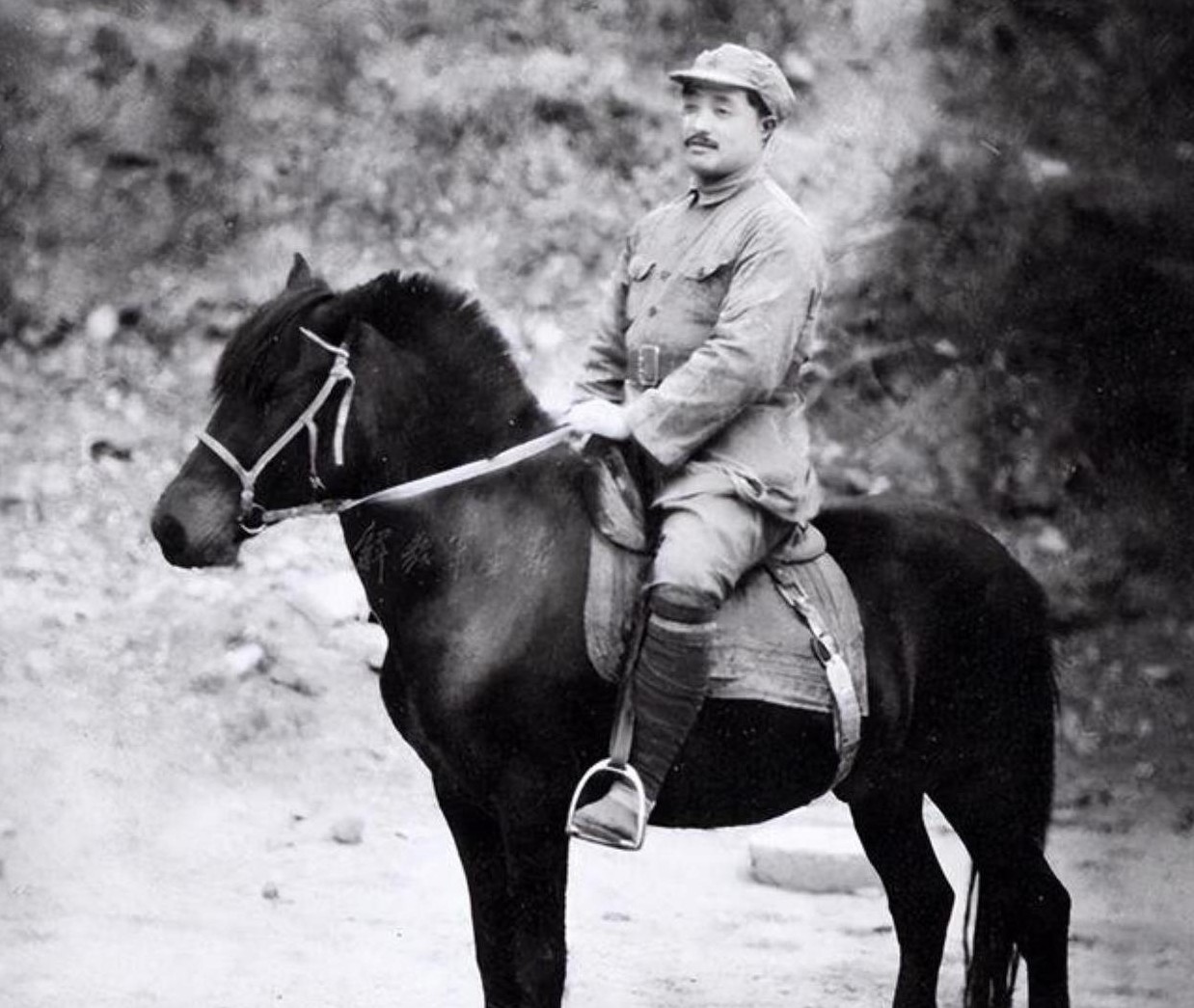

诱敌深入很好理解,就是要利用好陕北地区地形复杂,沟壑纵横,易守难攻的地形特点,避免和国民党军队正面冲突,而是打好防御战和游击战,将敌人牵制起来。那么延安也是说放弃就能放弃的吗?其实延安说到底只是个地方,它承载了中央根据地,但它并不是根据地本身,就像红军长征一样。制定好了作战计划,眼下要解决的问题便是这次战斗的指挥权问题。其实按照惯例,这场大战应该由陕甘宁晋绥联防军司令的贺龙来指挥,但当时兼任晋绥野战军司令的贺龙正在晋绥战区前线,不能马上赶来陕北。这时担任中央军委副主席兼总参谋长的彭德怀主动请命,担任陕北战区的司令员。毛主席表示赞同,但还是要跟贺龙说一声。实际上陕甘宁晋绥联防军就是贺龙从红26军团,红2方面军和八路军120师一点点给带起来的,里边都是自己的老部下,和跟着自己征战十几年的老兵,他们之间都建立起了绝对信任和能随时为彼此牺牲的的革命友谊,不是说放下就能放下的。在这种情况下要更换司令员,于情于理都该问下贺龙的意见,于是毛主席便发了电报给他。

贺龙收到电报后,尽管有些不舍,他还是回电表示服从中央决定。并且为了防止自己的部下会有异议,贺龙还亲自对他们进行安抚和教育,说:“军队是党的军队,不是个人的,我带的军队,别人也能带,军队要听从党的指挥!”就这样,人民解放军完成了作战部署,西北解放战争就此打响。临危受命,甘当配角尽管陕北战场上的军事归彭德怀指挥,但并不意味着贺龙就可以袖手旁观,因为眼下还有一个非常重要的问题亟待解决,那就是陕北部队的弹药及粮草等物资问题。中国古代就十分重视战争的后方支持,所谓“三军未动,粮草先行”就是这个道理。当前蒋介石军队突然袭击陕北地区,而这一地区不仅是部队兵力极少,连粮食储备也远完全无法达到战争需求。因为黄河两岸的陕北和晋绥地区,位于黄土高原,水土流失严重,土地贫瘠,本来就不适合大规模种粮食。如果这里发生战争,那么就需要外部地区给予粮草支持。

本来两军就兵力悬殊,如果战争后方的粮草和弹药在跟不上,那么这场战争想要打赢可谓是难如登天。在此情况下,中共中央在陕西省榆林市靖边县小河村开作战会议的时候,又发电报把贺龙给叫了过来。在会上,毛主席对贺龙语重心长地说,这场战争想要打赢,就得有一个好的后方。现在陕西地区的南部与北部已经被蒋介石控制,唯一能指望的就只有东部贺龙领导的晋绥地区。所以中央决定,把陕甘宁地区和晋绥地区统一起来,战场上各自独立,但后方则全权交给贺龙来处理。

就这样,陕甘宁和晋绥两个战区的财政粮食弹药供应都落在了贺龙的肩膀上。贺龙当然明白这份工作有多艰难,陕甘宁和晋绥两地的粮食供应本来就吃紧,再加上西北地区多山地沟壑,这也给粮食等物资的运输增加了不小的难度,但贺龙不能拒绝,这是党安排给他的任务,他必须完成。贺龙马上着手解决粮食问题,他先是对后方组织进行了改革。在多年的斗争经验中,贺龙明白组织工作的重要性,因此要想接下来的各项工作能够顺利及时地开展,必然要先对后方机关进行改革。为了加强支援前线工作的组织和领导能力,贺龙将后方的机关进行了精兵简政,减少各种程序和手续的审批环节。他还在陕甘宁各地成立了“兵站”,这些兵站专门负责对物资的筹集和运输,确保物资能够以最快速度到达前线。而在最重要的粮食方面,贺龙则是带领两地农民大搞土地改革,提高老百姓生产和支援前线的积极性。

然而即使如此,一段时间后,陕北战场还是出现了巨大的粮食缺口。8月27日,中央军委联系贺龙,告知他野战军即将南下突围,急需1万石粮食,让他尽快安排解决。这不禁让贺龙发起愁来。本来陕北地区就土地贫瘠,粮食产量很低,而河东晋绥一带又发生灾荒,现在面对如此巨大的粮食缺口,他该怎样去解决?就在他不知所措的时候,脑海里突然想起了中原解放区。没错,中原地区本来就盛产粮食,彼时又打了胜仗,肯定有粮食能够给陕北应急。想到这,贺龙便马上发电报给邓小平和刘伯承。刘邓二人在知晓他的难处后,很快就同意给贺龙调去10万石粮食

虽然粮食来源的问题解决了,但中原地区立陕北还是有一定的距离,而如何在短时间内把粮食从中原运送到战区,是贺龙接下来面对的又一难题。由于陕北地区的地形问题,一般的运输工具很难深入到战区内部。而如果只靠人力,也是远不能够的,因为大部分的士兵都已经被派往了前线,留下来的后勤兵只有很少的人数,完全不能够承担如此大规模的粮食运输工作。但这一问题很快也被贺龙给解决了。他想起来毛主席曾经说过: “兵民乃胜利之本”,打胜仗不能只靠部队,还要靠民心。于是便让延安大学的几千名学生过去帮助运粮,还积极动员晋绥和陕甘宁地区的农民带着自家的工具和牲口前去帮忙。

就这样,贺龙在黄河流域地区集结了一支人数众多的“运粮部队”,很快就把粮食给运到了前线,与淮海战役“是人民群众用小车推出来的胜利”有着异曲同工之妙。发展军工,弱化摩擦在解决完前线最重要的的粮食问题后,接下来贺龙便着手解决武器和弹药缺乏的问题。胡宗南部队是蒋介石的嫡系部队,不仅人数众多,还有着装备精良的武器。而彭德怀指挥的西北野战军在武器装备上则十分简陋,在与蒋介石军队的作战中处于劣势。这不禁让贺龙感到担忧,蒋介石部队已经在人数上占了绝对的优势,如果我军在武器装备上再处于下风,那么这场战争的胜算将非常渺茫,于是他便开始着手发展战地后方的军事工业。

晋绥地区本来是有军工企业的,但年代已经很久远,设备也十分简陋,生产的武器完全无法达到前线部队的作战要求。在此情况下,贺龙将陕甘宁和晋绥两地的军工企业进行了合并,请来不少技术人员规划设计新式武器,将后方人力物力的重点都集中在武器生产上。就这样,经过一年左右时间的发展,到了1948年,晋绥地区的军工已经扩大到14个工厂,职工达到3500多名,还成立了一所专门培养军工人才的学校。在贺龙的督促下,这些军工厂生产的迫击炮、手榴弹、炸弹和子弹等弹药,不仅在数量上猛增,而且在质量上也提高了不少,很好地支援了前线战斗。虽然武器装备问题解决了,但兵少依旧还是主要矛盾,中央为此一直在发愁。而贺龙则提出建议,压缩机关工作人员,转移去部队充实人数;鼓励老兵和失散的士兵重新回归部队,以及最重要的,多多动员人民群众参军。这几条建议得到了中央的采纳。共产党在陕北地区本来就有比较好的群众基础,于是在中央的号召下,青年男女纷纷走出家门积极参军。

使得原本只有2.8万人的西北野战军,到1949年的时候,人数竟然扩充到了22万人,这为西北战场的胜利打下了坚实的基础。尽管后方贺龙被任命管理后方,后方也确实被他治理得井井有条,但前方彭德怀处的矛盾依旧不断,就是自己曾经的部下与彭德怀之间发生的“摩擦”,而这也是需要贺龙亲自出马解决的。前文提到过,西北野战军中的多个部队其实都是由贺龙一手建立和调教出来的,他和下边的是士官们有着过命的交情。因此当彭德怀接手指挥这些部队的时候,两者难免会出现一些“摩擦”,其中最尖锐的是贺炳炎、廖汉生与彭德怀之间的“摩擦”。贺炳炎与廖汉生一个是十几岁就跟着自己闹革命的同志,另一个则是贺龙的外甥女婿,也是跟着贺龙征战了多年。这俩人平时都习惯了贺龙的脾气和作战风格,而彭德怀是军中有名的暴脾气,因此两方一直对付不来。

1947年8月时,蒋介石部队大举进攻榆林,在榆林镇守的廖汉生看情况不对,便马上撤退了。没想到刚撤退下来就被彭德怀打电话一顿劈头盖脸的骂,气不过的廖汉生与在电话中与他对吵。挂掉电话后便莽撞地返回去抵挡敌人的进攻。后来在贺炳炎的赶来帮助下,才不至于与敌人玉石俱焚。同年10月,贺炳炎带兵攻打榆林清涧,由于敌方兵力强大,导致久攻不下。着急占据进展的彭德怀打来电话把贺炳炎给骂了一顿,气得贺炳炎“啪”地一声挂掉了电话。后来也不知道是怒气助攻还是敌方大意,贺炳炎在第二天就拿下了清涧。虽然这两次冲突的结果都还不坏,但贺炳炎、廖汉生与彭德怀之间的摩擦却一直没有消除。两人甚至还在作战会议上直接表达了自己的不满,表示要辞职不干。贺龙听到这个消息后,想到这可能会给后续作战带来隐患,便马上约谈了两位老部下,告诉他们不能跟彭德怀对着干,彭德怀的命令一定要听。

不得不说,还是贺龙说话管用,就在跟俩人约谈不久后,贺炳炎和廖汉生便灰溜溜地区跟彭德怀道歉了。1947年8月,在毛主席的指示下,“配角”贺龙率领仅有的一个独立旅,在蒋介石军队的注视下,众目睽睽地向黄河以东跑去,造成我军主力部队东移的假象。胡宗南立马追了上去,这使“主角”彭德怀抓住了机会,迅速歼灭了胡宗南一整个师的部队,进一步改变了两军在战场上的局势。战场上虽然有“主角”与“配角”之分,但两者只是功能不同,决不存在位置上的高低。

贺龙在西北解放战争中是一个好“配角”,在他的配合下,彭德怀指挥的正面部队成功击败了蒋介石的大军,保卫了我军大后方。虽然他没有直接参与战斗,但也立下了赫赫战功。所以,55年毛主席审阅元帅名单时,看到贺龙名字后,才会和赖传珠感叹:他可是个好配角啊。毛泽东同志曾经评价贺龙:“贺老总是忠于党、忠于人民,是守卫边区后方的‘萧何’。”对此,贺龙却回答说:“我只是坚决地执行了党中央的指挥而已。”这或许就是贺龙能够成为中国人民解放军“编号01”的原因。