首要目的就是保证血统纯正,皇帝作为最高统治者,其人身安全与权力稳固是制度设计的首要考量。宫女可能带来的性诱惑与血脉隐患,成为皇权体系排斥其近身侍奉的核心原因。例如,明神宗朱翊钧因一时兴起宠幸宫女,导致宫女生下长子,引发“庶长子继承权”争议,严重冲击了皇室血统的“高贵性”。

清朝甚至规定皇帝与妃嫔同房不得超过“一炷香”时间,由太监强行介入终止,这种极端控制背后正是对“纵欲亡国”的历史教训的回应(溥仪因幼年与宫女过度接触导致终身不育)。

太监的体力大于宫女,古代宫廷运作依赖大量体力劳动,搬运器物、修建宫殿、传递文书等,这些工作远超宫女的能力范围。太监作为阉割后的男性,既保留了男性体力优势,又通过“去势”消除了性威胁,成为最优解。清朝皇帝出巡时,随行队伍需携带轿夫、仪仗、后勤等数百人,其中九成为太监。

此外,明朝宦官机构“二十四衙门”不仅负责宫廷杂务,还承担采办、外交甚至军务(郑和下西洋船队中多有太监参与),这种复合职能宫女完全无法替代。

在行政层面,太监因识字率高于宫女(尤其是明清时期),常协助皇帝批阅奏折、传达政令。明宣宗甚至设立“内书堂”专门培养宦官文化素养,使太监群体成为抗衡文官集团的特殊政治力量。反观宫女,受“女子无才便是德”观念束缚,极少接受教育,仅能从事端茶倒水等基础服务。

太监没有后代因而太监的权力是皇权的延伸 是权力制衡的关键,太监制度的本质是皇权对抗外戚与权臣的制衡工具。太监因丧失生育能力,无法形成家族势力,其权力完全依附于皇帝,这种“无根性”使其成为理想的制衡工具。东汉时期,年幼皇帝依靠宦官从外戚手中夺权,唐代宦官掌握神策军,成为皇权对抗藩镇的重要支柱。相比之下,宫女若诞下皇子,其家族可能借势崛起,威胁皇权稳定(如汉朝卫子夫家族因卫青、霍去病而权倾朝野,汉武帝为了制衡卫家只能启用新的外戚李广利)。

此外,太监群体出身贫寒,与士族门阀天然对立。明朝万历年间,宦官冯保与张居正联手推行改革,正是利用太监与文官的矛盾实现权力平衡。这种以阉制士的策略,在清朝演变为奏事处太监不得干政的严格限制,实际上是为了皇权向满清贵族门阀的妥协,因而作为权力制衡的太监失去了作用。

皇帝对太监情感认同高于宫女

皇帝作为“孤家寡人”,对情感慰藉的需求远超常人。太监因长期贴身侍奉,往往成为皇帝唯一可倾诉的对象。溥仪在自传中描述,幼年时只有太监张谦和能理解他的孤独;明朝崇祯帝在国破前夜,仅剩太监王承恩陪伴自缢。

这种情感联结源于三点:

1. 性别认同:太监虽被阉割,但思维方式更接近男性,能与皇帝讨论政治、军事等“男性专属话题。

2. 利益绑定:太监的荣辱完全系于皇帝一身,表现出绝对忠诚(如寇连材为支持光绪变法冒死谏慈禧)。

3. 隐秘性:太监知晓皇室隐私却无后代可泄密,比宫女更值得信任。

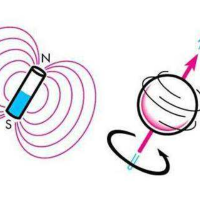

自周代起,中国便形成“男主外,女主内”的性别秩序。后宫被定义为纯女性空间,男性进入必须阉割,这一规则在秦始皇处决嫪毐(假宦官与赵太后私通)后彻底固化。

至东汉,《后汉书》明确规定“宦官悉用阉人”,从制度层面将太监与后宫服务绑定。此外,儒家将太监视为“去势的男性”,比宫女更符合“君臣父子”的伦理框架。

唯一尝试废除太监制度的太平天国,因缺乏阉割技术导致洪秀全沉溺女色、荒废朝政,反而印证了太监制度的必要性。