战国时期,法家思想主导的变法成为诸侯国崛起的核心动力。韩国虽在申不害主导下推行了“术治”改革,却未能如秦国商鞅变法般实现质的飞跃,反而成为七雄中最先灭亡的国家。

申不害的变法以“术治”为核心,强调君主通过权术驾驭臣子,而非建立系统化的法律制度。这种理念的局限性直接导致改革成果难以持久。

申不害主张“因任而授官,循名而责实”,通过权术考核臣子能力,但这一模式高度依赖君主的个人智慧。韩昭侯虽为明君,能通过权术压制贵族,但其继任者韩宣惠王昏庸无能,“术治”迅速沦为权臣内斗的工具。反观商鞅变法,以成文法规范社会各阶层,形成“法不阿贵”的制度化体系,即使商鞅身死,新法仍能延续。

“术治”要求君主隐藏意图、密查臣子,导致君臣互信崩塌。韩昭侯曾因掌帽官越权为其盖衣而处罚两名官员,此类苛责虽强化君权,却使官员畏首畏尾,丧失主动性。而秦国通过军功授爵制,将个人利益与国家战略绑定,形成“上下同欲”的凝聚力。

申不害改革集中于整顿吏治与军事,未触及土地分配、赋税调整等民生问题。韩国农民仍受贵族剥削,缺乏生产积极性;而商鞅“废井田、奖耕战”直接解放生产力,使秦国农业与军事同步崛起。

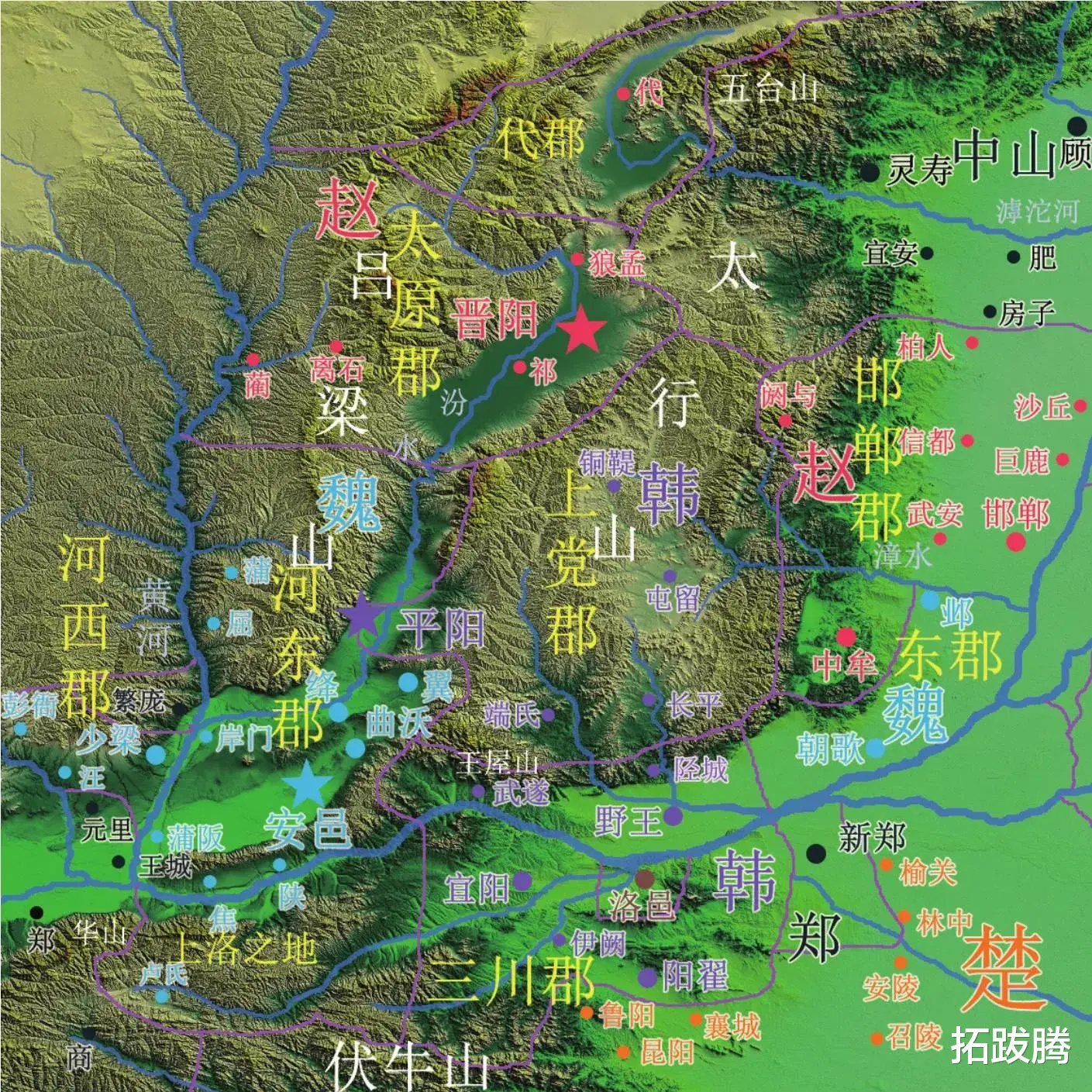

韩国的地理格局注定了其难以通过局部改革突破生存困局。

韩国地处中原腹地,被秦、魏、楚、齐四强包围,领土狭小且多为山地,仅靠吞并郑国短暂扩张后便无发展余地。反观秦国占据关中平原与巴蜀粮仓,通过“远交近攻”逐步蚕食邻国,形成可持续的扩张循环。

韩国核心区域无险可守,都城新郑(原郑国都城)直面魏、秦威胁。公元前230年秦灭韩时,仅用数月便攻破防线,而秦国函谷关、崤山之险可阻六国联军数十年。

韩国掌控天下咽喉宜阳(今河南宜阳),此地盛产铁器与强弩,却成为列强争夺焦点。魏、秦多次攻占宜阳,削弱韩国军工优势,使其“劲韩”之名徒有其表。

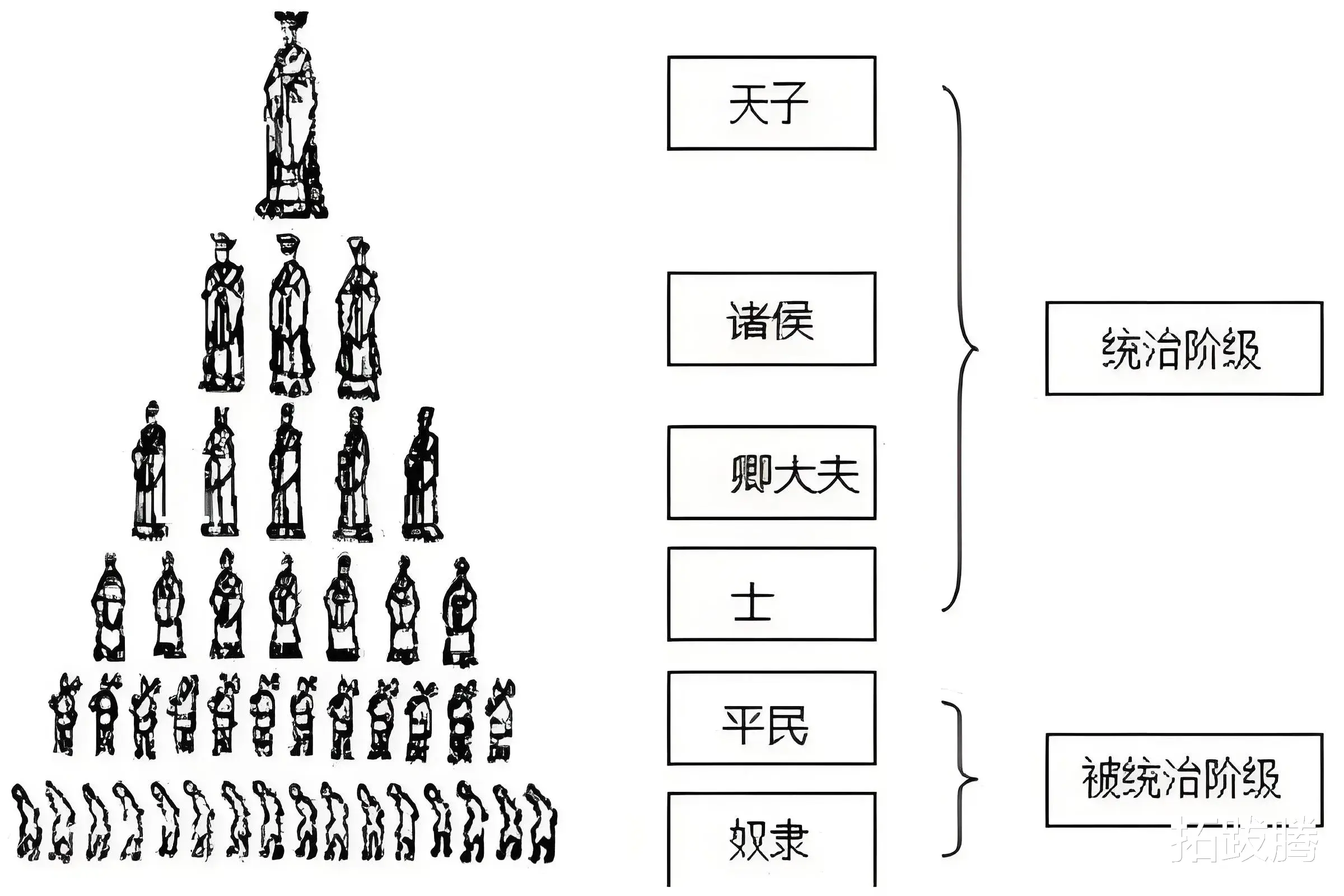

韩国未能如秦国般彻底打破贵族特权,导致变法浮于表面。申不害虽削弱侠氏、公厘等大族特权,但未废除世卿世禄制。贵族通过联姻、门客网络维持影响力,甚至操控君位继承。韩昭侯死后,旧贵族迅速反扑,废除新政,回归分权传统。

韩国同时存在贵族世袭与官僚选拔双轨制,导致人才晋升通道阻塞。申不害将贵族私兵编入国家军队,虽短期内提升战力,但未建立秦式军功授爵制。士兵缺乏阶层跃迁动力,战斗力随贵族腐败而衰退。

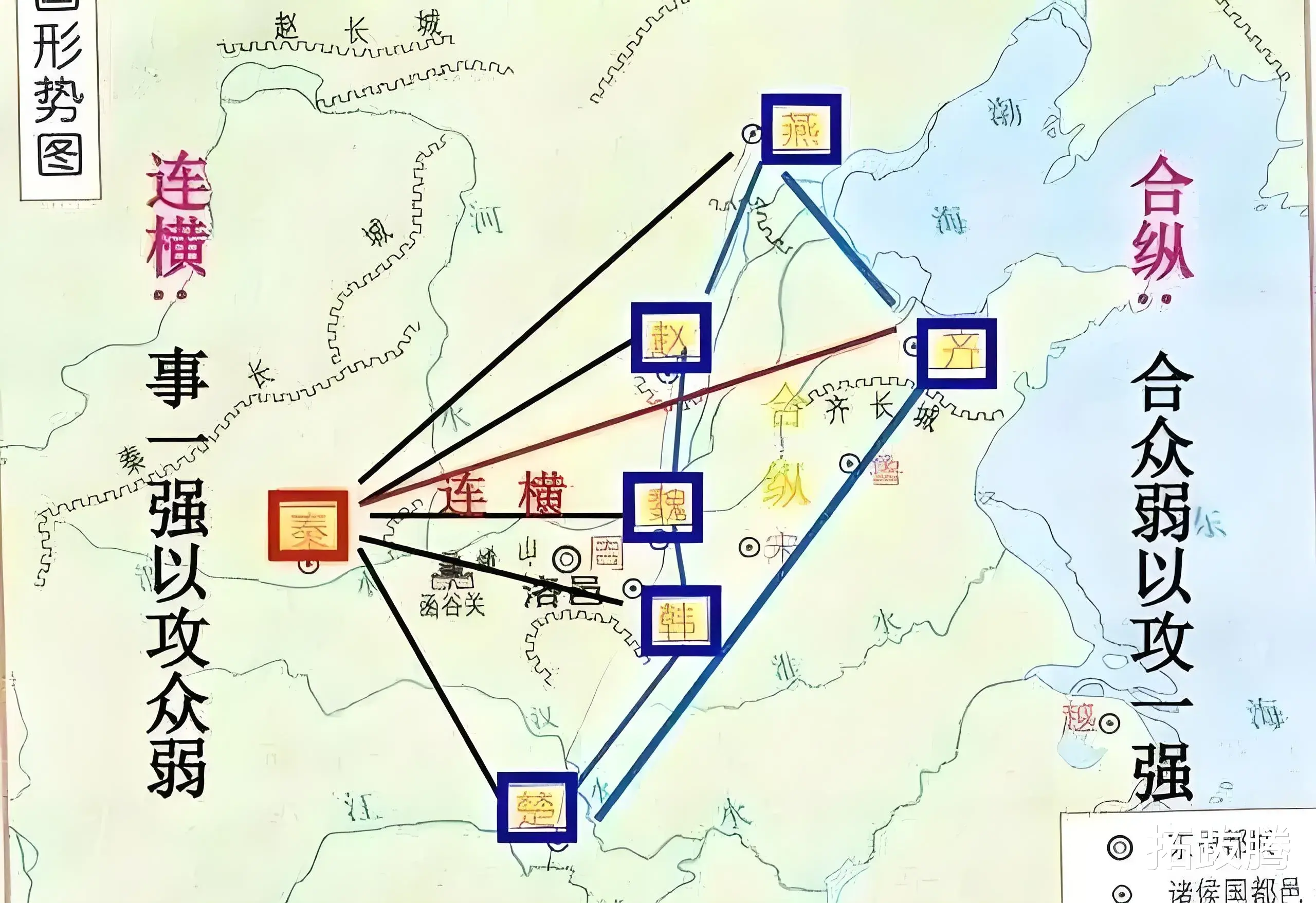

韩国的地缘劣势迫使其实行摇摆外交,进一步加速衰亡。韩国早期依附魏国,但吞并郑国后遭魏国忌惮,联盟名存实亡。桂陵之战中韩国背弃赵国投靠魏国,丧失诸侯信任,陷入“无人可依”的绝境。

为延缓秦国东进,韩国派水工郑国助秦修渠,企图消耗其国力。然而郑国渠反使关中沃野千里,秦国粮草暴增,加速了灭韩进程。

韩国多次参与合纵抗秦,却因缺乏战略定力屡屡违约。张仪以“连横”分化韩魏,使其成为秦国“远交近攻”的首个目标。

韩国和秦国虽然都是法家变法,商鞅变法彻底重构社会结构,废除贵族特权,建立郡县制与军功体系;申不害改革仅停留在官僚层面,未动摇权力根基。秦国“法”为纲,韩国“术”为器,高下立判。

秦国据关中、吞巴蜀,形成“进可攻、退可守”的战略格局;韩国困守中原,成为列强博弈的棋盘。

说到底还是缺乏好的领导人。一说秦,都是奋六世之余烈。这简直就是一个奇迹,连着出六个贤明君主。如果韩国能多出几个郑庄公这样的人物,你看看天下会是什么样子。

就想着权术玩人了