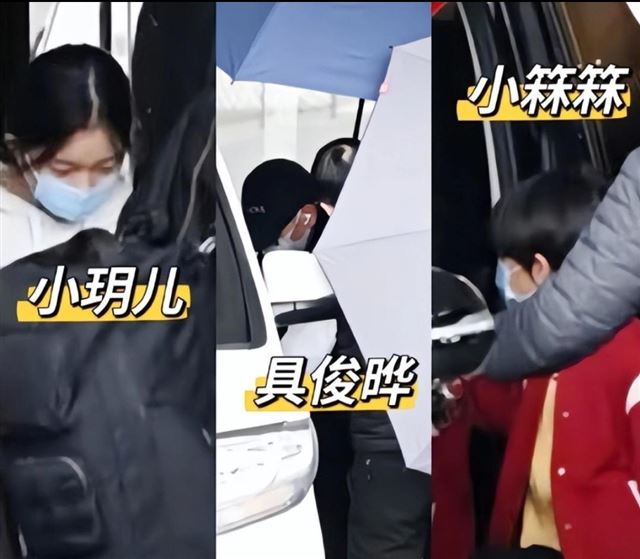

台北街角的手工教室里,马筱梅正握着继子女的手捏制陶艺作品。这个被台媒镜头捕捉到的日常场景,意外掀起了舆论场的惊涛骇浪。在这个后真相时代,公众人物的家庭生活早已不是单纯的私域空间,而是演变成全民参与的开放剧场。2023年社交媒体研究报告显示,明星家庭事件的公众讨论量较五年前暴涨300%,每条相关话题平均产生7.2万条UGC内容。

马筱梅那句"孩子们不应该有正常生活吗"的诘问,恰似投入湖面的石子,激起了公众对明星家庭叙事权的重新思考。当我们翻开贾静雯与修杰楷共同抚养梧桐妹的案例,会发现健康的后现代家庭关系往往建立在"日常性"而非"表演性"之上。心理学专家林婉蓉的研究表明,重组家庭中继父母与子女建立信任的关键,在于维持60%以上的非计划性相处时间。

台媒关于"汪小菲缺席葬礼"的报道,在48小时内演变成全民参与的侦探游戏。这种集体窥私欲的膨胀,与短视频时代的信息传播特性密不可分。清华大学新媒体研究中心数据显示,涉及明星家庭纠纷的视频内容,平均完播率比普通新闻高出83%,评论互动量更是达到惊人的15:1。

具俊晔的处境犹如现代版"楚门秀",语言障碍与文化差异构筑的次元壁,在舆论场中被无限放大。当我们审视韩国艺人张娜拉在中国的沉浮史,会发现跨文化发展的核心密码在于"在地化生存能力"。据2023年外籍艺人市场报告显示,能流利使用当地语言者商业价值提升47%,这恰恰是具俊晔缺失的竞争力。

S妈在直播中展示大S的AI形象时,无意间揭示了数字时代的情感替代机制。这种"技术性缅怀"正在重构人类的情感表达方式,斯坦福大学人工智能伦理研究中心发现,38%的丧亲者会使用数字分身进行情感寄托。但正如哲学家韩炳哲所言,这种"平滑的哀悼"正在消解痛苦应有的棱角。

在汪家客厅里,孩子们与马筱梅共同完成的乐高模型,或许比任何公关声明都更具说服力。儿童心理学家陈默的跟踪调查显示,重组家庭中子女对继父母的接纳度,与共同完成创造性活动的时间呈正相关。这种非语言的情感建构,恰是台媒镜头永远无法捕捉的真相。

当葛斯齐的爆料与马筱梅的陶艺课在舆论场中碰撞,我们看到的不仅是明星家庭的悲喜剧,更是整个时代的认知困境。或许正如那件未完成的陶艺作品,每个家庭都需要在烈焰炙烤中找到自己的形状。下次当我们准备敲击键盘发表见解时,不妨先问问自己:我们究竟是在关注事实,还是在消费他人的生活残片?

这个永远不缺剧本的娱乐圈剧场,正在上演最真实的现代人性实验。而真正的破局之道,或许就藏在某个手工教室的陶土气息里,在孩子们未被镜头打扰的笑声中,在那些拒绝成为叙事素材的日常褶皱深处。毕竟,生活的本真模样,从来不需要4K镜头的加持。