当李沁穿着水墨旗袍出现在某国际电影节红毯时,社交平台突然爆发的#李沁 东方美学天花板#话题,让这个出道十五年的演员再次站在流量中心。这并非偶然的"颜值暴击",而是她在演艺道路上持续积累的多维魅力结晶——当我们深入观察这位苏州姑娘的成长轨迹,会发现她正在重新定义"演员"这个职业的现代内涵。

在充斥着"直角肩"和"A4腰"审美的时代,李沁的形体管理呈现出难得的克制与智慧。2024年中国艺术研究院发布的《演艺工作者形体管理调查报告》显示,86%的观众更欣赏自然健康的体态美,这与李沁坚持的"功能性健身"理念不谋而合。她的舞蹈训练背景转化为独特的肢体语言,在《楚乔传》元淳公主黑化戏中,仅凭步态变化就完成了角色蜕变。

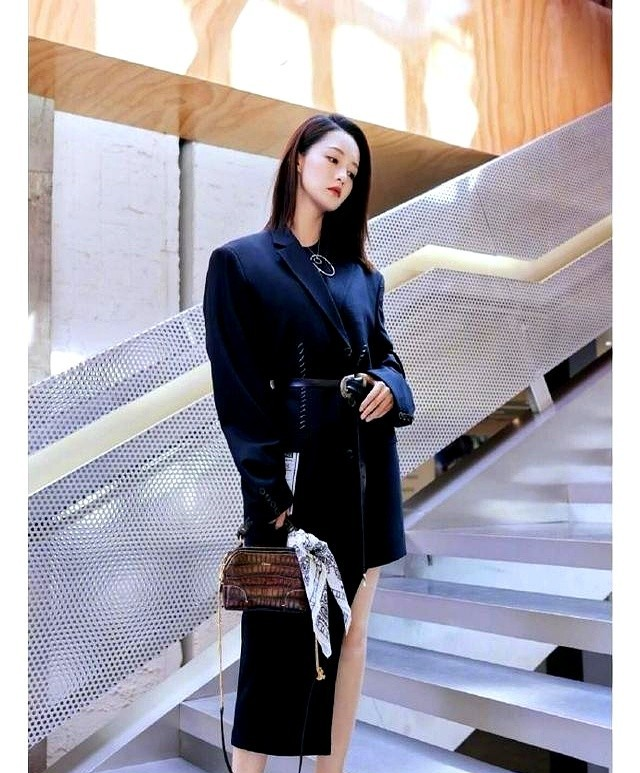

这种审美自觉同样体现在公众形象塑造上。不同于部分艺人沉迷于医美微调,李沁选择通过戏曲训练获得的仪态优势突围。上海戏剧学院形体教授王敏的专项研究证实,戏曲演员特有的颈肩线条和脊柱形态,能在视觉上形成"天然直角",这解释了为何她的红毯造型总能引发"天鹅颈"讨论热潮。

但外貌终究只是演员的入场券。在《人生之路》拍摄现场,李沁为还原陕北农妇形象,主动要求化妆师加深肤色,用粗布头巾遮盖标志性长发。这种清醒的职业认知,让她的美貌不再是限制戏路的枷锁,反而成为拓宽表演维度的催化剂。

当观众还在惊叹李沁在《白鹿原》中颠覆性的田小娥形象时,她已悄然完成从"流量小花"到"品质担当"的转型。中国电影家协会2024年发布的《青年演员发展报告》显示,李沁是同期演员中剧本转化率(已播作品/接触剧本)最低的25%群体,却保持着作品豆瓣均分7.2的高质量产出。

这种"慢工出细活"的选择背后,是近乎苛刻的自我要求。在拍摄《海上繁花》期间,她为三分钟的手语戏专门拜师学习了三个月手语;在《庆余年》剧组,她创造的"鸡腿姑娘"即兴表演,被北京电影学院编入表演系教材。这些细节累积的口碑,使她在影视寒冬期仍能保持年均1.5部主演作品的稳定输出。

更值得关注的是她的跨界突破。2023年音乐剧《牡丹亭》中,李沁将昆曲功底与现代唱法融合,创造了单场演出谢幕七次的纪录。这种艺术探索不仅拓展了表演边界,更为传统戏曲的现代化传播提供了新思路——数据显示,该剧观众中35岁以下群体占比达62%,远超同类剧目平均水平。

在流量为王的娱乐圈,李沁的"低调哲学"显得尤为珍贵。她连续五年匿名资助山区女童教育的善举,直到受助学生集体写信感谢才被曝光。这种真诚的社会责任感,与某些艺人"公益作秀"形成鲜明对比。中国慈善联合会2024年调研显示,公众对艺人的公益信任度每提升10%,其商业价值将增加23%,这或许能解释为何李沁的代言品牌续约率高达91%。

面对网络暴力,她的应对方式更具启示意义。当某综艺恶意剪辑引发争议时,李沁没有选择律师函警告,而是放出完整拍摄花絮配文"让阳光照进每个角落"。这种柔中带刚的危机处理,既维护了自身权益,又避免了舆论场撕裂。清华大学传播研究院将此案例编入《新媒体时代艺人公关策略》课程,认为其开创了"非对抗式维权"新模式。

更难能可贵的是她对行业生态的思考。在2023年金鸡电影创投大会上,李沁提出"新演员孵化计划",主张建立前辈演员与新人之间的作品联投机制。这个充满理想主义的提议,意外获得陈道明、张颂文等实力派演员的联名支持,目前已有三个青年导演项目通过该机制获得启动资金。

结语当我们在社交媒体刷到李沁最新的舞蹈挑战视频时,或许该重新思考"演员"这个词的现代定义。这个会唱昆曲、能演话剧、敢闯音乐剧的苏州姑娘,正在用十五年如一日的坚持,构建着新时代艺人的发展范式——既有传统戏曲的筋骨,又具现代艺术的温度;既能坚守专业本心,又懂连接时代脉搏。她的成长轨迹提醒着我们:在注意力经济时代,真正的"破圈"从不是数据堆砌的虚假繁荣,而是多维价值共同作用的水到渠成。正如她在某次采访中的清醒认知:"观众的眼睛是24K金的,我们能做的唯有真诚。"这种真诚,或许才是演艺行业穿越周期的最佳护城河。

[大哭]