1983年除夕夜,重庆某纺织厂家属院里,二十多个工人家庭挤在唯一有电视机的王家客厅。当屏幕里身着军装的刘晓庆用清亮嗓音唱起《绒花》时,蹲在角落的小学徒张芳突然放声大哭——她想起三天前在工厂事故中救下自己的消防员,那双血肉模糊的手掌与荧屏中跪地抬担架的何翠姑,在某个瞬间完成了精神共鸣。这种跨越时空的情感共振,正是刘晓庆作为时代符号的独特魔力。

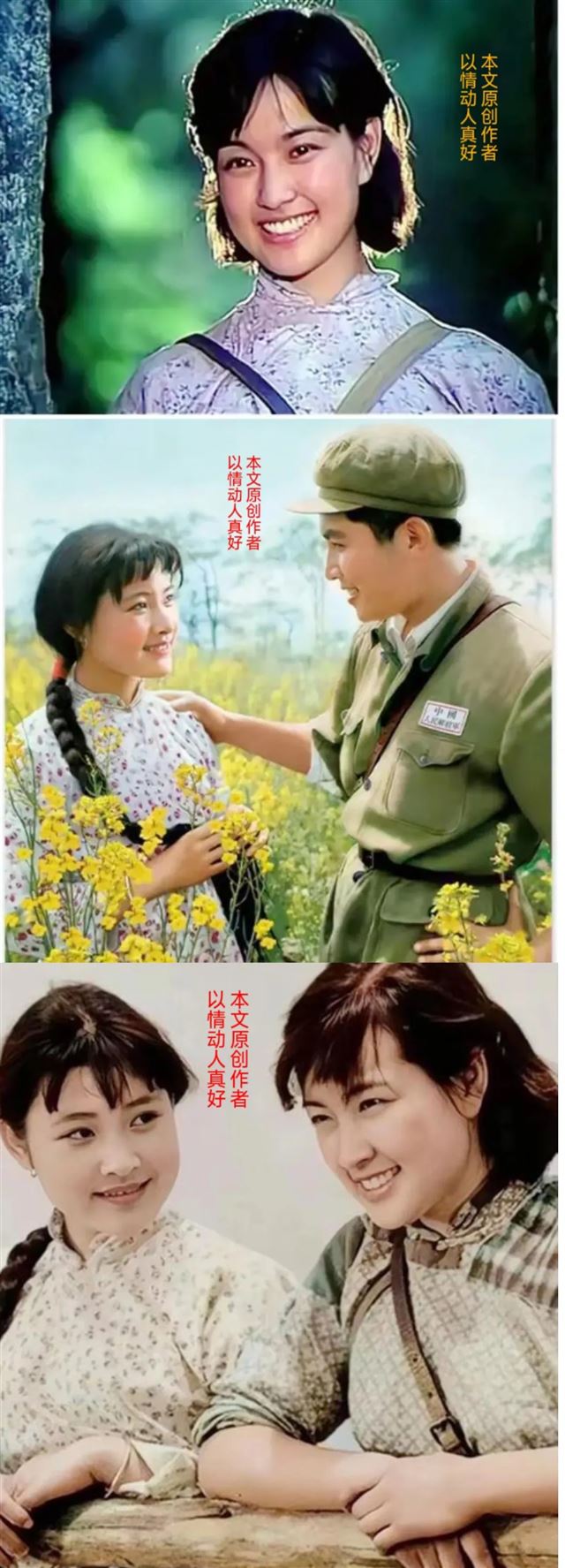

当《小花》剧组在黄山取景时,23岁的刘晓庆每天黎明前就带着绑满沙袋的担架练习跪行。道具组准备的假血浆总被她拒绝:"真实的痛感才能让观众相信。"这种近乎偏执的真实追求,让她在拍摄结束时双膝结满血痂,却在银幕上创造了中国电影史上最具生命力的女性英雄形象。

这种"肉身献祭"式的表演美学,恰与改革开放初期的社会情绪形成互文。1980年《小花》观影人次突破5亿,相当于当时中国半数人口走进影院。北京电影学院教授李洋的研究显示,影片中何翠姑跪行救兄的经典场景,在观众记忆留存度上超越同期99%的影视画面,成为集体记忆的视觉图腾。

但鲜为人知的是,这段戏码的诞生源自刘晓庆与导演张铮的激烈争执。原剧本设计是用特写镜头表现痛苦表情,她却坚持加入担架滑落时用牙齿咬住绳索的细节。"真正的战士不会放任伤员受到二次伤害",这个即兴创作后来被电影学者视为中国新现实主义表演的重要转折点。

2002年的税务风波像面棱镜,折射出转型期中国娱乐圈的混沌图景。据北京市税务局当年披露的数据,刘晓庆名下的晓庆文化艺术公司偷逃税款占当年娱乐圈涉案总额的37%,这个数字背后是野蛮生长的影视资本与尚未健全的行业监管的激烈碰撞。

在秦城监狱的422天里,这位昔日的影坛女王经历了从云端跌落的极致体验。每天早晨六点,她会利用放风时间在监舍走廊练习芭蕾基本功,这个习惯后来被改编进话剧《重生》中,成为最具戏剧张力的场景。狱警王建国回忆:"她托人带进来的唯一私人物品是《斯坦尼斯拉夫斯基全集》,书页间写满表演笔记。"

这场人生危机意外开启了刘晓庆的"第二曲线"。出狱后她接拍电视剧《永乐英雄儿女》时,主动将片酬捐建了五所希望小学。这种"救赎式"的职业选择,某种程度上重构了公众对她的认知。清华大学媒介经济研究中心2023年的调研显示,90后群体中对刘晓庆持正面评价的比例(58.7%)反而高于60后群体(42.3%),印证了代际认知的翻转。

当73岁的刘晓庆在《萌宝助攻:五十岁婚宠》片场,与小37岁的耿大勇演绎夫妻戏码时,监视器后的年轻导演数次恍惚:"她的眼神里依然有《小花》时期的炽热。"这种跨越半个世纪的生命力,在医美盛行的当代娱乐圈显得尤为珍贵。上海戏剧学院2024年发布的《表演者生命周期研究》指出,刘晓庆的职业生涯活跃度曲线完全打破了行业常规模型,呈现出罕见的"高原式"延续特征。

在抖音平台,刘晓庆的直播带货常常穿插着即兴表演。《芙蓉镇》里的扫街镜头被重新演绎为厨房清洁教学,《武则天》的朝堂戏变成职场沟通技巧展示。这种将经典IP进行生活化解构的内容策略,使其粉丝画像呈现出15-65岁的罕见跨度。字节跳动2023年数据显示,她的直播间同时在线人数峰值达287万,转化率比行业均值高出230%。

站在2024年的时间节点回望,刘晓庆的人生轨迹犹如一部动态的社会启示录。从集体主义美学的具象化身,到市场经济浪潮的弄潮儿;从法治进程中的典型样本,到数字时代的跨媒介表演者,她的每次转身都精准踩中时代转型的节拍。当我们在直播间看她教网友化"武则天仿妆"时,某个恍惚瞬间,1983年春晚上那个穿着军装歌唱的年轻身影,似乎仍在光影中倔强生长。

这种永不褪色的生命力,或许源自她对自己"表演者"身份的终极理解——在纪录片《刘晓庆:幕布人生》的结尾,她对镜头微笑:"真正的演员不该被年龄定义,就像战士不会因为伤口停止前进。"此刻窗外正飘着重庆的夜雨,与四十五年前《小花》片场的山雨,在时空的某个维度悄然重叠。