2023年某场商业活动现场,三十余名黑衣保镖簇拥着女主角穿过人群。保安们手挽手筑起人墙,路人手机镜头里只能捕捉到飘动的发丝和闪烁的珠宝。这不是某国政要的出行现场,而是演员吴谨言参加品牌活动的真实场景。这场引发网络热议的"护卫风波",恰如其分地揭开了娱乐产业光鲜表皮下的溃烂伤口。

《延禧攻略》爆红时期的吴谨言,曾在横店影视城创造过单日接待十七个代拍团队的记录。这个数字背后折射出中国娱乐产业独特的"数据崇拜"——根据艺恩数据统计,2023年顶流艺人日均曝光量达到47.8次,是五年前的3.2倍。在这样疯狂的数据竞赛中,艺人的行为模式正在发生异化。

某次剧组探班经历颇具代表性。当工作人员提前三小时清场时,场务小王发现:"原本准备的折叠椅被换成真皮沙发,艺人房车要求配备进口矿泉水喷雾器。"这些看似荒诞的要求,实则是流量经济催生的畸形产物。艺人身价与排场直接挂钩的潜规则,让"耍大牌"演变为维持商业价值的必要手段。

这种异化现象在数字时代被无限放大。某短视频平台算法工程师透露:"艺人话题指数每提升10%,商业报价就能上浮8-15%。"当数据成为硬通货,艺人与团队不得不制造各种"名场面"维持热度,从机场街拍到红毯抢镜,形成病态的内容生产链条。

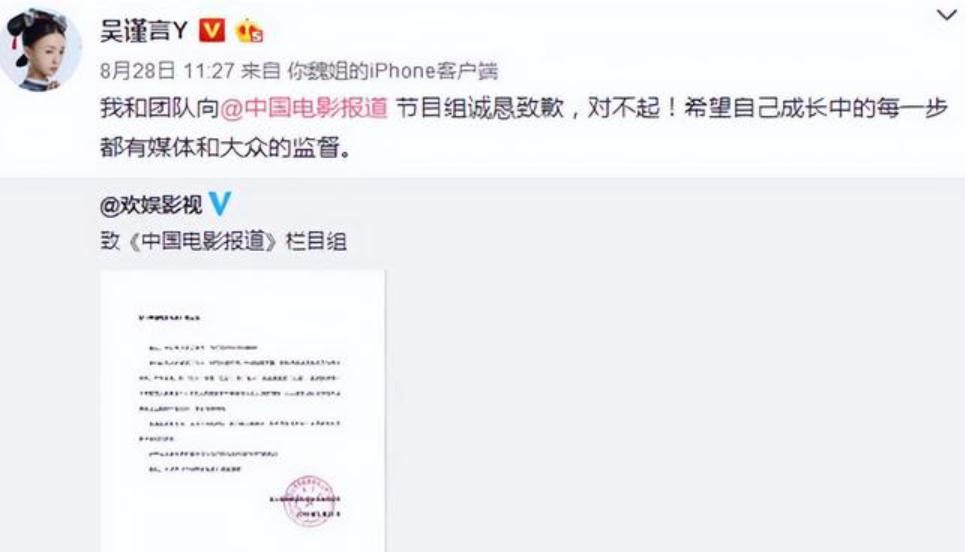

"六公主"事件背后,隐藏着传统媒体与新兴流量平台的角力。电影频道那次流产的专访,原本计划在"演员的品格"专题中深度探讨职业素养。这个被搁置的企划,恰逢某视频网站推出"明星24小时"直播综艺,两个项目对艺人时间的争夺,本质上是不同媒介形态的话语权较量。

这种较量在资本层面更为赤裸。某上市影视公司财报显示,其2023年新媒体业务营收占比已达62%,传统影视制作缩水至18%。当视频平台用定制剧、分账模式重构产业链时,电视台的选角话语权正在流失。这种此消彼长的权力转移,使得艺人不得不在多方势力间走钢丝。

平台博弈直接影响了艺人的行为选择。某经纪人坦言:"拒绝央视采访的决策,源于同期某网综给出的千万级签约费。"这种经济理性的计算,暴露了行业价值体系的扭曲。当商业价值碾压专业口碑,艺人自然会做出看似"耍大牌"实则符合市场规律的选择。

韩国演艺制作者协会的整改经验值得借鉴。该机构2023年推行的"艺德账户"制度,将艺人30%的演出收入暂存监管账户,根据职业道德表现分期发放。这种将经济利益与职业操守绑定的机制,使艺人违约成本大幅提升。中国演出行业协会近期也在研讨类似的信用评估体系。

技术手段正在为行业规范提供新思路。横店影视城试点的"智慧剧组"系统,通过物联网设备实时监测艺人到场时间、工作状态,数据直接接入行业协会数据库。某古装剧导演反馈:"系统上线后,艺人迟到率从27%降至4%。"这种透明化管理正在重塑行业纪律。

观众觉醒带来的市场反制更具威力。2024年春节档票房数据显示,主演艺德评分每提升1分,影片首周票房增加2300万元。这种用脚投票的消费行为,倒逼制作方将艺人职业道德纳入选角标准。某悬疑片制片人透露:"现在接触艺人必问的三个问题,第一个就是有无负面新闻。"

当吴谨言带着新作《墨雨云间》回归时,剧组特意公示了每日工作日志。这份记录显示,演员日均工作时间9.6小时,候场期间参与剧本围读23次。这种透明化的工作方式,或许预示着行业变革的曙光。在北京市朝阳区某文创园里,新型艺人经纪公司正尝试"职业化养成"模式:新人前三年不得接商业代言,全部收入来自影视演出。这些探索都在回答同一个命题:当流量泡沫退去,究竟什么才是娱乐产业的立身之本?答案或许就藏在观众日益挑剔的目光中,藏在那些经得起时间检验的作品里。