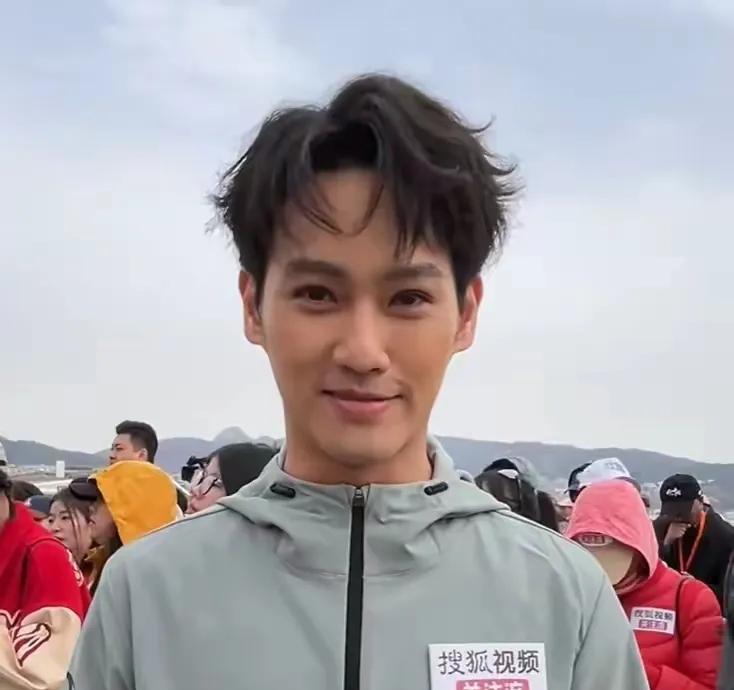

2023年4月的威海马拉松赛场上,赵雅芝母子引发的医美争议像一颗深水炸弹,在互联网激起了千层浪。当我们惊叹于72岁女星宛如少女的容颜时,是否意识到这背后暗藏的集体容貌焦虑?最新发布的《2023中国医美消费趋势报告》显示,18-35岁群体中,有68%的人认为社交媒体上的颜值标准影响了自己的审美判断,这个数字较五年前翻了三倍。

记得去年某短视频平台推出的"漫画腰挑战"吗?无数年轻女孩在镜头前扭曲身体,只为展现所谓的完美曲线。这种数字时代的审美霸凌正在重塑我们的认知——就像滤镜APP默认的"美颜参数"正悄然成为新的颜值标准。英国伦敦大学的研究团队发现,每天浏览超过2小时精修图片的用户,产生容貌焦虑的概率是普通人的3.2倍。

在杭州某医美机构的咨询室里,25岁的白领小林向我展示她的"整容模板":欧式双眼皮、直角肩、精灵耳。这些被网红经济制造出来的"美丽零件",正在组合成新的工业标准。"每次直播带货,粉丝都说我的苹果肌不够饱满。"她摸着尚未消肿的脸颊苦笑,这已经是她两年内的第三次填充手术。

当我们讨论医美风险时,往往停留在玻尿酸注射或拉皮手术的层面。但鲜少有人注意到,医美科技正在向更深的生物科技领域渗透。2023年6月,韩国某实验室宣布成功研发"自体细胞再生技术",声称能让求美者用自身干细胞培育出"永久性填充材料"。这听起来像是科幻电影的情节,却已在首尔江南区的某高端诊所开始临床试验。

更值得警惕的是AI技术的介入。深圳某科技公司开发的"颜值优化系统",能通过3D扫描生成"黄金比例"面部模型。系统会根据求美者的骨相特征,自动生成数百种改造方案。但神经学家警告,这种算法优化可能破坏面部微表情的传递功能——就像黄恺杰被诟病的"面具脸",本质是面部神经与肌肉的协同机制遭到破坏。

在成都华西医院的整形外科,张教授给我看了一组触目惊心的数据:2022年接诊的286例医美修复案例中,有73%与AI设计的面部方案有关。"有个姑娘拿着APP生成的'完美鼻型'来手术,结果术后发现呼吸受阻。现在的技术能画出理想图纸,却算不出生物力学的真实反馈。"

在这场关于颜值的全民狂欢中,有个群体正在悄然觉醒。北京798艺术区最近展出的《不完美博物馆》,收集了2000多件普通人放弃医美改造的故事。策展人薇薇安告诉我,最打动她的展品是面写着"我与法令纹和解"的日记本,作者记录了自己接受自然衰老的心路历程。

日本正在兴起的"侘寂美学"或许能给我们启示。在京都的百年茶室里,茶道大师演示着如何欣赏器物上的岁月痕迹。"这些裂痕不是缺陷,而是时光的勋章。"这种东方智慧与马拉松赛场上赵雅芝母子的争议形成奇妙呼应——当我们在赛道上赞美坚持与耐力时,为何不能以同样态度欣赏生命的自然纹理?

上海某瑜伽馆推出的"身体叙事工作坊"提供了一种新思路。学员们通过肢体语言讲述自己的生命故事,脸上的细纹、身上的疤痕都成为独特的叙事符号。"有位烧伤患者在这里重新找到了自信,她身上的疤痕像幅抽象画,记录着涅槃重生的勇气。"创始人李女士说。

回望威海马拉松的赛道,赵雅芝母子的身影逐渐模糊成时代的隐喻。当我们拿着放大镜审视每道皱纹时,是否错过了生命更本质的风景?最新运动医学研究显示,长期坚持跑步的人群,面部会自然形成特有的"活力纹路",这些由真实表情塑造的沟壑,藏着算法无法复制的生命故事。

在东京奥运会的田径赛场上,42岁的牙买加女将弗雷泽第八次打破世界纪录。媒体镜头对准她眼角的鱼尾纹特写时,解说员激动地说:"每条皱纹里都闪烁着冠军的光芒。"这或许给我们指明方向:真正的抗衰老秘籍,不是手术刀下的虚假青春,而是对生命热爱的赤子之心。

下次打开美颜相机时,不妨问问自己:我们究竟在修饰什么?又试图掩盖什么?也许就像马拉松比赛,重要的不是保持完美的跑步姿势,而是享受汗水浸透衣衫的真实快感。毕竟,谁能拒绝一张带着笑纹、闪着汗珠的生动脸庞呢?这样的面容,不正是生命最美的奖章吗?