在1908年,清朝迎来了其最后一位皇帝,一个仅有三岁的幼童——溥仪。在这个严肃的朝堂之上,历史的重担意外地落在了一个孩童的肩上。通常情况下,太后会在皇帝幼年时期垂帘听政,由于朝中长期被慈禧太后操控,当隆裕太后试图垂帘时,却遭遇了朝中大臣的普遍抵制。

在政局的多方猜测中,慈禧太后做出了关键决策,她选择了溥仪的生父醇亲王载沣担任摄政王,这一决定无疑加强了她控制朝政的能力。载沣作为道光帝的孙子及光绪帝的兄弟,在朝中的地位本就显赫。

光绪帝逝后曾有声音建议让载沣继位,但慈禧显然更倾向于一个易于操控的幼帝。虽然没有登基为皇,载沣在慈禧的布局下,仍旧掌握了国家的重要权力。载沣之所以能在众多竞争者中脱颖而出,除了皇族身份,还得益于他出色的教育和经历。

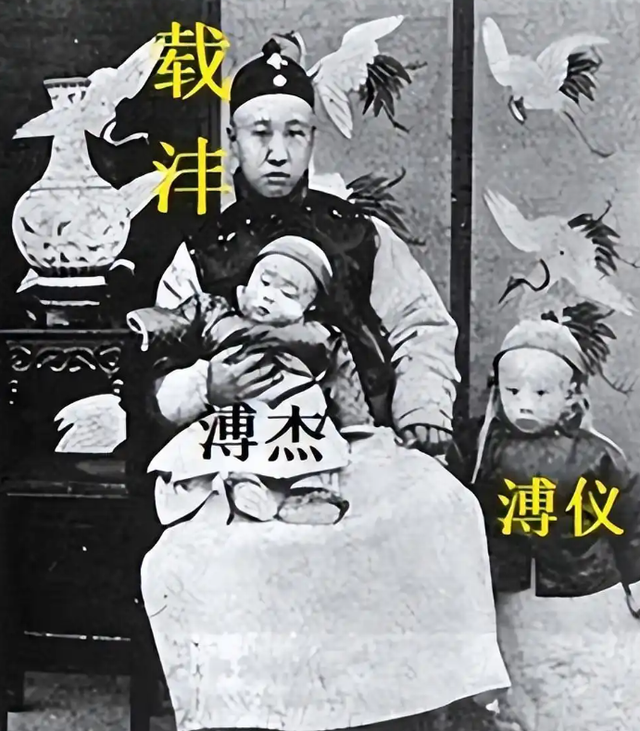

载沣等人

1883年出生的他从小接受了严格的培养,不仅学习武艺,还涉猎满汉双文化。尤其在汉学方面,载沣展现出了浓厚的兴趣和卓越的才华。年少时载沣已经熟读诗书,8岁继承父亲爵位成为醇亲王后,更是受到了慈禧的特别关注和栽培。载沣在文化上有所成就,还在政治上迅速崭露头角。

1901年的义和团运动后,当德国要求清政府赔礼道歉时,朝中无人愿意承担这一重任。慈禧最终派遣信任的载沣前往德国,他圆满完成了使命,还借机深入了解了西方国家。尽管有意深造和访问更多欧洲国家,但由于外交及国内政治的限制,载沣最终未能如愿,只能带着对外界的深刻印象回国。

载沣的国际经历和平衡的处世态度,使他在回国后更受朝中重视。24岁便成为军机大臣的他,不仅深得慈禧信任,更在清朝末年的政治舞台上发挥了重要作用。尽管身处权力中心,载沣的政治手腕并不足以应对清末的内忧外患。

溥仪

摄政期间,他虽是名义上的最高统治者,却常受到其他权臣的制约,未能有效挽救清朝的衰败。载沣的治理展现了他的政治局限,清朝的命运仍旧按照历史的脚步走向了终结。

在1908年11月,随着光绪帝的驾崩和慈禧太后的危重,清王朝面临着立即选择继承人的紧迫局面。当时一些重臣如张之洞提出由载沣继位,但慈禧认为直接由兄继弟并不合适。因此慈禧决定让载沣的三岁儿子溥仪继位,而载沣则担任摄政王,以辅佐年幼的皇帝处理国家大事。

慈禧的这一选择旨在维护自己的权力,认为通过一个年幼的皇帝更易于控制。这一决定让载沣错失了成为皇帝的机遇,但也将他推上了生涯中最为显赫的舞台。

溥仪

载沣摄政期间,采取了一系列旨在振兴大清的措施,首当其冲便是解职了当时的军机大臣兼外务部尚书袁世凯。载沣对袁世凯的排挤反映了他的政治决断,此后袁世凯“告老还乡”,暂居河南安阳。载沣此举标志着他对朝政中心权力的紧握,并试图通过加强中央集权来统一军权,自己亲领禁卫军。

载沣的另一项重要政策是重用满洲贵族,排挤汉人官员,试图在军政高层实行满人主导。然而这一政策并未能有效改善朝廷的营运效率,相反,由于八旗子弟的横行霸道,朝内部分纷争加剧,导致政府运作效率低下,腐败盛行。

为了提高国家财政收入,载沣提出增加田赋和苛捐杂税,但这一措施令民间疾苦,民怨沸腾,全国各地反清武装起义频发。1910年3月汪精卫等革命人士甚至在北京试图刺杀载沣,但由于技术问题,载沣侥幸逃过一劫。

载沣

1911年武昌起义爆发后,为了尝试稳定局势,载沣不得不重新启用袁世凯,这一决定最终加速了大清的灭亡,10月30日,在国内外压力的双重夹击下,载沣发布“罪己诏”,宣布辞去摄政王职务,并解散皇族内阁。

1912年随着溥仪发布退位诏书,朝堂上的官员们开始公开表达他们的不满,纷纷指责载沣及其子溥仪的统治无能,认为他们是导致帝国崩溃的罪魁祸首。面对这些指责,载沣选择保持沉默,选择了闭门不出,对外界的批评充耳不闻。在退隐后的生活中,载沣过得相对平静,他的日子里除了阅读和书写,还有佳人相伴,尽管内心对清王朝的倒台仍感念挂怀。

1912年8月孙中山造访了载沣的府邸。载沣急忙亲自迎接,两人的会面非常愉快,载沣甚至承诺要设宴款待孙中山。这次会面虽然载沣已淡出政界,却显露出他仍对国家大事保有一份责任感。

载沣

载沣之所以决定宴请孙中山,其背后有着更深的政治考量。在溥仪宣布退位时,载沣与隆裕太后一同与革命政府签署了《清室优待条件》,保证清王朝皇族在新政府中能得到适当的尊重与待遇。

载沣曾担心新政府不会兑现这一承诺,孙中山的到访似乎暂时缓解了他的这些顾虑。9月份载沣与孙中山共进晚餐,孙中山在餐桌上保证将严格执行《清室优待条件》。

政治局势的变迁总是复杂多变的。袁世凯在成为中华民国的大总统后,曾有意恢复帝制,并寻求清朝皇族的支持。袁世凯不仅承诺将继续执行《清室优待条件》,还提出将自己的女儿嫁给溥仪以赢得载沣的信任和支持。

慈禧

载沣对这一提案感到兴奋,若能实现,则清朝皇族将享有长久的尊荣和保障。他随即发表了公开支持袁世凯的声明。不幸的是,袁的复辟计划仅维持了83天,因全国的反对而告终,袁世凯不久后便去世,他对载沣的承诺也随之破灭。

载沣也是一位书籍爱好者,他的书房内藏书丰富,尤其是历史书籍。他的生活中充满了阅读和反思,对联“有书有富贵,无事小神仙”挂在书房中,彰显了他对知识的尊重和对平淡生活的向往。在这段岁月中,载沣彻底抛弃了政治的纷扰,享受着退隐后的宁静与自在。

在1925年的春初,孙中山先生曾莅临造访正在家中休养的载沣。孙中山对载沣退政息事的决定表示赞许,并与其进行了一番深入的交流,最终留下了一张合影。孙中山逝世后,载沣在家中设立了祭堂以示哀悼,表达了他对这位革命前辈的尊重和纪念。冯玉祥在北京的政变使载沣失去了之前的特权待遇,生活突遭变故。

袁世凯

随后许多被逐出皇宫的清室宗亲纷纷寻求载沣的庇护,醇亲王府暂时成为了他们的避难所。随着时间推移,原本宽裕的家底也逐渐见底,加之在首都的安全形势日益严峻,载沣决定带领家人迁移到天津的租界地区,开始了另一段生活。

在天津载沣完全融入了现代化的生活方式,他放弃了清朝的旧俗,改名为金静云,并剪掉了辫子。在家中装设了电话,穿起了西装,这些改变在清朝皇室中极为罕见。他的西洋生活方式和科技使用,特别是对天文的热爱,甚至购买了望远镜记录星象,都显示了他对新知识的渴求和尊重。

为了保证子女的安全与隐私,载沣让儿子溥任改名为金友之,女儿们也分别改名为金韫娱、金韫欢。他们的学校里不乏官员与名人的后代,因此载沣特别强调子女们必须保持低调,禁止透露家族背景,严禁无谓的外出与闲聊,确保他们放学后直接回家。此外载沣在电话局的登记也极为低调,仅在必要时与旧日亲友联系。

载沣

1932年,当溥仪在日本人的支持下在东北建立“伪满洲国”时,载沣对此持批评态度。他在长春探访溥仪时,多次劝告他放弃傀儡的身份,选择过平民生活。尽管日本提供了优厚的条件,载沣坚决拒绝在伪政府中任职。

到了1939年,天津的特大水灾摧毁了载沣珍藏的大量古籍和字画,这次灾难使他怀念起北京的醇亲王府。因此,他决定返回北京继续在那里居住。在北京期间,日本关东军曾多次试图拉拢载沣前往长春协助溥仪管理伪满洲国,但载沣坚决拒绝,并让子女代为应对,直至日方放弃。

二战结束后,溥仪成为苏联俘虏,而载沣由于之前的选择,得以回到北京的醇亲王府。他的60岁生日那天,府邸里聚满了亲朋好友,庭院中举行了盛大的宴会,京剧名家如马连良、孟小冬等人应邀表演,使得节日气氛达到了高潮。然而不久之后载沣的侧福晋邓佳氏不幸去世,这使他的心情跌入了低谷。在处理完后事之后,载沣更多地独处,思考生命的意义。

溥仪

1947年,载沣注意到北京荷花市场附近许多学龄儿童无学可上,为避免这些孩子流连街头,他与儿子溥任讨论后,决定将醇亲王府的部分闲置房屋改造成学校。9月1日,他以金静云的名义成立了私立竞业学校,儿子溥任担任校长,女儿韫欢担任教师。学校提供灵活的学费政策,根据家庭经济状况收费,吸引了众多学生,解放前学校规模已达两百余人,成为当地知名的教育机构。后来,这所学校并入公立教育系统,原址变为后海幼儿园。

在1949年的北平解放之际,载沣决定摒弃了家中长久以来的礼仪,告诉家人从此以后无需再行传统的请安礼,而是以“同志”相称,象征着一个时代的结束和新纪元的开启。载沣的生活虽然朴素,但他坚持自己的原则,即便是亲兄弟未经事先约定突然拜访,也不会被留下共餐,展现了他的规矩和坚持。

载沣的饮食简单而固定,早餐通常是玉米渣粥配以烧饼和煎蛋,午餐则以面条为主,菜肴简单。仅在特殊节日,他才会到天福号采购一些传统的炉肉和丸子等食品,以此稍作慰藉。载沣对于自己的生活境遇颇为满足,哪怕是在物质匮乏中,他也找到了心灵的平静。

载沣旧照

随着新时代的来临,载沣意识到不能再守旧,他决定出售历史悠久的醇亲王府。1950年,他与国立高级工业学校达成协议,以九十万斤小米的价格将府邸出售。这笔钱使他得以购买新居,并支持了他的八个子女。他迁往不远的利薄营,虽然住所更小,但生活质量因此而提升,更显宽敞。

在新居,载沣过着更自在的生活。1950年年底,他应儿子载涛的邀请,一同享用别具一格的菊花火锅,一家人在温暖的氛围中畅谈,享受着难得的家庭欢乐时光。

晚年的载沣长期与糖尿病作斗争,尽管身体日渐虚弱,他依然坚持自己对生命的看法,认为“生死有命,富贵在天”。他经常请医生上门诊疗,但到了吃药的时刻,却总是让家人将药倒掉,坚持自己的生活方式,不愿被病痛所左右。

溥仪在伪满洲旧照

在1951年2月,载沣因糖尿病引发的并发症逝世。他的生命在平静中结束,他的坟墓位于北京西郊的福田公墓,象征着他平凡却不平庸的一生。载沣的故事反映了一个时代的变迁,以及一个王爷如何在巨大的历史洪流中找到自己的位置,并以自己的方式维持尊严和平静。