罗亦农

1902年,罗亦农降生于湖南省湘潭县的一个小村庄。青年时期他受到激烈的民族主义风潮影响,14岁那年他进入了由美国传教士建立的一所中学。在此期间,因日本在山东寻求扩展权益,罗亦农投身于抵制日货的活动,因此受到校方的警告。对此感到极度不满,他选择了辍学。

1919年罗亦农迁居上海,正值新文化运动兴起之际。他在这里接触到了众多马克思主义的著作,逐渐形成了自己的政治立场,并有幸结识了当时的思想领袖陈独秀。在陈独秀的影响和推荐下,罗亦农先是加入了共青团,随后1921年赴苏联莫斯科东方大学深造,并在同年正式加入中国共产党。

1925年他结束留学生涯,回国积极投身国内的工人运动。当时面对杨希闵和刘震寰的挑战,罗亦农与陈延年等革命同志经过反复讨论,决定成立一个临时宣传委员会来应对叛乱。在那年的香港大罢工中,罗亦农的角色尤为关键。罗亦农通过精心的策划和组织,帮助超过二十万参与罢工的工人在广州得到了妥善的食宿安排,极大地缓解了工人的后顾之忧。这些实际行动使他与工人群体间建立了坚固的信任和深情。

周总理和邓公

罗亦农深刻认识到,要想真正触达工人心灵,就必须将进步思想和马克思主义深入人心。因此他加大了对共产党理念的宣传力度,号召工人阶级团结一心,共同反抗剥削他们的资本家,并为了自身权益而斗争。

1925年10月,罗亦农应命前往北方区委党校工作,尽管当地的政治环境复杂多变,导致党校运作不久便结束了,但他在那里的工作仍然为党培养了一批有理想、有能力的新干部。通过这些经历,罗亦农意识到单靠宣传并不能实现革命的成功。于是,他开始强调武装斗争的必要性,认为这是推翻旧秩序的关键。

1928年,罗亦农与李文宜结为伉俪,两人的相识源于在武汉的工作。李文宜当时因学业仍然在校,这种居住安排意外地使她避开了危险,而罗亦农则未能幸免于难。

周总理

同年4月,当李维汉接待完来访代表后,本应与罗亦农会合,但罗亦农却失踪了。在他失踪的前不久,在上海的一家繁华歌厅内光彩夺目,音乐声中,一对看似典雅的夫妇随着旋律摇摆,外表看来,他们似乎是典型的上海上流社会人士。然而这对夫妇背后隐藏着不为人知的秘密与焦虑。

他们已陷入财务困境,身无分文,此时的奢华享乐,不过是他们维持表面体面的最后挣扎。深夜回家后,他们通宵达旦地讨论着急迫的出路。翌日清晨妻子改头换面,悄无声息地潜入位于公共租界的政治警察局,向警方透露她掌握的包含350名地下党员信息的重要情报,并提出交换条件:50000美金和两本前往德国的护照。

这一行为直接导致了中共中央政治局委员、中央组织部部长罗亦农在上海被捕的悲剧。消息传来邓小平怀疑罗亦农可能遭遇不测。当天邓小平急匆匆进入周总理的办公室,打断了他的工作。平日里沉稳的邓小平如此慌张,预示着坏消息。事实确实如此,邓小平告知总理罗亦农已落入国民党之手。

左二为罗亦农

罗亦农的被捕是在邓小平和他在会面结束不久后,当时邓刚步出门槛便接到了中央特科的紧急信号,警告他即刻离开。当他回头望向罗亦农的方向时,已来不及通知他,只能急忙找地方躲避。

就在邓小平离开几分钟后,租界巡捕迅速赶到会面地点,将其封锁。未及撤离的罗亦农被直接押走。考虑到罗亦农的重要性和他所掌握的信息,周恩来立即指示中央特科展开营救行动,并且组织锄奸队和信得过的同志调查此事,誓言要揪出背叛者。

不久后隐藏在英租界警署的内线传来了关键信息:出卖罗亦农的是一名说德语的女性,带有明显的四川口音。这样的特征在组织内极为罕见,几乎立即锁定了嫌疑人——朱德的前妻贺治华。

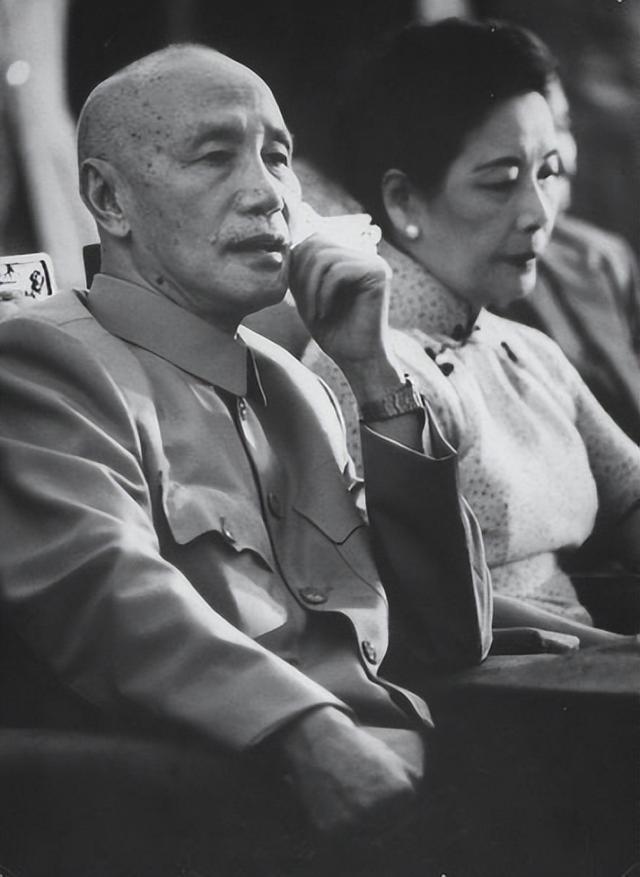

蒋介石

贺治华与朱德的婚姻始于1922年,当时贺治华年仅19岁,而朱德则36岁。两人的婚姻因年龄和性格差异而困难重重。尽管贺治华外貌出众且教育程度较高,两人一同在德国留学期间,她对朱德的严肃与不解风情逐渐产生不满。

1925年朱德因参与革命活动而被驱逐回国,而贺治华则与女儿留在苏联。不久贺治华与一位留学生霍家新结婚,并将女儿送回国内,随后与朱德正式离婚。1928年初,霍家新与贺治华被安排回国,在上海工作。此时霍家新成为罗亦农的秘书。然而在极端需求资金支撑奢侈生活的压力下,贺治华最终背叛了罗亦农,出卖了他的位置。

而罗亦农被捕后,国民党对其施以各种威逼与利诱,企图从他口中得到党的机密信息。但罗亦农坚守信仰,无论敌人如何折磨,他始终不肯屈服。在党组织周密筹划营救计划的同时,蒋介石因罗亦农的坚不可摧而感到愤怒,下令将其枪决。

周总理

计划营救的前一天,国民党警觉地改变了罗亦农的关押地点,导致营救行动最终以失败告终。4月20日罗亦农在龙华刑场英勇就义,他的牺牲如流星般照亮了夜空,却也预示着一个热烈革命者的凄美终结。得知此消息周总理无法抑制自己的情感,他边洗脸边泪流不止,深感一位革命同志的失去。

在罗亦农牺牲后四天后的黎明时分,陈赓带领特务队伍突袭了霍家新和贺治华所在的住所。为掩人耳目,他们在外头燃放了热闹的鞭炮,声音响彻街道。突如其来的袭击令霍家新措手不及,他慌乱中只顾抓起一件衣物便试图逃离,但在门口被陈赓一枪击倒。

与此同时贺治华在屋内恐慌中躲入床下,不幸被流弹击中额头。特务队误以为她已死,随后趁着外面的鞭炮声掩护,迅速撤离了现场。贺治华的命大,虽然一只眼睛因此失明,但她依然存活。

贺治华与朱德

国民党特务随后将她送往医院进行紧急救治。特科得知她在医院的消息,原计划继续执行处决,然而严密的警卫和已经回收的机密资料让他们放弃了追杀。伤愈后,贺治华无处可去,只得悻悻返回四川的故乡。她重新开始了新生活,再婚并生有两女。1938年国民党采取极端的措施,坚持“宁可错杀一千,不放过一个”的原则。他们追踪到四川,粗暴地将贺治华从家中拖出将她枪杀。

罗亦农牺牲时留下了年幼的儿子罗西北。罗西北的母亲诸有能不幸在苏联意外去世,使得他成为了孤儿。他对父亲的记忆模糊不清,几乎所有关于父亲的故事都是从外婆那里听来的。外婆眼中的罗亦农是个充满正义与活力的共产党战士,性格开朗,总能给人带来希望。

贺治华

罗亦农生前仅有过一次与儿子的短暂相聚,那时他轻拍着小罗西北的背,满怀期望地说:“将来你也是一个大革命家。”这句话成了罗西北心中一生的激励。蒋介石政变后,白色恐怖笼罩上海。罗西北的外婆在一个寒冷的夜晚带着他乘船逃回四川白沙镇的老家。在这个偏远的小镇,罗西北与外界几乎断了联系,对自己的父母知之甚少。

罗西北的童年充满了顽皮和自由。他不喜欢上学,经常逃课去蚕豆地里吃豆子,或在田野里游玩到日暮。尽管生活不易,外婆总是忙于农活,无暇顾及他的教育,但罗西北依然保持了一种天真的乐观,他内心深处总有一丝疑惑,关于自己的身世。

每当学校需要填写父母信息的登记表时,他总是感到困惑和痛苦。罗西北经常问外婆:“为什么我没有父母像其他孩子一样?”外婆总是安慰他说:“等你长大了,我会告诉你一切。”

罗亦农

1935年底当红军长征经过四川时,外婆对他说:“这些都是你爸爸的战友。”那一年,外婆终于告诉了罗西北关于他父亲的真相,让他知道父亲是如何为革命牺牲的,以及母亲的不幸离世。

这个消息深深地打动了年仅9岁的罗西北,他的童年从此变得沉重。他开始更加认真地对待学习,以一种几乎成人的认真态度面对生活,渴望成为像父亲那样的人。

1937年当罗西北11岁时,外婆决定将他送往延安,以接受更好的教育并继承父亲的遗志。他被送到延安鲁迅小学就读,在那里罗西北不学习文化知识,更是通过课外活动,如军事训练和生产劳动,培养了坚韧不拔的意志。

罗亦农夫妻

在延安的岁月里,罗西北逐渐建立起自己的革命人生观,成长为一个坚定的共产主义青年。他曾在马列学院发现一本介绍父亲罗亦农的《烈士传》,这本书更加坚定了他对革命的信仰。罗西北决心走自己的道路,不依赖父亲的光环,而是要以自己的努力证明自己的价值。

在1938年,罗西北年仅12岁时,独自远渡重洋前往苏联深造。在莫斯科他全身心投入学习,深入研究马克思主义理论,还精通了多项科学技术。1950年经过十二年的艰苦学习,罗西北带着满腔热血和丰富知识回到了新成立的中华人民共和国,立志投身于国家的水利建设。

罗西北

罗西北的归来恰逢新中国急需建设基础设施的时期。他的专业知识和热情投入极大地推动了多个重大水利工程的建设,从而将一片片荒漠变成了灌溉良田,将多个水资源贫乏的区域转变为富饶的鱼米之乡。这些工程改善了当地的生活条件,为中国的农业发展做出了重大贡献。

在1954年罗西北在组织的批准后与赵士杰步入了婚姻的殿堂,终于有了一个自己的小家。得知外婆马淑平健在的消息后,罗西北急忙写信邀请她来北京同住,希望能弥补以往的不在场。马淑平在得知外孙的邀请后非常激动,长年的辛苦与孤独得以稍息。她对这份突如其来的温暖感到心安,认为多年的付出终于有了回报。

1958年,周总理与罗西北一同视察长江三峡工程时,想起了马淑平,问及她的近况并称赞她的厨艺。马淑平的厨艺在家庭中也是传家宝。在与罗西北及其妻子同住期间,马淑平尽管身体多病但心情愉快。

罗西北和他的伙伴在苏联

家庭的经济条件有限,她不愿过多依赖儿孙,常自谋膳食。赵士杰有一次发现家中的粮票短缺,原来是罗西北在外工作时,曾用全国通用粮票补贴家用,但由于工作繁忙,未及时补充家中粮票。对于这种情况,虽然罗西北遭到了一定的批评,但他没有对外婆有任何埋怨,反而为不能更好地照顾外婆而内疚。

1960年冬,73岁的马淑平自制了一顶黑绒帽,她希望能带着这顶帽子完成生命的最后旅程。年底时她的健康每况愈下,卧床不起。某日她忽然想吃红烧鲫鱼,罗西北不惜高价从食堂购买鱼只,精心烹制,马淑平品尝后连连称赞,这一餐显得格外温馨和珍贵。

在这最后的日子里,马淑平在家中享受着家人的关爱和尊重,她将自己烹鱼的手艺传授给了罗西北,象征着一种生活智慧和家庭情感的传承。马淑平虽未曾识字,却以其坚韧和质朴支撑了家庭和革命,如同无名的英雄一般,她的故事在寂静中闪耀着人性的光辉。