艾格尼丝·史沫特莱

史沫特莱于1892年诞生于美国密苏里州的一个不起眼的小镇,她的家庭环境贫困,父母都是工厂工人,位于社会的底层。早年的困苦经历塑造了她对社会不公的深刻认识。

只有9岁时,因家庭无力支付学费,她被迫离开学校,开始在街头卖报纸以帮助家庭维持基本生活。在那个金钱至上的时代,她每日的辛劳几乎无法保证最基本的生活需求。

直到她18岁,得益于远亲的资助,史沫特莱有机会继续接受教育。尽管起点较低,她很快就显示出对文字的独特天赋。几年学习后,她毅然决然地前往纽约,希望在更大的舞台上发挥自己的才能。

史沫特莱(左二)

在纽约,史沫特莱第一次近距离观察到资本主义的极端对比——离华尔街的奢华仅一街之隔,就是人迹罕至的贫民区。这种鲜明的对比深深触动了她,她决定成为一名记者,投身于揭露社会不公和为边缘群体发声的事业。

她很快加入了《纽约呼声报》和《号角》等具有进步倾向的刊物,通过她的文章揭露了美国社会的种种黑暗面。然而她的这些行动也招致了政府的关注和打压。

1918年,她因被指控煽动反抗英国的政治活动而被错误地关押了半年。出狱后,她不再安全地生活在充斥着政治压迫的美国,于是选择前往欧洲流亡,最终在德国定居近十年。

朱德

在德国期间,史沫特莱深入研究了马克思主义理论,同时对远东的政治和文化产生了浓厚的兴趣。她通过阅读大量关于中国的文献,开始撰写关注中国革命的文章。

在1932年,当希特勒掌权之后,德国的社会和政治氛围发生了根本性的变化。对史沫特莱而言,这也标志着职业生涯的一次重大转折。她从《法兰克福日报》转投英国的《曼彻斯特卫报》,虽然换了平台,但她依然保持着对中国的深入报道。

史沫特莱的报道中详尽记录了江西的革命斗争,她通过事实求证的方式,摒弃了其他记者常有的为了吸引眼球而歪曲事实的做法。她的新闻报道以其真实性和深度受到了广泛认可。

史沫特莱与毛主席、朱德

她常在傍晚听取一位名叫冯雪峰的演讲。冯是一名从长征归来的共产党文化工作者,他在上海的一段时间内,经常在鲁迅的公寓里进行演讲。冯雪峰的演讲生动描述了红军的斗争,受这些演讲的感染,史沫特莱坚定了自己要深入了解中国革命的决心。她意识到在相对安全的上海,很多真实的情况都被遮掩,尤其是在国民党的控制之下,真实的消息被严重封锁。

在中国她的敏锐笔触记录了无数烽火连天的场景,她的报道成为了西方世界了解中国的一扇窗口。她在报道中活跃,还与宋庆龄、鲁迅及丁玲等中国知识分子建立了深厚的友谊,并逐渐在中国文化圈内获得了一定的声誉。

随着她声名的上升,她在中国的日子并未因此变得顺遂。国民党受到外国的影响,开始对她加以打压。他们撕毁了她的护照,诬陷她是间谍,并将她拘禁。幸运的是,通过法律和社会各界的努力,她最终获释,但国民党的监视并未就此停止,她的生活和工作一直处在严密的监控之下。

朱德(左)

1936年西安事变的爆发,史沫特莱作为记者驻扎在西安,密切关注事件的发展。当南京政府通过广播散播关于蒋介石被杀以及红军暴行的谣言时,她感到极为愤怒,并决定要揭露事实真相。

她通过采访张学良、杨虎城等军政人士,详细记录了兵谏的真实情况,并以英文向全球传播,让外界了解到西安事变的实情。她的报道与主流媒体截然不同,迅速提升了她的名声,但也使她成为国民政府眼中的钉子。因为她的坦诚报道,南京政府最终宣布将其逐出中国。尽管面临巨大压力和风险,史沫特莱始终坚持用自己的方式为中国人民的命运发声。

1937年,当她在丁玲的陪同下见到朱德时,她惊讶地发现朱德穿着朴素的蓝色棉衣,看起来更像是一位典型的中国农民。朱德的朴实无华和亲切的笑容让史沫特莱感动不已,她甚至冲动地吻了这位总司令。

史沫特莱与朱德

此后史沫特莱请求朱德分享他的生平经历,她希望能将这些珍贵的故事呈现给全世界。朱德耐心地纠正了外界对他的误解,并分享了自己从一个佃农家庭起步的艰辛历程。

在延安的日子里,史沫特莱与朱德的交流越发频繁。每周三晚上,她都会带着笔记本前往朱德的窑洞,记录下他的回忆和思考。在这些交流中,两人时而用德语交谈,时而用英语,深厚的友情在这些晚间的交谈中逐渐建立。

她在延安的生活还带着翻译,参与当地的文化生活,与朱德一起跳舞,这成为了当地人民的美好记忆。尽管她申请加入中国共产党未获批准,但朱德劝解她说,作为外国记者,她在党外的身份更有助于为中国革命作出贡献。史沫特莱虽未能成为党员,但她的工作和友谊已使她成为中国共产党的忠实朋友。这种特殊的身份和她在延安的经历,为她未来的报道和著作奠定了坚实的基础。

史沫特莱

1937年7月7日全面抗战爆发,朱德将军带领部队奔赴前线。此时史沫特莱面临着一个艰难的选择:留下整理资料完成关于朱德的传记,还是前往前线报道战争的真相。

毛主席向史沫特莱提出建议:“芦沟桥事变已经拉开了全面抗战的帷幕。你到前线去报道抗战的现状,比单纯研究历史更加紧迫和重要。”受到毛主席鼓励,史沫特莱决定前往山西五台山区的八路军总部,直接参与到战事报道中。

到达前线后,史沫特莱与八路军一起穿梭在五台山和吕梁山的战区,白天跟随部队行军,夜晚则忙于记录和撰写报道。她的文章详细记载了八路军在平型关的重大胜利、深入敌后发动群众和展开游击战争的英勇事迹。这些报道后来被汇编成《中国在反击》一书,在书中,史沫特莱展示了对中国人民在解放战争中坚韧不拔的深厚情感。

史沫特莱与朱德夫妇

在书中,她这样写道:“站在饱暖的位置上,我意识到自己无法完全理解中国人民解放斗争的深刻含义,这种斗争在那些劳苦大众的心中有着不可磨灭的印记。虽然他们饥寒交迫,而我有足够的食物和温暖的床铺,他们在寒冷的战场上英勇战斗,而我只能作为一个旁观者关注着。他们的歌声在漆黑的街巷中回响,我只能渴望通过我的笔触传达他们内心的火焰和坚定信念。”

1938年,出于对她安全的考虑,组织决定史沫特莱应撤回后方的汉口继续工作。尽管她非常不愿意离开前线,认为与八路军并肩作战的日子是她一生中最有意义的时光,她曾感慨:“只有与这些英勇的战士们一同生活,我才能真正体会到我在美国密苏里的森林和科罗拉多煤矿时期所感受到的民主精神。” 尽管心不甘情不愿,她还是遵从了命令,泪别八路军。

离开前线后,史沫特莱继续通过她的笔为八路军争取支持和援助。在一个宴会上,她不畏强权,直言不讳地向孔祥熙要求资金支持游击队,尽管对方出于对八路军的不满强烈反对。

开国大典

她坚定地回应:“我请求的不是为了八路军的特权,而是为了那些农民游击队,他们在保卫你的财产免受日军破坏的同时,需要更多的支持。”她最终以一张为游击队捐赠的大额支票离开,展示了她对中国抗战事业的坚定支持。

1941年,战争的硝烟遮蔽了天空,史沫特莱带着对中国革命深沉的关注与牵挂回到了美国。她计划着为朱德撰写一部传记,以此传播中国抗日战争的英勇事迹及其背后的革命精神。然而第二次世界大战的阴霾笼罩美国,国内局势动荡,使得她的生活和写作都笼罩在一片不确定之中。

直到1945年,史沫特莱搬至耶德庄的静谧环境中,她终于能够静下心来,开始着手编写这部关于朱德的传记。同年联合国制宪会议的召开为她带来了新的启示和机遇。在纽约她亲眼见证了这一历史时刻,心中充满激动与希望。她借此机会写信给董必武,希望他能转达给朱德,请求朱德继续为她的写作提供更多的素材和支持。

史沫特莱(中)

1946年,朱德的回信和一大批珍贵的资料终于到达了史沫特莱的手中。朱德不仅寄来了刘白羽撰写的《朱德传》的部分手稿,还有他在抗日战争期间的文章和演讲。他还特意附赠了两枚装饰有他与毛主席肖像的别针,一些他与外国友人的合影,以及一块产自延安的手织披肩。这些物品不仅是朱德个人的礼物,也象征着中国革命的深厚情感,给予史沫特莱极大的心灵慰藉。

随着国共内战的爆发,史沫特莱在美国的处境变得日益艰难。她因坚持左翼立场而受到政府的密切关注和打压,被诬陷为“国际间谍”,经济来源被切断,生活陷入困境。为了继续她的写作并摆脱政府的压制,她决定前往英国寻求更自由的写作环境。然而她在争取出国的过程中遭遇重重阻碍,美国政府拖延发放护照,使她陷入长期的等待和不确定中。

到了1948年,史沫特莱在纽约参与了一场关于中国统一问题的公开辩论,场内外共有1500名现场听众和500万至1000万的广播听众。在这场辩论中,史沫特莱与支持国民党的中国作家林语堂等人进行了激烈的交锋。

1938年,周恩来和美国进步作家史沫特莱(左三)等国际友人在武汉

通过铁证如山的事实和见证,史沫特莱有力地论证了中国只有跟随共产党的路线才能实现真正的统一与独立。这场辩论展示了她对中国深厚的感情和坚定的政治立场。

1949年10月1日,当中国大陆响起新中国成立的钟声时,史沫特莱在美国的家中通过广播得知这一消息。当天的新中国开国大典盛况通过无线电波传向世界各地,史沫特莱听到朱德与毛主席在天安门城楼上的情景后,激动得在家中边跳边唱。对于一个长期关注并支持中国革命的外国朋友来说,这一刻的到来无疑是她多年来梦寐以求的景象。

激动之余,史沫特莱决定写信给朱德,表达她的喜悦与祝贺。史沫特莱的这封信充满了深情与期待,她期待着有一天能够亲身感受新中国的土地,并与老朋友们重逢。同时她也坚信自己未能完成的工作,会有更多人继续前行,为中国的未来贡献力量。尽管身处海外,她始终心系中国,对中国革命的成功充满了自豪与敬佩。

史沫特莱(中)在延安

后来史沫特莱健康急剧恶化,多种疾病缠身,使她的身体状况如同老去了数十载。她的健康状况严重到需要接受胃部手术。1950年5月5日,手术前夕,深感人生脆弱的史沫特莱拟定了自己的遗嘱。她在遗嘱中表达了自己毕生的信仰和愿望,那就是为全世界受压迫人民的解放而奋斗,尤其强调了中国革命在这一事业中的重要地位。

她决定将自己的一切版权收入,不论来源于哪里,都捐赠给朱德将军,希望这笔资金能够被用于建设一个强大和自由的中国。她还特别要求将自己的遗体火化,并将骨灰送到朱德将军手中,希望能够埋葬在中国这片她深爱的土地上。

遗憾的是,她在手术后不久便离世了,时间正是1950年5月6日。她的逝世是一个时代的终结,同时也标志着一个深切热爱中国的外国记者的永别。

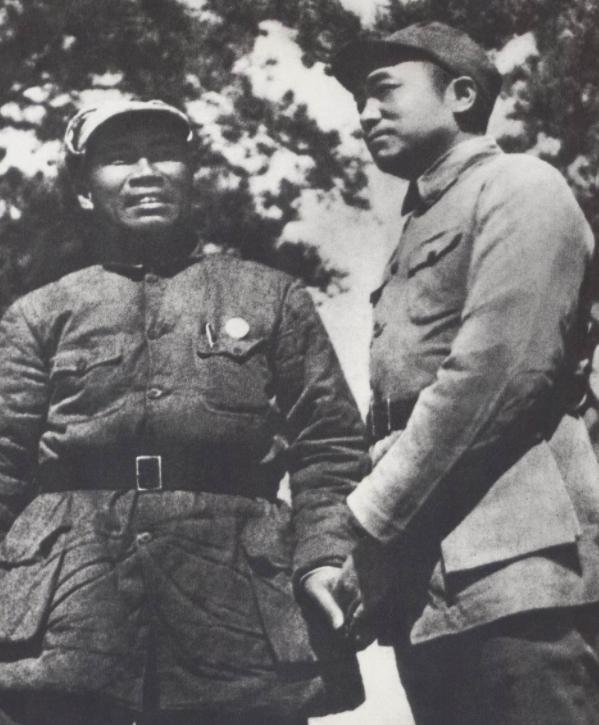

1937年史沫特莱与毛泽东和朱德在延安

朱德在得知史沫特莱逝世的消息时,悲痛欲绝。他深切地缅怀这位勇敢的女性,为她的去世感到无比哀伤。史沫特莱一生致力于报道中国革命,她的逝世对朱德及许多知道她故事的人来说,是一个不可弥补的损失。

根据她的遗愿,史沫特莱的骨灰于1951年被安葬在北京的八宝山革命公墓,与许多中国革命家共同长眠。朱德亲笔题写的墓碑文字:“中国人民之友,美国革命作家史沫特莱女士之墓”,是对她一生贡献的肯定与纪念。