三国时期孙策之死,包含着不少颇有争议的疑点:

为何孙策要传位给弟弟孙权,而不给自己的儿子?孙策托孤时并没有提到周瑜,怎么后来周瑜带兵前去辅佐孙权?在孙策托孤都持悲观态度的情况下,张昭和周瑜为何能协助孙权扭转江东局势、转危为安?

这些问题大多和周瑜相关,足以看出周瑜在孙策孙权交接时所起到关键作用。

可周瑜当时地位并不显赫。此前孙策任命周瑜为中护军,遥领江夏太守。这两个职位,看似高大上,实则全是虚职。

当然这样安排也并非没有道理:孙策定江东时,周瑜转而投奔袁术,对于孙策而言周瑜除了协助拿下丹阳外几乎没有其他战功,能安排周瑜任中护军和江夏太守就够讲义气了。

所以周瑜在孙策时代绝没有进入核心层。如果孙策举办酒席,周瑜都很难坐江东六郡太守那桌。

那么孙策死后,周瑜到底凭什么能够超越江东六郡太守的势力,一举杀入了核心决策层,成为孙权的辅政重臣?他在孙权继位初期发挥了怎样举足轻重的作用?

周瑜

要了解周瑜崛起的背景,得要从孙策势力的构成说起。

192年,孙坚奉袁术命攻打刘表时,被刘表部下黄祖射杀。第二年,孙策到寿春找袁术讨回父亲孙坚旧部。

袁术有意趁火打劫,不想让孙家不断继承、发展壮大下去,于是重用孙氏旁支、孙坚的侄子孙贲。

袁术早早地任命孙策的舅父吴景为丹杨太守、堂兄孙贲为都尉,而作为孙坚嫡子的孙策却再也得不到任何资源。

为了东山再起,孙策跑到袁术那卖惨,袁术才勉强将孙坚旧部数千人中的一千多人交还给孙策。

195年,孙策开始了平江东之战,他得到了周瑜的支持。

会策将东渡,到历阳,驰书报瑜,瑜将兵迎策。

周瑜的这些兵,是从他叔叔丹阳太守周尚那里借的。这批兵是比青州兵更为出名的丹阳兵,其以强悍的战斗力而闻名天下。

比至历阳,众五六千。

在周瑜的支持下,孙策在丹阳总共获得了四五千人。

这批人,可以看作是孙策的嫡系核心力量。

孙策的势力得到了快速扩展。

在打败刘繇接管扬州之后,孙策得到了江东豪杰的支持,获得了二万余名兵士,一千余匹战马。

而此时孙策势力的成分就复杂多了。其中包括孙策亲族的势力、江东本土势力、外来势力等等。

于是在平定江东之后,孙策重新进行了权力分配:

他自己出任会稽太守;

丹杨太守是他舅舅吴景;

豫章太守是他堂兄孙贲;

庐陵太守是他的另一个堂兄孙辅;

吴郡太守是朱治,孙坚的老部下,建议孙策取江东的就是他;

庐江太守是李术,则是从汝南来的,是流亡士族代表。

至于为什么不任用江东本土势力?因为孙策对江东本土势力均以打压为主,不会给他们占据重要位置的机会。

此时孙策势力的构成包括:孙策及其心腹、孙氏族人、孙氏非核心部属,以及流亡士族势力。

在这个势力构成中,周瑜属于孙氏非核心部属,但孙策又令其带着部属去进攻江夏,并提前口头封其为江夏太守。如果拿下江夏,那么周瑜的地位就和六郡太守相同。但在拿下江夏之前,其地位可能就属于一个江夏前线总指挥,比普通将领要强一点而已。

这种地位也就决定了孙策在托孤时,是不可能在第一时间考虑到周瑜的。

孙策托孤给了张昭

客观来说,孙策的核心势力其实还是相对较弱的。

孙策初期的元从部队仅一千人,在周瑜帮助下才在丹阳招到五六千人作为最初的本钱,而这五六千人缺乏足够的时间消化,还不一定就听孙策的。

而占据扬州后,各路投奔的豪杰,其规模就达到了一万五千人。也就是孙策初始部队在队伍中仅占四分之一,而孙策的元从核心则只有二十分之一。

孙策平定江东后,各路势力的规模更大,而孙策核心部队所占比例更小。

所以可以想象,孙策接下来要干的,就是如何强化自身实力,削弱其他各方势力。

但很不幸,就在此刻孙策就死了。

200年,年仅26岁的孙策被原吴郡太守许贡的门客所刺杀。

临死前,孙策意识到局势有多危险:之前他所打压的江东本土势力并未屈服,还在蠢蠢欲动。

这个危局非常棘手,现在孙策自己都折进去了。等孙策一死,仅凭他的幼子,那岂不是要立马树倒猢狲散?

在这种情况下,孙策选择传位给弟弟孙权。起码孙权当年虚岁十九岁,被东汉朝廷册拜为讨虏将军,兼领会稽太守,驻守吴郡,除了腿短一点、各项能力都很优秀。

传位给孙权,孙策的后代还能够保一个王侯的爵位;如果传位给幼子,搞不好到时候啥都捞不到,还大概率可能家破人亡。

所以这么一比较,就很好选了。

但即便让孙权接手,孙策依旧不抱多大希望。在单独对张昭托孤时,孙策说出了他的顾虑。

策谓昭曰:“若仲谋不任事者,君便自取之。正复不克捷,缓步西归,亦无所虑。”

万一孙权也维持不了局面,就让张昭接手算了。如果张昭接手都搞不定,那就慢慢往西边退吧。

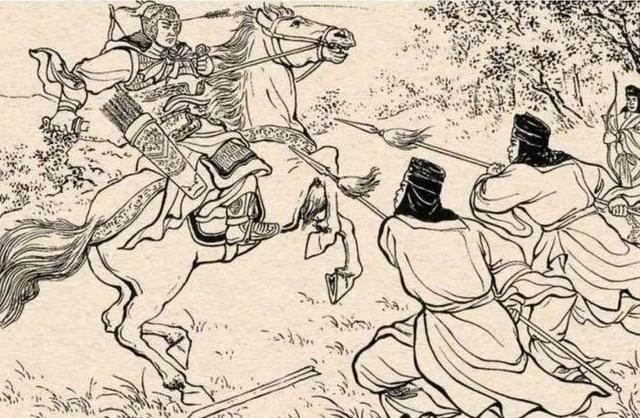

孙策遇刺

孙权接手之后,发现孙策的悲观态度并非没有道理。

形势全变了。几个郡的太守,只为自己的私利而谋,基本上已经不听孙权的招呼。

比如庐江太守李术,就公开不听孙权的,并且还收留孙权的反对者,孙权率兵去讨伐时,李术竟然还向曹操求救。

孙氏族人里面,庐陵太守孙辅担心孙权保不住江东,于是暗中和曹操勾通,提前为自己找退路。

堂兄孙暠,任定武中郎将,率重兵屯守乌程。得知孙策死后,他竟然突然支棱起来,厉马秣兵试图杀到会稽夺了孙权之位。后来在虞翻的逼迫下才放弃了这个大胆的想法。

丹阳太守孙翊和宗室重臣孙河遭到杀害,不用问这都是东吴本土势力反扑的结果。

此外豫章太守孙贲则是在一旁当起了吃瓜群众。

只有吴郡太守朱治热心参与,辅助孙权继位。之前孙策平江东都是朱治提议的,他与孙家利益绑定了,没办法只能继续跟到底。

也就是江东六郡中有四个都已经崩了。

而孙权所依靠的核心元从势力情况如何呢?

孙权之母表示很担心,于是问大家江东能否保得住。于是有人就回答他了。

太妃忧之,引见张昭及袭等,问江东可保安否,袭对曰:“江东地势,有山川之固,而讨逆明府,恩德在民。讨虏承基,大小用命,张昭秉众事,袭等为爪牙,此地利人和之时也,万无所忧。”众皆壮其言。

按照这段话来看,朝政方面是张昭负责,而军事领域则由董袭来搞定。

张昭作为老臣,在治理政务方面还是得心应手的。但这个董袭是什么来头呢?其职务是扬武都尉,手下部曲数千人。也就是说他连将军都还不是。

而朱治呢,虽然从孙坚开始就跟着南征北战,但是其主要还是偏参谋系的,领兵能力有限。

难道支持孙权的军事核心力量真的很弱吗?

好在孙策留下了两个心腹武将:程普和吕范。程普被任命为荡寇中郎将,兼任零陵太守;吕范拜为征虏中郎将。这两人打仗是一把好手,是孙家军的主要将领。

这样孙权身边的军事团队就比较完善了:董袭类似许褚一般负责保护孙权安全,程普和吕范负责冲锋陷阵,而朱治负责出谋划策并保障后方补给。

虽然如此,孙权感觉还是缺点啥?

对了,他还缺一个帅!需要有一个人能将这些武将统领起来,替他讨平江东,稳定局势。

当然,最合适的统帅人选肯定是孙权他自己。但孙权现在还年轻,经验有所不足,他还不能把所有的军队都给带起来。

那么他就需要一个过渡性人物,帮他先把手下的弟兄们给组织起来,解决掉燃眉之急。

而周瑜完美地契合了临时性统帅的所有要求:

周瑜属于外来的淮泗派将领,在江东没有什么复杂的人际关系网;

在淮泗将领中,周瑜是在平定江东后才来,在淮泗将领中关系和影响力都有限;

在江东众将中,周瑜和孙策、孙权的关系不远不近,反正也不属于心腹将领;

周瑜自身的势力也比较有限,除了一些虚职之外,就只有手头一支不多不少的军队而已。

简而言之,他就像一个不粘锅一样,跟哪一方都保持着距离。这样的人,也不担心他闹事,用着多放心啊。

加上周瑜确实还有一些能力和才华,在普通将领中能够服众。

于是孙权就想临时“重用”一下周瑜。

五年,策薨,权统事。瑜将兵赴丧,遂留吴,以中护军与长史张昭共掌众事。

周瑜带病奔丧,不是周瑜心生异心,因为有程普吕范等一帮人在呢,周瑜想闹也闹不起来。之所以让他带兵去,是因为孙权的核心军队还是不够强,需要周瑜的加入,以壮声势。

这样孙权嫡系军队和周瑜的军队联合起来,就足以对江东其他势力形成威慑。

而有了周瑜这支部队的支持,孙权才能对后方放心,从而带领着程普等心腹将领去平定江东局势。

江东六郡

周瑜果然很给力。

是时权位为将军,诸将宾客为礼尚简,而瑜独先尽敬,便执臣节。

周瑜带头以君臣的礼节来支持孙权,此外周瑜又将高端人才鲁肃介绍给了孙权,并献上了著名的定鼎之策:榻上对。

于是以张昭为文臣领袖,周瑜为武将之魁,程普、吕范等为心腹将领的新团队就这样成型了。

周瑜的确也很给力,充分发挥了副统帅的作用。

在周瑜的坐镇下,孙权能够放心地带着军队去平定江东。

孙权亲自率军平定了庐江之乱,干掉了最大的反对势力李术:

枭术首,徙其部曲三万馀人。

接下来孙权又阻止宗室之乱;还消灭了六千山越叛军,收编万余人。

除了打之外还有拉。

在张昭等人居中协调下,孙权对江东本土势力由打压改为结好。将诸葛瑾、鲁肃、步骘、陆逊、顾雍等各方人才都招入麾下,对流亡士族和江东大族均予以安抚,试图以合作代替对立。

这样孙权彻底解决了他哥哥为之挠头的难题,江东迅速得以平定。

解决了生存问题,接下来就是处理发展问题。周瑜同样发挥了举足轻重的作用。

206年,江夏太守黄祖派遣部将邓龙率数千人进攻柴桑,周瑜率军出击,大败邓龙并将其俘虏。

周瑜的持续压制和进攻,奠定了孙权率主力全面进攻的基础。

208年春,孙权征讨江夏的黄祖,周瑜担任前敌总指挥。

十三年春,权讨江夏,瑜为前部大督。

经过一番激烈水战之后,孙权终于打败并杀了黄祖,吞并了大部分的江夏郡。

在周瑜等人的辅佐下,孙权站稳了脚跟,并随后节节胜利,顺利地沿长江向中上游进军。东吴势力实现快速发展,隐隐呈现出两分天下的态势。