“第一学历含金量更高”、“金本、银硕、铜博”、“985名校硕士因本科普通被企业婉拒”……

正如电影哪吒1中申公豹说过一句话:“人心中的成见是一座大山,任你怎么努力都休想搬动。”普通本科第一学历似乎成了人生污点!

教育部多次强调没有“第一学历”这一概念。具体情况如下:

- 相关通知:2024年11月,教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》,要求严格落实校园招聘“三严禁”,其中包括严禁发布违反国家规定的有关学历等歧视性条款的需求信息。

打破“第一学历”枷锁,共筑公平就业环境

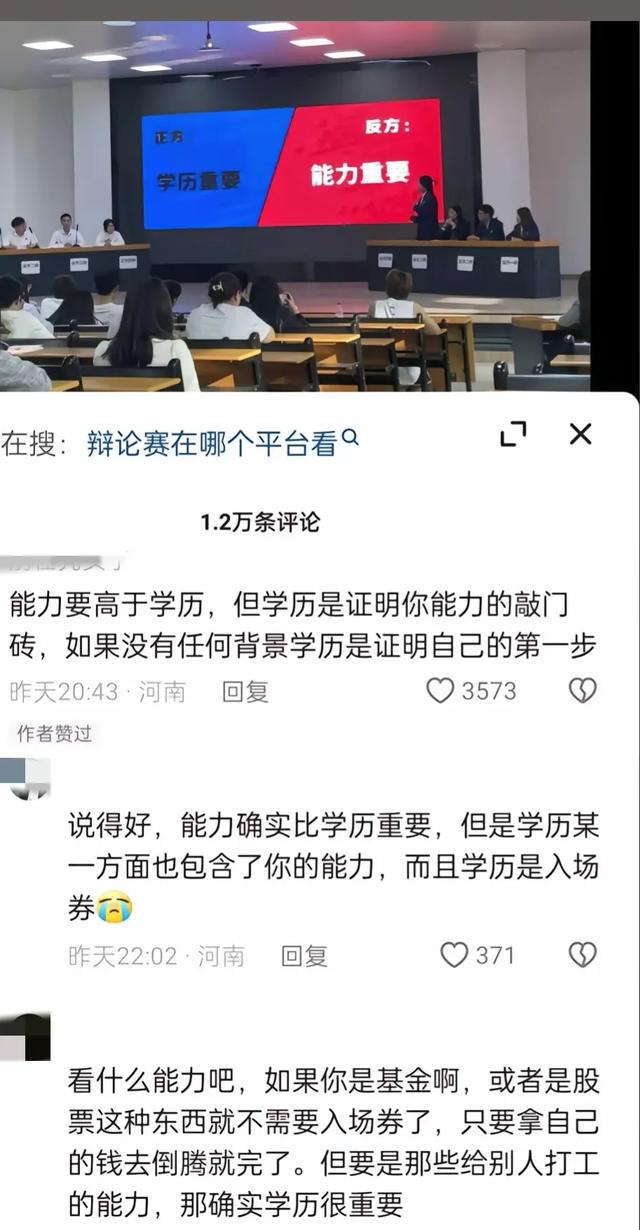

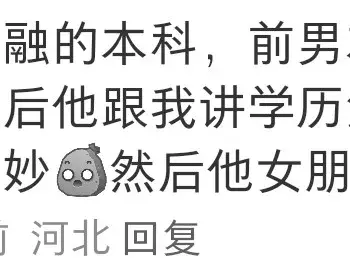

但在当下的就业市场中,“第一学历”却逐渐成为众多高校毕业生求职路上的“拦路虎”。或许大家也都明白学历不等同于能力,然而,在实际招聘过程中,不少企业却喜欢学历高低作为判断人才能力的标准,进行这种“偷懒”行为。

更多的企业在招聘时,往往不愿花费时间和精力深入挖掘应聘者的潜力,只是简单地依据学校背景、学历层次以及证书持有情况等硬性条件进行筛选。这种做法看似能够以最简便的方式招到高层次人才,实则极易导致学历与岗位的不匹配,还会引发较高的流动率,不仅增加了企业的招聘成本,更有可能会让企业流失更多人才,可谓得不偿失!

以西南政法大学经济法学院讲师杨雅云的观点来看,第一学历既不是法定概念,也不能等同于业务能力,它仅仅反映了应聘者曾经的学习经历和背景。

为了改变这一现状,众多有识之士纷纷发声。2024年全国两会期间,民进中央拟提交的《关于进一步促进高校毕业生就业的提案》,针对高校毕业生在就业时遭遇的不同程度的歧视问题,建议规范就业歧视的内涵和定性,对在招聘过程中存在针对教育类型、学历层次等进行差别化对待行为的单位机构严肃问责。全国人大代表、中国工程院院士、重庆大学教授潘复生也提出建议,着重对招生歧视、就业歧视作出更加明确的禁止性规定,制订更为严格的处罚性条款;把高校招生、招聘就业等纳入新时代教育评价和人才评价改革中,健全以能力为导向的人才多元评价标准,消除学生档案、求职简历“第一学历”概念。

学历固然能在一定程度上反映一个人的知识储备和学习能力,但它绝不是评判一个人的唯一标准。人生数十载,若仅一考定终身,那么强调终身学习便失去了意义。社会各界应增进共识,企业也应转变用人观念,摒弃“唯学历论”的错误思想。

能力大于学历:解锁成功的关键密码

在当今竞争激烈的社会中,“能力大于学历”这一观点愈发凸显其正确性。学历,无疑是个人学习经历的重要证明,它代表着一个人在特定教育阶段所获取的知识体系。

一、学历的局限性

学历往往只是对过去学习成果的一种静态呈现。从历史上诸多成功人士的经历也能看出学历并非决定因素。史蒂夫·乔布斯,这位苹果公司的传奇创始人,大学只读了一个学期便辍学。但他凭借对科技与美学的敏锐洞察力、卓越的创新能力以及强大的领导能力,推出了一系列改变世界的产品,如iPhone、iPad等,彻底颠覆了人们的生活方式。如果仅以学历来评判,乔布斯或许难有出头之日,但他的能力却让他成为了科技界的巨擘。

二、能力的决定性作用

能力是解决实际问题的“钥匙”。在企业中,面对复杂的市场竞争和客户需求,具备良好沟通能力、团队协作能力以及应变能力的员工,往往能在项目推进中发挥关键作用,而非仅靠高学历却缺乏实际操作能力的人员。

能力也是推动创新的引擎。在科技领域,创新能力更是至关重要。像埃隆·马斯克,他致力于电动汽车和太空探索技术的创新,而这些成就并非单纯依靠学历就能达成。

三、如何平衡学历与能力

虽然能力大于学历,但这并不意味着学历毫无价值。学历是获取知识的重要途径,为能力的培养奠定基础。对于个人而言,在获取学历的过程中,应注重知识的实际应用。例如,医学生在完成课堂学习后,通过临床实习积累诊断和治疗疾病的经验,提升解决实际医疗问题的能力。

对于企业来说,在招聘和人才培养过程中,要建立多元化的评价体系。不能仅仅以学历作为筛选人才的唯一标准,而应综合考量应聘者的专业技能、学习能力、创新思维等能力要素。

“能力大于学历”是一个不容置疑的事实。在追求成功的道路上,我们不应被学历的光环所迷惑,特别是所谓“第一学历”的限制。

打破“第一学历”枷锁,公筑公平就业环境,凭借能力突破学历刻板印象刻不容缓!!

洗地的来了,国外混了水硕的开始反扑了

A君第一学历是专科,第二学历是硕士。 B君第一学历是本科,第二学历是硕士。 选哪个?

你说没第一学历这个说法,但是央国企,互联网巨头哪个不提第一学历??