2024年春天的娱乐圈,一场突如其来的变故将公众视线聚焦在台北信义区的某处豪宅。大S的猝然离世不仅让家人措手不及,更在社交平台掀起持续两个多月的舆论风暴。当我们打开手机,总能看到#汪小菲婚礼#、#S妈引战#等词条霸占热搜,仿佛整个中文互联网都成了这场家庭剧的观众席。

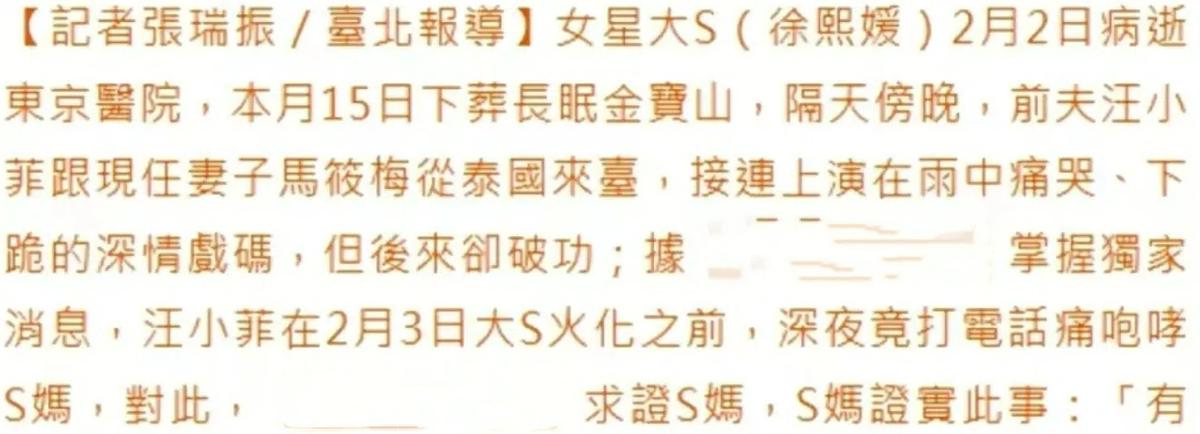

在这场没有硝烟的战争中,台媒的报道方式堪称教科书级别的"流量密码"。从汪小菲雨中下跪的模糊照片,到具俊晔"茶饭不思"的煽情描写,每个细节都被加工成极具戏剧张力的新闻片段。这让人不禁想起2023年英国《卫报》的研究——娱乐新闻点击量中,涉及明星私生活的报道转化率比专业报道高出237%。当记者镜头对准丧亲家庭时,职业伦理的天平早已向流量倾斜。

在S妈深夜发文控诉女婿的凌晨三点,某社交平台服务器记录显示相关话题讨论量激增300%。这种全民"吃瓜"的盛况背后,是算法推送机制在推波助澜。字节跳动2024年最新数据显示,涉及明星隐私的内容平均停留时长比普通资讯多1.8倍。我们手指滑动的每个点赞,都在为这场舆论风暴添柴加火。

当汪小菲的律师团队向台北地方法院提交第12份抚养权申请时,很少有人注意到这份文件里埋藏的法律细节。根据台湾《家事事件法》,离异父母对子女的探视权需经社工评估,而大S生前居住的信义区家事法庭,2023年处理的类似案件中有68%因媒体曝光导致调解失败。这些冰冷的数据,恰是撕开温情面纱的解剖刀。

遗产分配问题更成为舆论战的隐秘战场。具俊晔作为现任丈夫依法享有继承权,但汪小菲为孩子设立的信托基金是否纳入遗产范围,成为两岸法律界热议话题。北京某律所合伙人指出:"跨境婚姻财产分割就像解开九连环,既要考虑《两岸人民关系条例》,又要兼顾大陆《民法典》。"这些专业壁垒,恰恰成为网络舆论肆意解读的空间。

在孩子们就读的台北美国学校门口,狗仔的长焦镜头与保安的驱逐形成荒诞对照。儿童心理学家李玫瑾团队的研究显示,经历父母公开纠纷的未成年人,出现焦虑症状的概率是普通儿童的3.2倍。当我们津津乐道于"汪小菲带娃游香港"的八卦时,是否想过那两个被迫早熟的孩子眼中看到的世界?

汪小菲在直播中宣布婚讯时,评论区瞬间涌入12万条留言。这个场景让人想起马斯克收购推特时说的:"社交媒体是把双刃剑,既能连接世界,也会放大创伤。"北京大学传播学系2024年调研显示,78%的公众人物认为社交平台加剧了私人事务的透明化,92%的受访者遭遇过恶意剪辑的短视频传播。

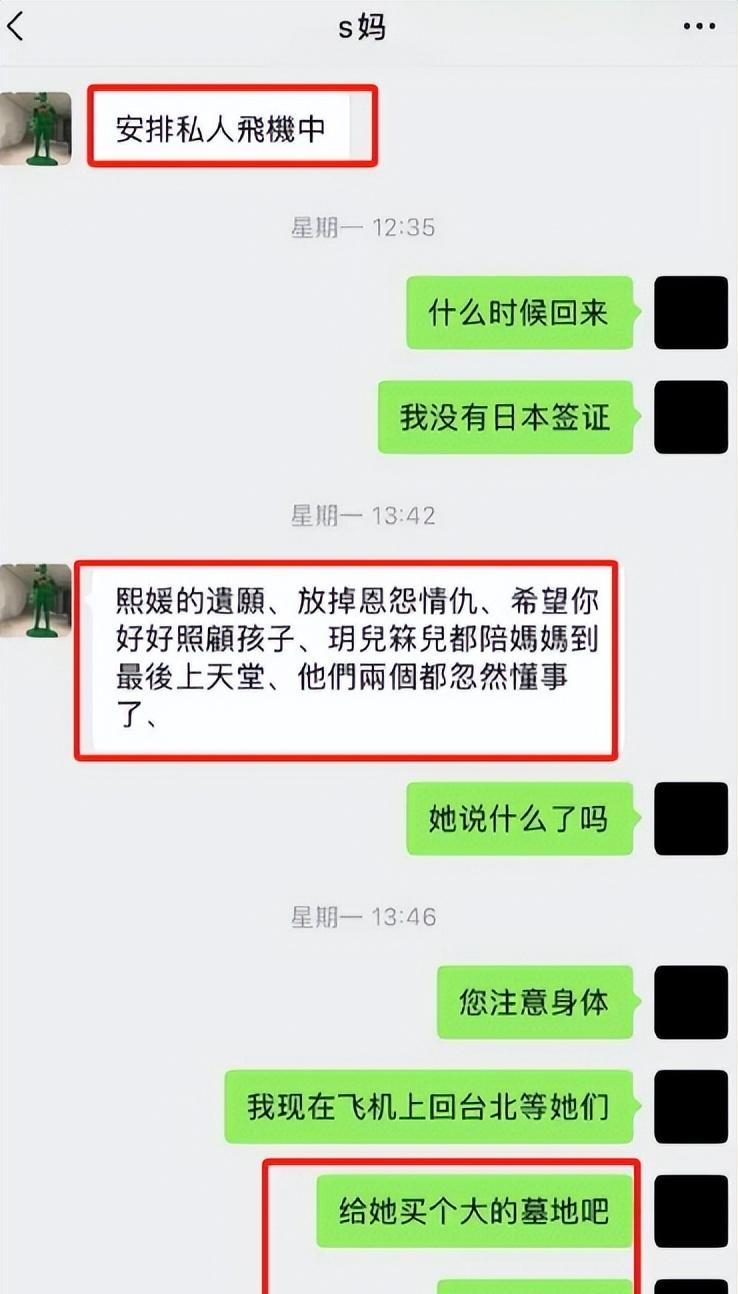

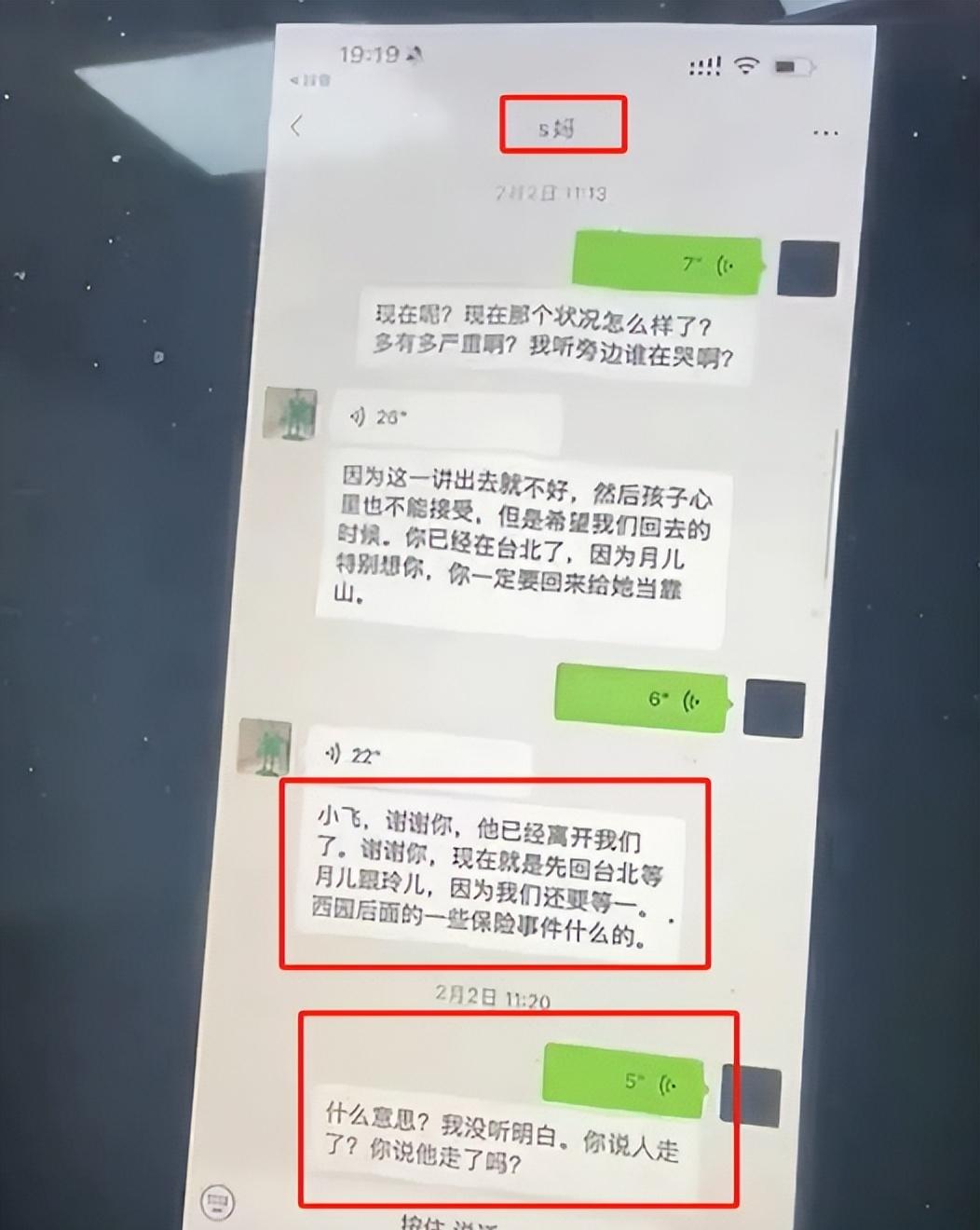

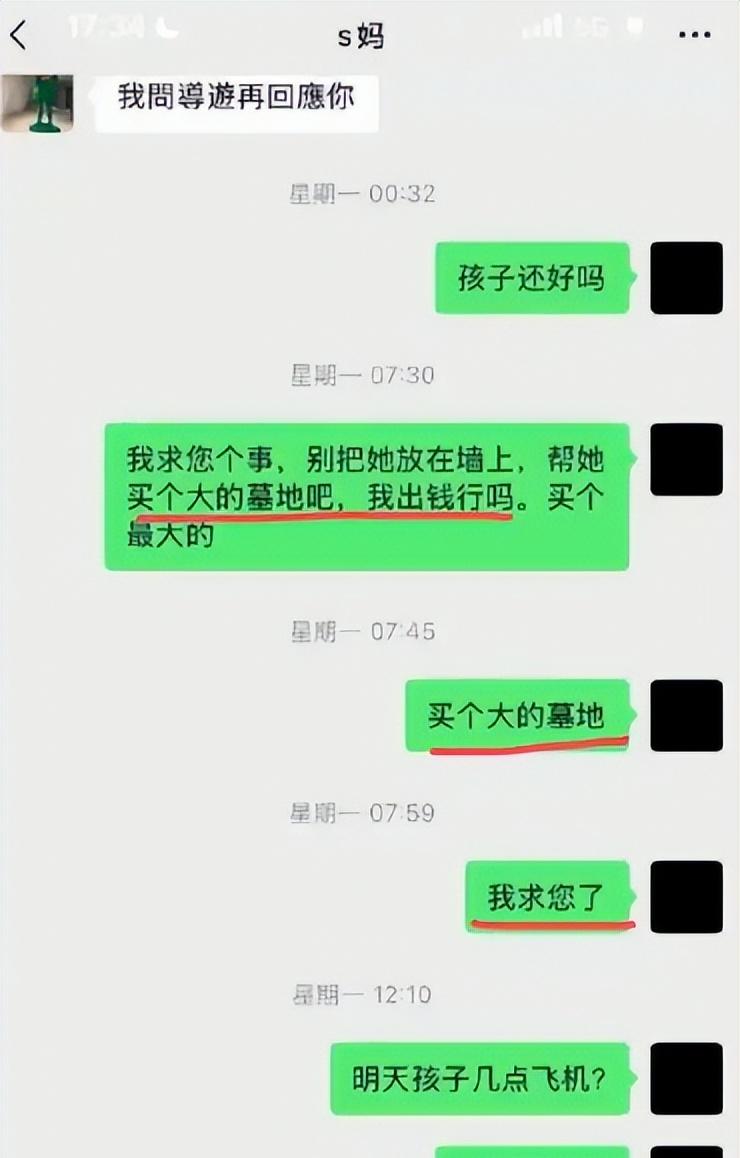

在这场舆论混战中,S妈的角色堪称当代"赛博孟母"。她深夜发文的手机屏幕照亮养老院的墙壁,每条动态都精准踩中舆论发酵的节奏。台湾政治大学传媒研究所发现,55岁以上群体在社交平台的谣言传播效率是年轻人的2.4倍。当传统家庭伦理遭遇新媒体传播,代际认知差异演变成全民围观的行为艺术。

具俊晔保持沉默的45天里,其INS账号掉粉23万,直到他发布悼念视频才止住颓势。这种数据波动揭示着残酷的流量法则:在注意力经济时代,连悲伤都需要精心设计表演节奏。韩国世宗大学的研究表明,明星遭遇家庭变故时,团队通常有72小时黄金应对期来引导舆论——可惜这次没人来得及准备剧本。

当五月的婚礼请柬开始派发,这场持续75天的舆论马拉松似乎迎来终点。但留在网络空间的千万条评论,早已编织成数字时代的《清明上河图》,记录着这个时代的集体窥私欲与道德审判狂欢。

或许我们应该思考:在打开明星家事热搜时,是抱着关心还是猎奇?当转发所谓"知情人士爆料"时,是否查证过消息来源?北京师范大学心理学系的最新实验表明,连续观看三天明星负面新闻的受试者,对身边人的信任度会下降18%——这种潜移默化的影响,远比我们想象的更深远。

在某个平行时空里,汪小菲可能正带着孩子们试穿婚礼礼服,S妈或许在整理女儿生前最爱的诗集,具俊晔大概在擦拭那把二十年未碰的吉他。这些未被镜头捕捉的平凡瞬间,才是生活最本真的模样。当我们放下手机,或许该记住:在社交平台的热搜词条之外,每个人都值得拥有不被围观的悲伤权利。