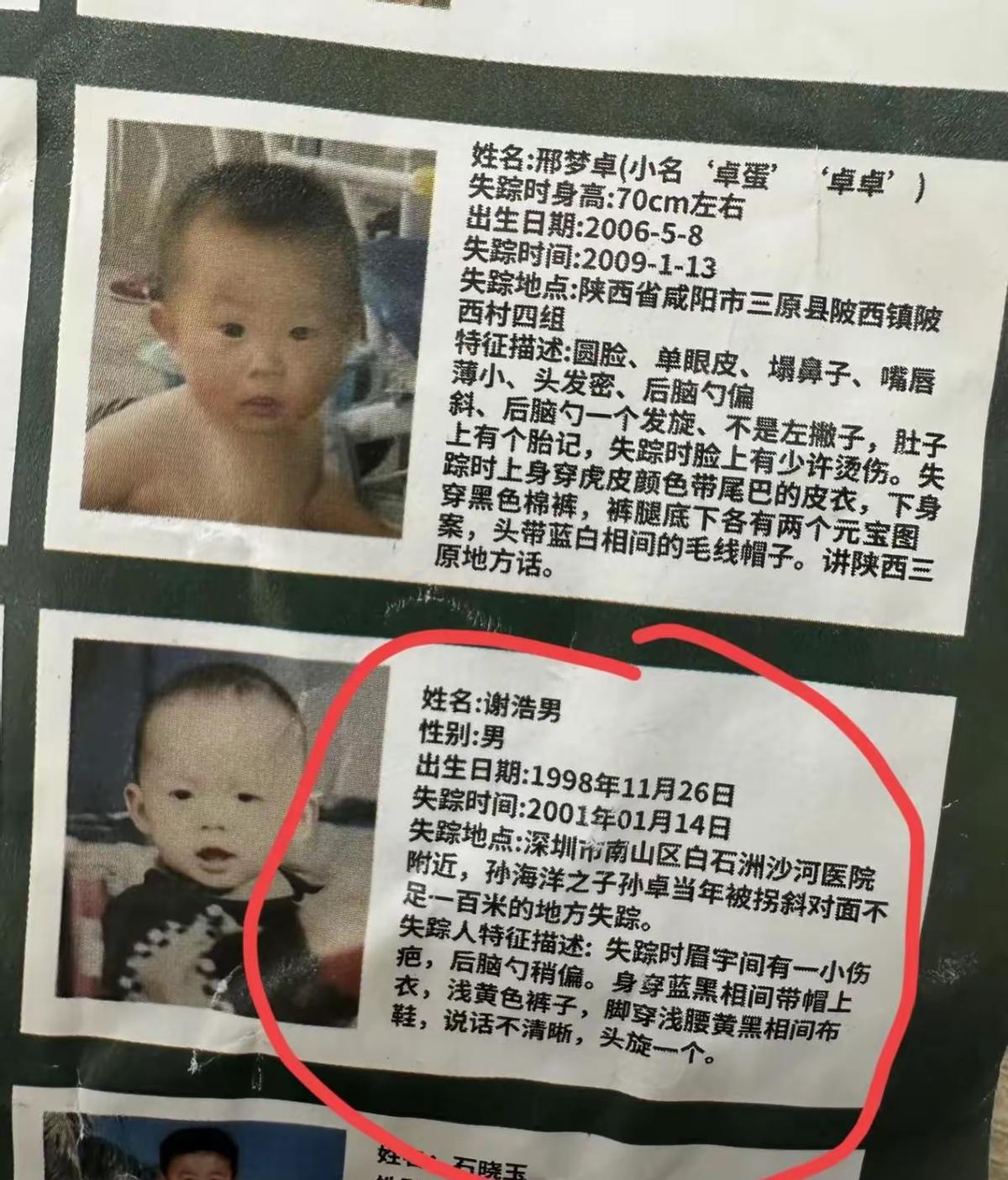

2023年夏末的深圳机场,谢岳与儿子相拥而泣的画面在社交媒体刷屏。这个持续24年的寻亲故事,因DNA比对技术而迎来结局,却在舆论场掀起更猛烈的风暴。当我们凝视这场跨越世纪的认亲时,看到的不仅是个人命运的悲欢离合,更是整个时代在打拐困局中的集体焦虑。

国家反拐大数据平台显示,仅2022年全国就找回失踪被拐儿童1198名,这个数字背后是无数破碎家庭的重组与新生。但鲜为人知的是,公安部DNA数据库在2023年已收录超过500万份样本,每份数据背后都藏着比谢家更漫长的等待。山东济南的"人脸寻亲"系统试点三个月就帮助17名被拐者回家,这些科技手段正重塑着寻亲的时空维度。

谢浩楠提议将名字中的"浩"改为"皓"时,或许他自己都未意识到,这个细节折射出被拐群体的集体心理创伤。中国政法大学2023年发布的《被拐者心理重建白皮书》显示,68%的成年被拐者在认亲后出现身份认知障碍,他们不得不在两个姓名、两种人生叙事中寻找平衡点。

当网友争论"养恩与生恩"时,浙江大学的田野调查团队正在追踪30个认亲家庭的相处模式。他们发现,62%的被拐子女在认亲三年内仍与养父母保持联系,这种看似矛盾的"双亲模式"正在挑战传统伦理框架。就像谢浩楠在认亲宴上的从容表现,实则是被拐子女在情感撕裂中练就的生存智慧。

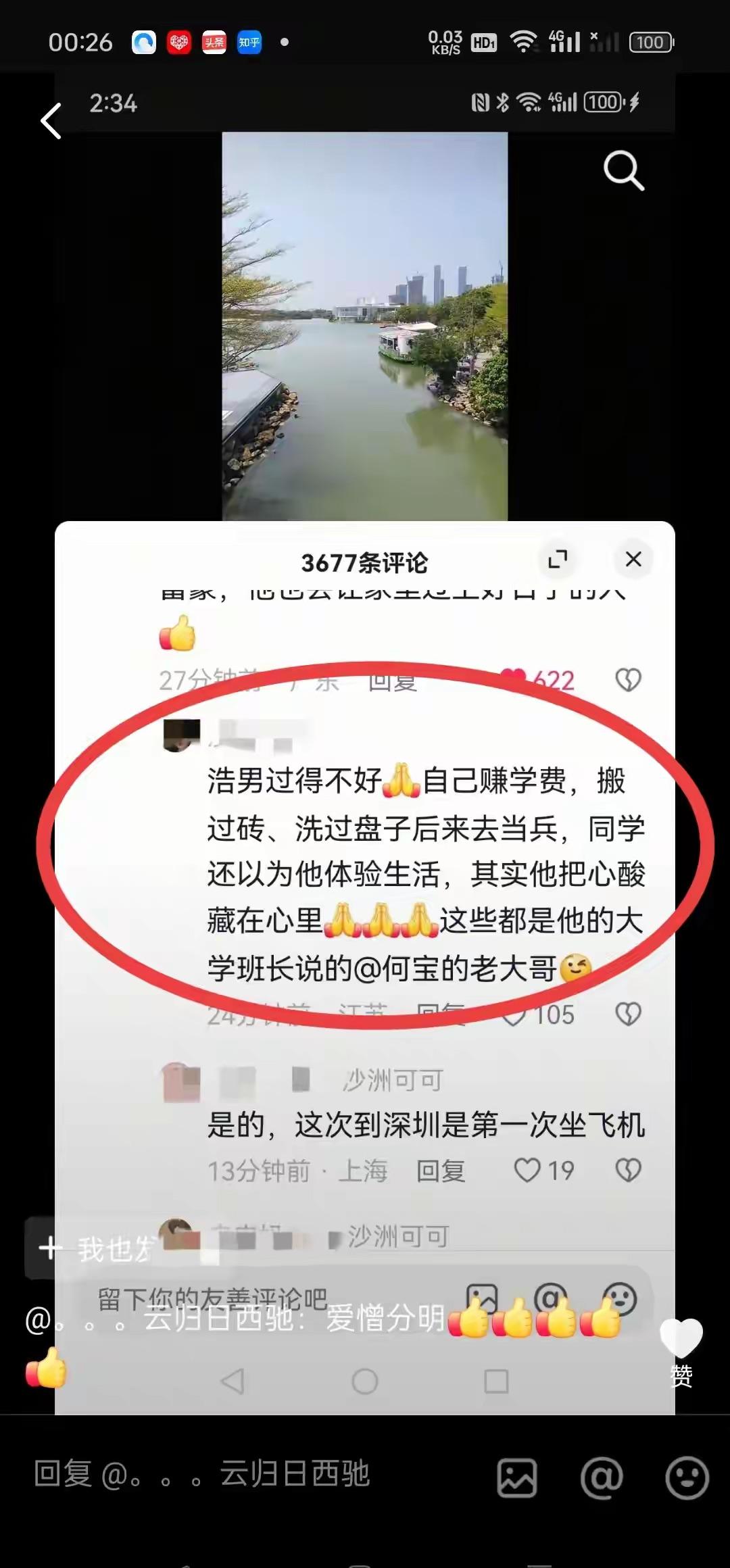

社会学家李敏教授提出的"亲情赤字"理论,在谢家案例中展现得淋漓尽致。谢母24年抑郁症的阴霾,养父母刻意回避的沉默,构成双重情感黑洞。更值得关注的是,中国人民大学2023年研究显示,被拐家庭第二代的心理问题发生率是普通家庭的3.2倍,这种代际创伤正在形成隐秘的社会成本。

当网友质问"难道买家不值得感激"时,我们或许该听听江西"打拐奶奶"张素霞的故事。这位73岁的志愿者28年帮助132个家庭团圆,她总结的"买家四型论"(无知型、合谋型、补偿型、惯犯型)正在成为司法实践的重要参考。数据显示,在2022年宣判的拐卖案件中,67%的买家明知儿童来源非法却依然购买。

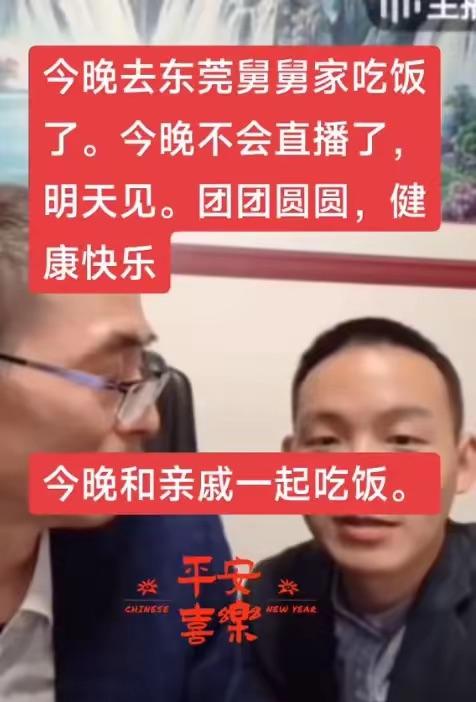

东莞舅舅家的那顿团圆饭,暗含着宗族网络在打拐行动中的特殊作用。广东民间寻亲组织"粤寻"的统计显示,72%的寻亲线索来自原籍地宗亲提供的信息。这种基于血缘地缘的社会支持系统,正在与公安部的"团圆"行动形成互补。在福建泉州,林氏宗亲会甚至建立了自己的DNA分库,已帮助11个家庭团圆。

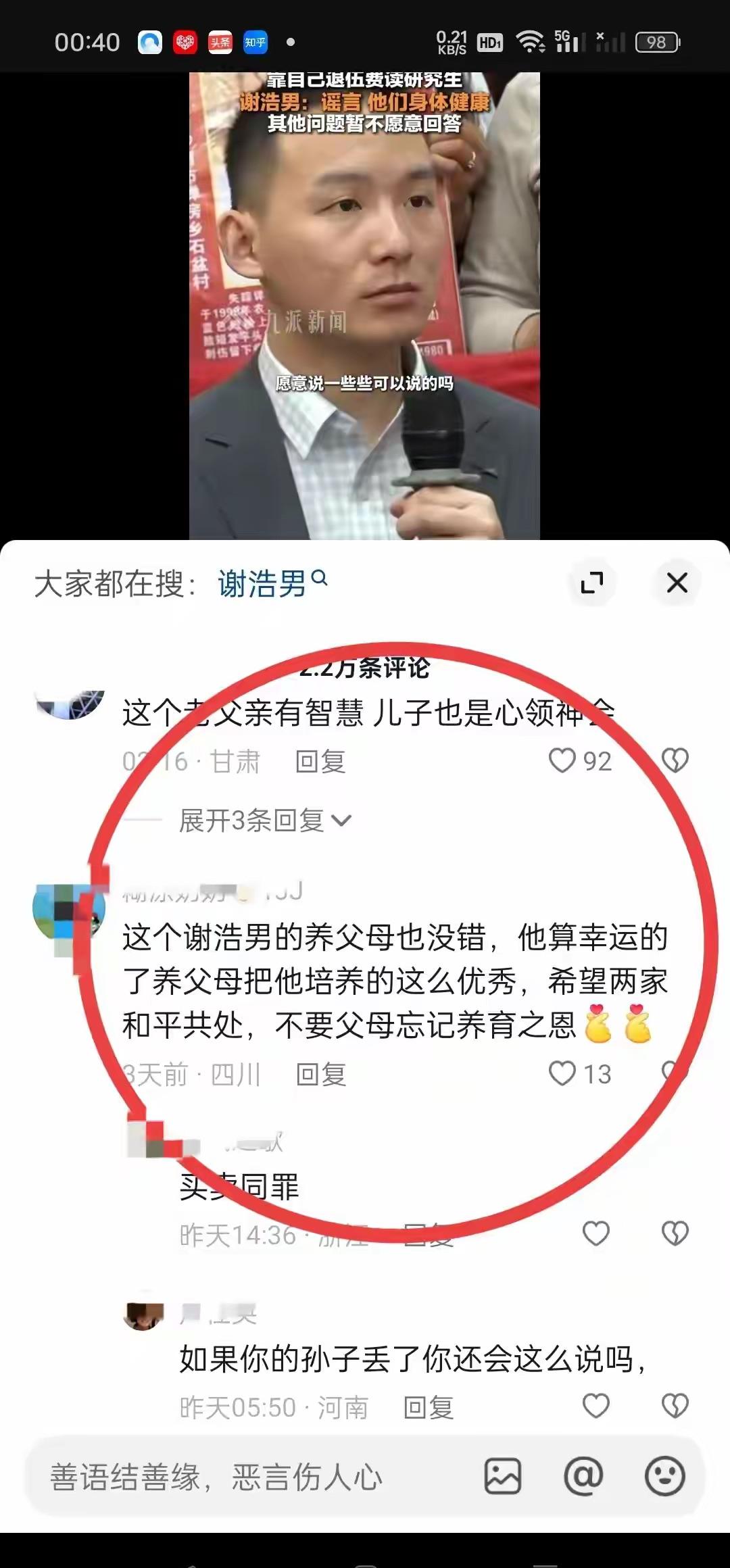

舆论场的撕裂背后,是法律与道德的错位认知。2023年新修订的《民法典》明确"收买被拐儿童罪"不得免除民事责任,但中国社科院调查显示,仍有43%的民众认为养育事实应减轻买家刑责。这种认知鸿沟在谢家案例中具象化为网络骂战,却忽视了谢家户口本上24年未变的那个名字承载的法律意义。

当我们在手机屏幕前争论时,深圳的"寻亲者之家"正尝试建立全国首个被拐家庭心理干预中心。他们的"三阶疗法"(创伤处理、关系重构、社会融入)已帮助300多个家庭重建亲情。这种社会支持体系的完善,或许比道德审判更能治愈时代创伤。

谢家认亲案像面多棱镜,折射出转型期中国的复杂面相。当我们凝视这个案例时,看到的不仅是两个家庭的悲欢,更是整个社会在传统伦理与现代法治间的艰难跋涉。科技的发展让寻亲不再是大海捞针,但如何缝合被撕裂的亲情,仍是需要整个社会回答的命题。

在东莞的某个夜晚,谢浩楠或许会望着星空思考:那个被称作"皓"的新名字,能否照亮两个家庭的未来?这个问题的答案,不仅需要法律利剑的锋芒,更需要社会宽容的温度。当我们下次再看到寻亲新闻时,或许该少些道德审判,多些建设性思考——毕竟,每减少一个谢家的悲剧,就多守护了一份人性的光辉。