在晚清一个宁静的湖南小镇,当战火还未燃起时,谁能想到一个普通的农家少年会因一场突如其来的悲剧,背负起复仇的重担投身湘军,最终却在功成名就前夕猝然离世?

他的故事如同一首未完的悲歌,充满了血与泪的挣扎,也让人不禁好奇:是什么样的力量,驱使他在乱世中奋力前行?又是什么样的命运,让他最终倒在胜利的门槛前?

今天我们将走进这段尘封的历史,去探寻那个名叫李明的年轻人,如何在湘军中书写属于自己的传奇,又如何被无情的命运吞噬。

一、平静生活的破碎湖南的乡间,山水环绕田野连绵,时光仿佛在这里放慢了脚步。李明就出生在这样一个小镇,家境虽不富裕,却有哥哥李阳相伴,日子过得简单而温馨。

哥哥李阳是个开朗的人,总能用他的笑声点亮家中每一个角落。

清晨兄弟俩扛着锄头走向田间,阳光洒在他们汗湿的背上,田野里回荡着他们的谈笑声,傍晚他们并肩走在回家的路上,夕阳将他们的影子拉得老长。

那时候,李明最喜欢听哥哥讲集市上的见闻,尤其是哥哥从集市带回来的几颗糖果,甜在嘴里,更甜在心里。

可这样的日子,在1851年被彻底打破了。

那一年,太平天国运动席卷南方,洪秀全的军队如洪水般涌来,声称要“除暴安良”,却带来了无尽的混乱,李明的小镇没能逃过这场浩劫。

有一天,太平军闯入小镇,喊着口号四处征粮征兵,秩序瞬间崩塌。在一片慌乱中,李阳被卷入冲突,一名太平军士兵挥刀刺向了他。李阳倒下时,鲜血染红了脚下的泥土,脸上还带着未散的惊愕。

当李明赶到时,只来得及抱住哥哥冰冷的身体,泪水模糊了他的视线。那一刻他感到天塌了,曾经的温暖与欢笑,都被仇恨的烈焰吞噬。

如果那天李阳没出门,如果太平军没来,李明会不会还是那个在田间劳作的少年?可历史没有如果。哥哥的死,像一把刀深深刺进李明心里,从此他的生活只剩下一个目标——为哥哥报仇!

这种情感大家应该都能理解,因为很多人都经历过失去至亲的痛,只是李明的选择,比我们大多数人都更决绝。

二、毅然投身湘军

哥哥死后,李明没有沉溺于悲伤太久,他听说湖南的曾国藩正在组建湘军对抗太平军,这消息像一道光,照进了他满是仇恨的内心。

他没多想,收拾了几件衣服,带上哥哥留下的旧柴刀,便踏上了去招募点的路。一路上他脑海里全是哥哥的影子,那熟悉的笑脸仿佛在催促他前行。

招募点人声鼎沸,来自四面八方的年轻人挤在一起,有的是为了生计,有的是为了理想,而李明,只为复仇。

轮到他时,招募官问他为何参军,他直言不讳:

“我哥被太平军杀了,我要报仇。”

那语气里没有一丝犹豫,只有冰冷的坚定。招募官被他的眼神震住,默默在名册上写下“李明”二字。从那天起,他成了湘军的一员。

湘军的生活远比李明想象的艰难,每天凌晨,军号一响,士兵们就得从草席上爬起来,在寒风中跑步、操练,直到汗水浸透衣衫。

训练场上,教官挥着鞭子,谁的动作慢了半拍,鞭子就毫不留情地落下。李明挨过不少鞭子,手臂上青紫的痕迹清晰可见,但他从不吭声,只默默咬紧牙关加倍练习。

他知道只有变强,才能在战场上活下来,才能找到那个杀兄的仇人。

除了体能训练,湘军还有严格的军事课程。曾国藩亲自编写的《爱民歌》在营中传唱,歌词朴实却充满力量:

“三军个个仔细听,行兵先要爱百姓。”

李明不识多少字,却能跟着哼唱,从中感受到一种超越个人恩怨的使命感。他开始明白,湘军不只是为了他一个人的仇恨而战,而是为了更多人的家园。

在营帐里,粗茶淡饭是常态,夜晚的风从帐篷缝隙钻进来,冷得人直哆嗦。可李明从不抱怨,他把所有精力都投入训练,和战友们一起摸爬滚打,渐渐融入这个集体。

每当夜深人静,他会拿出哥哥的旧柴刀,轻轻摩挲,像是与哥哥无声的对话。那一刻的他,心里既有对哥哥的思念,也有对未来的期盼。

三、军中的成长与拼搏

李明在湘军中不是天生的战士,但他有股不服输的劲头。训练时别人跑五圈,他跑十圈;别人练完休息,他还在挥枪刺靶,手上的茧子厚得像层甲。

战友们都说,这家伙像是铁打的,可只有李明自己知道,他不过是怕停下来,怕一停下就忘了哥哥的模样。

第一次上战场,是个晴朗的日子,对手是太平军的一支小部队。田野上喊杀声震耳欲聋,硝烟呛得人睁不开眼。

李明紧握长枪,第一次杀人时,手抖得厉害,可一想到哥哥的血,他就红了眼。

那场仗,他一连刺倒了三个敌人,衣服上溅满血污,战友们看他的眼神都变了。从那天起,他不再是新兵,而是个能独当一面的战士。

后来的一次战斗更让他名声大噪,那是攻打太平军一个据点,敌人占据高地,炮火密集,湘军几次冲锋都折了回去。

李明看着战友倒下,心里像被火烧,他找到长官,主动请缨带敢死队绕后偷袭。

那晚月光昏暗,他们匍匐在草丛里,屏住呼吸靠近敌营。信号一响,李明第一个冲出去,大刀挥得虎虎生风,敌人的防线瞬间乱了,正面部队趁机猛攻,终于拿下据点。胜利后,长官拍着他的肩说:

“李明,你是条汉子!”

他只是低头笑了笑,心里却在想:离报仇,又近了一步。

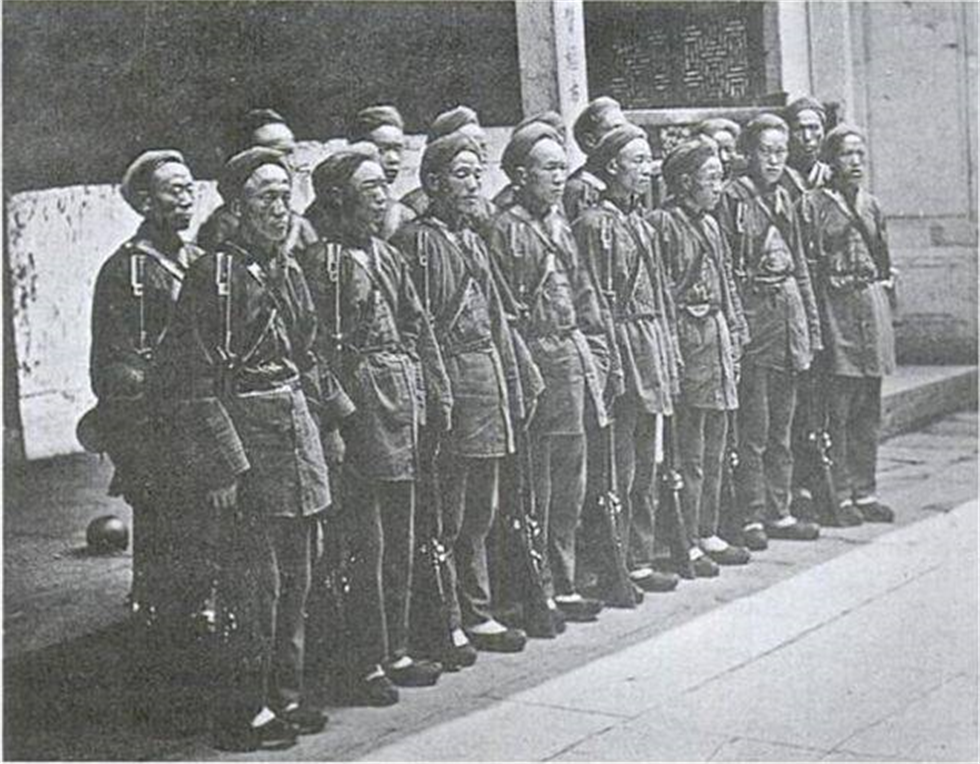

据史料记载,湘军在曾国藩的带领下,纪律严明、战斗力强,多次在与太平军的交锋中获胜(见《曾国藩全集》),而李明这样的普通士兵,正是湘军成功的基石。

每次战斗,他都冲在前面,脑子里只有一个念头:杀光太平军,找到凶手。可战场上,敌人千千万万,他又怎知哪个是真凶?

这种执念,既是他的动力,也成了他的枷锁。

四、即将大功告成

1850年代中期,湘军与太平军的战事进入白热化。

一场关键战役即将来临,战场选在一片开阔的平原,河流蜿蜒其间地形复杂。李明站在队伍前列,望着远处太平军的旗帜,心跳得像擂鼓。

他知道,这场仗若胜了,太平军的势力将被重创,他报仇的机会也将更近。

战斗打响时,天空阴沉风卷着尘土。双方士兵像潮水般冲撞,刀枪碰撞的声音震得耳朵发麻。李明带着小队冲在最前,他挥舞长枪,动作快得像风,敌人在他面前几乎没有还手之力。

血溅到他脸上,他毫不在意,只顾向前杀去,那一刻他仿佛不是人,而是一头复仇的猛兽。

在战斗中,太平军依托工事顽强抵抗,湘军一度陷入苦战。李明冷静观察,发现敌军侧翼防守薄弱。他当机立断,带着小队冒着箭雨冲过去,硬是撕开一道口子。

太平军瞬间阵脚大乱,湘军趁势发起总攻,喊杀声响彻云霄。眼看敌人开始溃逃,李明追在后面,目光扫过每一个身影,试图找到那个模糊的凶手影子。

胜利近在咫尺,他的心跳得更快了。

据《清史稿》记载,湘军在多次战役中以少胜多,靠的就是士兵的勇猛和将领的智慧。李明这样的小人物,正是历史的缩影。

他的冲锋,不只为个人恩怨,也推动了战局的扭转。可他不知道的是,命运的阴影已悄悄逼近。

五、突然离世

胜利的喜悦还没散去,李明却在庆功宴上突然倒下。那一刻喧闹的营地瞬间安静,所有人都愣住了。

根据军医诊断,他因长期劳累和精神紧绷,导致脑出血,如今已是命悬一线。

由于当时的医疗水平有限,李明硬挺了几天后,还是带着未完成的复仇梦,永远闭上了双眼,那一年他才二十多岁。

葬礼上,战友们沉默地站成一排,有人低声啜泣,有人紧握拳头。他们用最高的礼仪送别他,可谁都知道,这份荣誉换不回他的命。

他的故事很快传遍湘军,成了激励后人的“传说”。可我总觉得,这传说里藏着太多遗憾。他拼尽全力,却没等到复仇的那天,他为湘军立下功勋,却没留下只言片语。

回想李明的故事,我不禁感慨命运的无常。他是为了哥哥而战,可这场复仇究竟值不值得?杀了再多敌人,哥哥也回不来,他的仇恨反而成了吞噬自己的毒药。或许他该停下来想想,除了复仇,人生还能有什么。可在那个乱世,谁又能真正停下呢?

李明的死,留下了很多启示:我们是不是也常被执念困住,忘了活着的意义?

他的故事没有结局,却留下了太多思考。大家觉得呢?如果是你,会选择复仇到底,还是放下仇恨,寻找新的路?欢迎在评论区分享你的想法。

参考资料:1、曾国藩. (1992). 《曾国藩全集》。

2、清史编纂委员会. (2002). 《清史稿》. 中华书局。

3、 简又文. (1966). 《太平天国全史》. 香港: 香港大学出版社。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料及历史档案,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。

观点声明:本文内容基于历史资料与公开信息撰写,融入作者的理解与评论,仅为个人观点,不构成历史定论或官方意见。历史解读因视角不同而异,欢迎大家留言交流,提出宝贵意见。