在中国历史上,有这样一位人物,他出身名门才华横溢,辅佐三代帝王,开疆拓土权倾朝野,却在70岁时落得个凄惨无比的下场——被士兵围着撒尿羞辱,家族被灭九族,最终在屈辱与悔恨中走向生命的终点。

他就是北魏宰相崔浩,一个被后人既敬佩又惋惜的历史传奇。他的故事,既是个人才华与命运的交响曲,也是北魏胡汉交融时代权力斗争的缩影。

究竟是什么让他从云端跌落深渊?是天意弄人,还是自取灭亡?让我们走进崔浩的一生,揭开这位一代权臣“作死”的真相。

一、名门才子,崭露头角

崔浩的人生起点堪称是含着金钥匙出生的,公元381年,他降生于东晋太元六年,出身清河崔氏——一个在魏晋南北朝时期赫赫有名的高门士族。

这个家族的辉煌可以追溯到三国时期,他的七世祖崔林曾是曹魏司空,位高权重。到了崔浩父亲崔宏这一代,更是官至北魏吏部尚书,获封白马公,母亲则是范阳卢氏名门的后裔。

通过世代联姻,清河崔氏构建起一张覆盖北方的权力网络,门阀之盛无人能敌。

崔浩自幼聪颖过人,堪称天赋异禀。他对文学情有独钟,经史子集无不涉猎,尤其精通《易经》、阴阳术数和玄象之学。

当时的士族子弟大多以学问标榜身份,但崔浩的才华远超同侪,连饱读诗书的父亲崔宏都对他赞不绝口。20岁那年,他被封为直郎,正式踏入仕途,开始在北魏朝廷崭露头角。

天兴年间(公元398-404年),崔浩担任给事秘书,后转任著作郎。因为书法出众,他常伴随北魏开国皇帝拓跋珪左右,深受赏识。

拓跋珪晚年因长期服用寒食散,性情变得暴戾乖张,动辄杀戮臣下,身边人战战兢兢,避之不及。可崔浩却毫无惧色勤勉尽职,有时甚至彻夜不眠守在岗位上。

拓跋珪得知后大为感动,特赐御粥表彰他的忠诚。这碗粥不仅是赏赐,更是对他才干与品格的肯定。

公元409年,拓跋嗣即位,史称明元帝。崔浩被任命为博士祭酒,赐爵武城子,负责为皇帝讲授经书。明元帝对阴阳术数颇为痴迷,崔浩便以《易经》和《洪范・五行传》为蓝本,深入浅出地为他讲解天人之道。

一次郊外祭祀,崔浩与父亲崔宏同乘轩轺车,风光无限,引得路人艳羡。

那一刻,崔氏父子的荣耀达到了顶点。然而谁也没想到,这只是他人生辉煌的起点,后面还有更大的舞台在等待着他。

二、权倾朝野,功勋卓著

公元423年,拓跋焘即位,史称太武帝,崔浩也迎来了政治生涯的巅峰。太武帝年轻气盛,雄心勃勃,而崔浩则成为他最信赖的谋臣,几乎每一场军国大事背后,都有崔浩的身影。

始光三年(公元426年),太武帝召集群臣商讨讨伐胡夏赫连昌。大臣们大多畏难退缩,认为胡夏地势险要,难以攻克。崔浩却站了出来,他结合天象与形势分析:

“去年荧惑守羽林,呈钩己之状,预示秦地灭亡;今年五星聚东方,正是西伐吉兆。天时地利人和,机不可失!”

太武帝听从建议,亲率轻骑奇袭统万城,大获全胜。

次年太武帝率军再战统万城,遭遇风雨突袭沙尘漫天,宦官赵倪劝退兵,崔浩却力排众议:

“风势可为我所用,敌军前后脱节,正是出击之时!”

太武帝依计反攻,赫连昌溃逃,胡夏从此一蹶不振。

击败胡夏后,太武帝将目光转向北方的柔然。柔然屡次侵扰边境气焰嚣张,但朝臣担心南朝宋趁机北进纷纷反对,连乳母窦太后也在劝阻。唯有崔浩力挺太武帝,他分析道:

“宋自刘裕死后,国力衰弱,无力北犯。而柔然骄横轻敌,正是我军出其不意、攻其无备的好时机。”

太史张渊等人以天象不利劝阻,崔浩当庭驳斥:

“月掩昴星,预示三年内天子大破旄头之国,柔然正是此兆。你们只知天文,不懂人事,当年统万城破,你们可曾预见?”

一番唇枪舌剑,张渊哑口无言,太武帝于是下令北伐,依崔浩之策直捣柔然王庭,柔然主力溃散,从此不再是北魏心腹大患。

太延五年(公元439年),崔浩又建议太武帝出兵北凉。北凉国主沮渠牧犍表面臣服,暗中勾结柔然,意图反叛。崔浩洞悉其国内发生内乱,力主速战速决。太武帝挥师西进,迅速攻克姑臧,北凉灭亡,北魏自此打通西域商道,影响力远达中亚。

在这一系列战争中,崔浩以卓越的战略眼光和精准的判断,助太武帝南征北战统一北方。

他不仅在军事上建功,还参与制定礼仪、撰写诏书、管理军国档案,累拜司徒封东郡公,权势如日中天。

然而辉煌的背后,暗流早已涌动,他的改革触动了太多人的利益,埋下了祸根。

三、改革与灭佛,树敌无数

崔浩的野心不仅限于军事,他还想通过改革重塑北魏的政治格局。

公元424年,他推出《北魏官员绩效考核条例》,规定牧场、奴隶等世袭资产不再自动继承,而是根据官员的能力和政绩重新分配。这一政策如同一记重拳,直击鲜卑贵族的命门。

八大姓族长们坐不住了,他们冲进皇宫向太武帝哭诉:

“祖上拼死拼活打江山,如今却要考核我们?”

崔浩冷眼旁观,淡淡地说:

“不考《论语》的,就去马厩铲粪!”

他的强硬态度让贵族们咬牙切齿,从此视他为眼中钉。

这场改革是汉化与鲜卑特权的一次正面交锋。崔浩深受儒家思想熏陶,主张任人唯贤,希望北魏摆脱游牧部落的粗放管理,走向中原王朝的中央集权。

可鲜卑贵族却只想躺在祖辈的功劳簿上享福,双方矛盾不可调和。改革虽然在短期内提升了行政效率,却也让崔浩与贵族彻底撕破脸。

更大的危机来自宗教,崔浩是虔诚的道教徒,受天师寇谦之影响极深,他认为佛教的盛行侵蚀了国家根基。

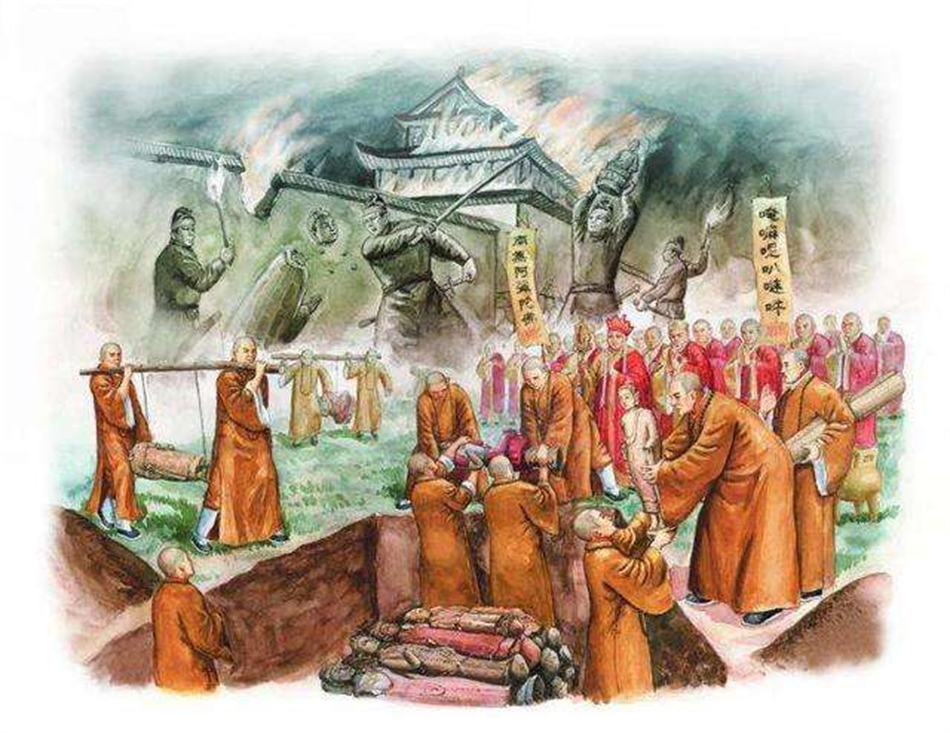

公元445年,卢水胡人盖吴起兵反叛,太武帝率军镇压,在长安一寺院内发现了兵器、女人和贪腐账本,太武帝震怒,下令处死僧人,崔浩趁机火上浇油,力劝灭佛。

于是太武帝下诏全国拆寺毁像,强制僧人还俗,对于不服从的僧侣一律坑杀,崔浩甚至亲自抡锤砸佛像,怒斥道:

“这帮秃驴囤兵器,想造反!”

此举彻底得罪了佛教势力,连信佛的太子拓跋晃也与他反目。

灭佛运动如狂风骤雨席卷全国,寺庙被毁僧人被杀,社会动荡不安。佛教信徒将崔浩视为仇敌,鲜卑贵族趁机煽风点火:

“崔浩连佛祖都敢砸,下一步就敢烧皇宫!”

崔浩的处境岌岌可危,但他并未察觉,自己正一步步走向深渊。

四、国史刻碑,引火烧身

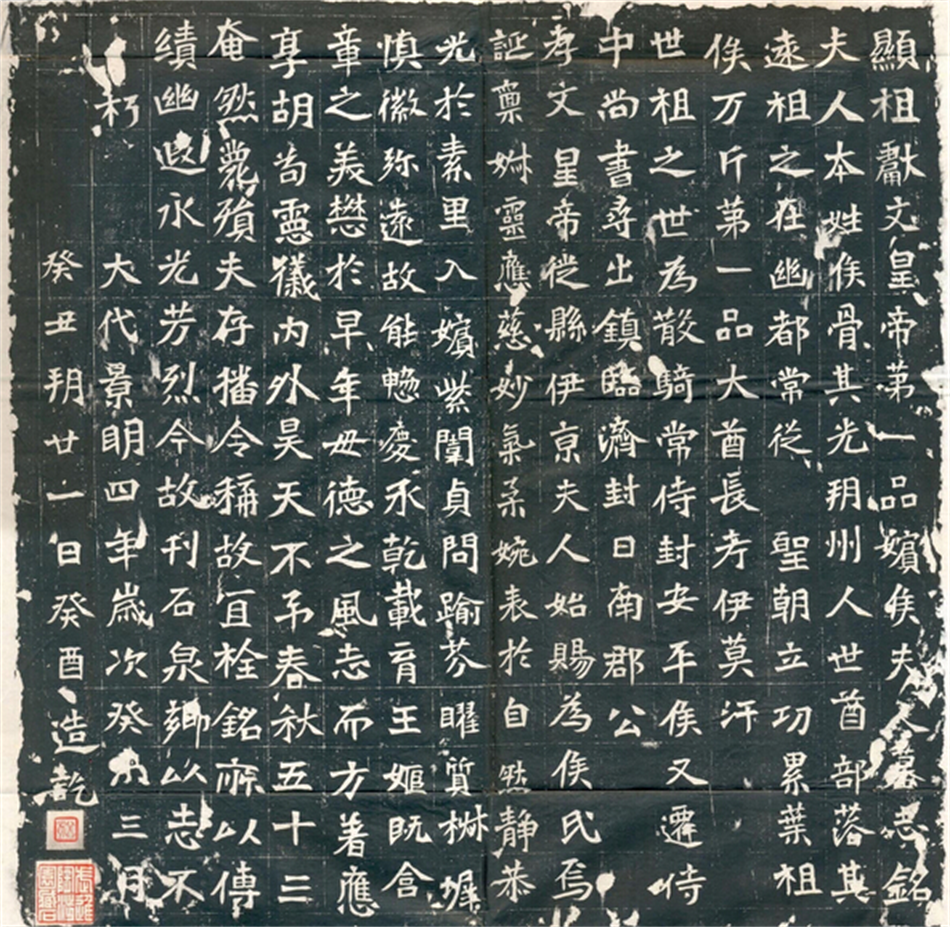

太延五年,太武帝命崔浩修撰北魏国史,要求“务从实录”。崔浩耗费十年心血,与高允等人搜集资料,秉笔直书,将拓跋氏早期的屈辱历史——臣服匈奴、部落混战、收继婚陋习等一一记录。

然而他万万没想到,这份真实会成为他的催命符。

史官闵湛、郗标为讨好崔浩,建议将国史刻在石碑上,立于平城郊外大道旁。崔浩虚荣心作祟,竟同意了这一馊主意。

于是,一座耗资三百万人工的碑林拔地而起,拓跋氏的隐私暴露无遗。鲜卑贵族看到后暴跳如雷,觉得颜面尽失,纷纷向太武帝告状,指责崔浩“暴扬国恶”,太武帝也震怒了,下令将崔浩下狱。

崔浩被押入牢房,这里阴冷潮湿臭气熏天。曾经风光无限的宰相,如今蜷缩在角落,满心绝望。很快他被定罪死刑,家族及姻亲被灭九族。

行刑当天,鲜卑族士兵将他拖到刑场,轮流朝他身上撒尿,尿液顺着花白的胡须滴落,他痛苦嘶喊却无人怜悯,70岁的崔浩,就这样在屈辱中结束了生命。

这场悲剧背后,其实藏着更深的阴谋,闵湛和郗标实为鲜卑贵族安插的卧底,他们故意怂恿崔浩刻碑,以此借刀杀人。崔浩太过自信,没能看穿陷阱,最终自掘坟墓。

五、写在最后

崔浩的一生,是才华与悲剧的交织。他辅佐太武帝统一北方功勋卓著,他推行改革,试图将北魏带向新高度。

然而他的汉化理念、灭佛之举和国史风波,触怒了鲜卑贵族、佛教势力和皇室威严,可以说他的举动得罪了国内的所有人,最终酿成灭顶之灾。

他的死,既是个人性格的悲剧:过于刚直、不懂妥协,也是北魏胡汉冲突的缩影。

回望崔浩,我既敬佩他的才智与胆识,又为他的结局唏嘘不已,他曾预言“拓跋氏三代后必汉化”,48年后,孝文帝迁都洛阳推行汉制,他的远见得以实现。

可惜的是,他自己却成了这场变革的祭品,历史无情,权力更无情,在那个胡汉交织的乱世,崔浩的悲剧或许早已注定。

如果崔浩泉下有知,是否会后悔当初的锋芒毕露?他用生命告诉我们,在权力的游戏里,光有才华远远不够,还需学会审时度势收敛锋芒。

大家怎么看崔浩的故事?他到底是“作死”还是被时代所害?欢迎在评论区留下你的看法,与我一起探讨这段尘封的历史。

参考资料:1. 《魏书・崔浩传》 作者:魏收

2. 《北魏政治与胡汉融合研究》 作者:李凭 发表时间:2005年

3. 《北朝佛教兴衰考》 作者:张弓 发表时间:1998年