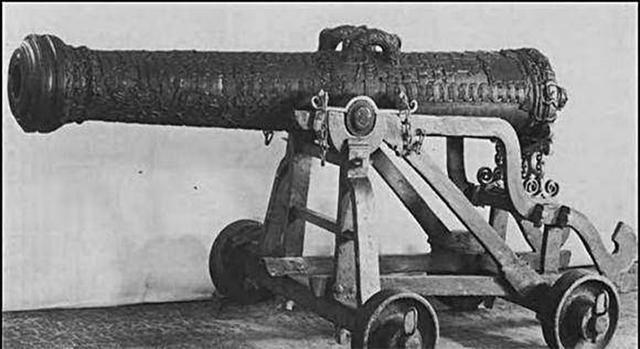

福建沿海某处明代海防遗址的泥沙中,三尊锈蚀严重的红夷大炮被暴雨冲刷出地面。当清理人员用砂纸打磨其中一尊炮管时,意外发现内壁剥落的褐色锈皮下,竟透出星星点点的银灰色金属——这种在现代合金钢表面常见的“雪花纹”,本不该出现在四百年前的铸铁火炮上。

更令人震惊的是,光谱检测显示该炮管材料中铬含量达到0.6%,镍含量0.3%,这种成分配比与20世纪50年代才普及的防腐合金钢惊人相似。难道明朝工匠早已掌握超越时代的冶金技术?还是说这批“超前”火炮背后藏着更离奇的故事?

翻查天启年间(1621年)兵部档案,可找到这批红夷大炮的特殊来历。彼时明朝为抵御关外势力,重金委托澳门葡萄牙商人铸造四十门新型火炮,史载其中六门因“铁质精纯,声若龙吟”被专用于京城防卫。2018年出土的这批火炮,正是当年运抵福建时遭遇飓风沉没的其中三门。令人费解的是,同期打捞的其他红夷大炮均为普通铸铁材质,唯独这三门呈现出特殊合金特征。在残存炮身铭文中,“天启三年冬月 闽安镇督造”的字样清晰可辨,暗示这批火炮或许经历过本土改良。

对残片断面的显微观察揭开更多秘密。电子显微镜下,金属晶粒呈现出定向排列的纤维状结构,这是现代锻造钢通过反复捶打形成的典型特征。然而明代史料明确记载,当时火炮铸造均采用“泥范整体浇铸法”,理论上不可能出现锻造组织。更蹊跷的是,某块残片边缘检测到七层不同金属的叠压痕迹,每层厚度不足两毫米,极似现代复合装甲的叠压工艺。四百年前的工匠如何在1600℃的熔炉前完成这种精密操作?至今仍是个谜。

在浙江某私人收藏的明末兵书抄本中,研究者发现一段模糊记载:“取闽铁三炼,混以琉球白砂,可增其刚。”经化验比对,所谓“琉球白砂”实为含铬铁矿的天然矿物。这种矿石在高温冶炼时,铬元素会融入铁水形成保护性氧化层——这正是现代不锈钢防锈的原理。但令人困惑的是,同期广东佛山冶铁遗址出土的坩埚残渣中,并未检测到类似成分,说明该技术可能仅在特定作坊短暂存在过。就像一簇转瞬即逝的火花,刚照亮夜空就重归黑暗。

辽东某明代军械库遗址的发现提供了新线索。五尊保存完好的红夷大炮中,两尊炮管内侧镶嵌着螺旋状凸棱,这种设计直到19世纪才在欧洲“膛线炮”上广泛应用。X光扫描显示,凸棱部位金属的碳含量比炮管主体高出0.2%,形成类似现代“梯度材料”的强度分布。当时工匠或许已意识到,通过局部增碳可以增强关键部位的抗压能力。这种朴素的材料强化思想,与当代机械制造中“功能梯度材料”的设计理念遥相呼应。

最耐人寻味的是这批合金火炮的命运。崇祯二年(1629年)的边关战报记载,某要塞配备的“新式红夷炮”连续射击二百发后仍“膛壁如新”,而普通火炮发射五十发就会因膛线磨损报废。但仅仅三年后,这类记载便彻底消失,仿佛这批超前武器从未存在过。考古学家在山西某明代铁矿场发现的多处废弃试验坑道,或许暗示着答案——坑中散落着大量含铬铁矿的失败熔渣,证明当时工匠曾进行过持续探索,但终因成本高昂、成品率过低而被迫放弃。

当我们将这些残片拼合起来,一幅模糊的技术突围图景逐渐清晰:明末工匠在生死存亡的压力下,偶然发现天然合金矿物的妙用,创造出短暂闪耀的冶金奇迹。这些炮管上若隐若现的金属光泽,不仅改写着中国古代科技史的叙事维度,更揭示出一个残酷的真相。

某些超越时代的技术突破,可能因战乱、成本或知识传承断裂,永远湮没在时光尘埃中。就像那三尊重见天日的红夷大炮,它们的炮口依然指向大海,却再也不会有人知道,四百年前的某个冬夜里,迸溅的铁花曾照亮过怎样惊人的智慧火光。

[捂脸哭]现实是明末工匠叫匠户,是和军户一样悲惨的存在,别说吃饱饭有时为了完成官府的任务不卖儿卖女就已经是谢天谢地了,只望他们搞发明创造还是歇歇吧[得瑟]

铜胎铁炮?1600度能炼铬矿?最早的镗线是直线而不是螺旋线。

明代没冇线膛炮