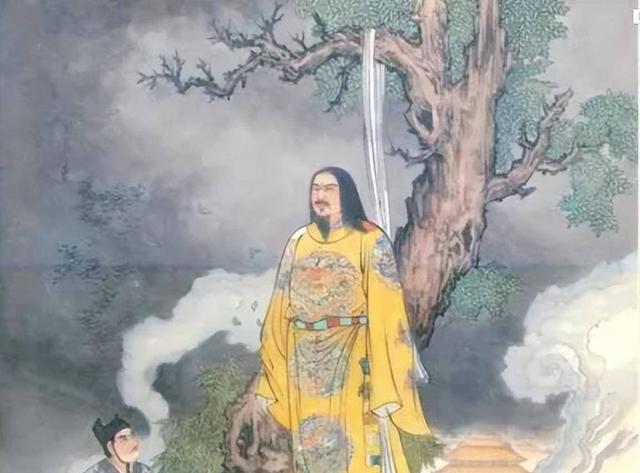

1644年初,李自成在西安自立为帝,创立了大顺王朝。他迅速封赏了一批功臣,并着手建立完整的政权体系。李自成将原有的内阁改名为天佑殿,同时设立了一系列重要官职,包括大学士、平章军事,以及尚书、侍郎和节度使等职位,逐步完善了新的朝廷架构。

李自成登基后,迅速展开大规模军事行动。三月初一,他的军队攻下宁武关,但付出了将近7万士兵的惨重代价。面对巨大损失,李自成下令对宁武关进行屠城。随后,他的军队继续推进,先后占领了居庸关和昌平。在短短11天内,李自成的部队又成功拿下宣府,展现了强大的进攻势头。

面对危机,崇祯皇帝手足无措,立即下令让吴三桂和王永吉带兵进京护驾。然而,由于吴三桂拖延未到,局势迅速恶化,李自成的起义军趁机攻入北京城,明朝大势已去。

传闻李自成在攻入北京前,曾派人向崇祯皇帝提出谈判。李自成开出的条件是:

李自成的势力庞大,有人提议将西北部分地区划分给他,并给予百万军费,让其退守河南。李自成接受封赏后,表示愿意协助朝廷平定内乱,并派精兵支援讨伐辽王。然而,他拒绝接受朝廷的直接命令,也不愿意进京朝见。

李自成向崇祯皇帝提出条件,表示愿意接受藩王封号,前提是崇祯将西北地区划归其管辖。作为回报,李自成承诺协助朝廷抵御辽东的大清势力。这一提议体现了李自成希望通过妥协获得实际利益,同时为明朝分担边防压力的意图。双方若能达成协议,将对当时的政治格局产生重大影响。

崇祯帝坚决拒绝妥协,不愿苟且偏安,宁可牺牲也不屈服,导致双方和谈破裂。

谈判破裂后,李自成下令用红衣大炮轰击紫禁城。颇具讽刺意味的是,崇祯皇帝最信任的宦官曹化淳竟率先打开城门迎接李自成;随后,宦官王相尧等人也纷纷放弃守城职责,主动为李自成敞开城门。

李自成兵不血刃地拿下了北京城,明朝的崇祯帝彻底成了光杆司令,最后在煤山自缢身亡。这一仗,闯王几乎没费什么劲就取得了胜利,而崇祯却落得个孤家寡人的下场,最终选择了自我了断。整个过程简单直接,没有复杂的战斗,也没有太多的波折,就这么自然而然地发生了。

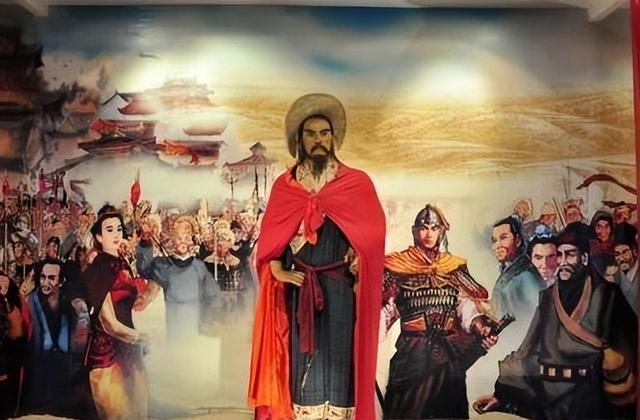

跟随李自成,衣食无忧,他来了,税收全免。这首民谣在明末清初广泛流传,反映了百姓对李自成的拥戴。李自成提出"均田免赋"政策,深得民心。他率领农民军,所到之处,百姓争相投奔。这一口号不仅道出了民众的心声,也体现了李自成对农民的承诺。他的军队纪律严明,与百姓秋毫无犯,这与当时腐败的明政府形成鲜明对比。李自成的政策主张,让百姓看到了希望,他们相信在李自成的领导下,能够摆脱沉重的赋税负担,过上安稳的生活。这一口号成为农民起义的重要精神支柱,推动了起义军的发展壮大。

李自成带领军队,像一位传奇人物般在民众的欢呼声中推翻了明朝,成功占领了紫禁城。按照常理,他应该成为众人拥护的皇帝。然而,仅仅过了42天,他就被迫离开京城,从此一蹶不振,再也没能重振旗鼓。

他在京城待了42天,这段时间的所作所为彻底暴露了他的本性。表面上看,他似乎有些作为,但实际上,他的行为完全背离了英雄的标准,反而更像是一个恶魔。通过观察他在这段时间里的种种举动,我们不难发现,他的动机和手段都充满了恶意和破坏性。可以说,这42天的表现足以证明他并非人们想象中的英雄,而是一个地地道道的恶徒。

【李自成的发家史】

1606年,李自成在陕西米脂的李继迁村出生。当地村民一直流传着一种说法,认为他们村的人都是西夏开国皇帝李继迁的后裔,因此这个村子才被命名为李继迁村。

据传李自成降生时,其父梦见一位身着黄袍者步入窑洞,因此为他取小名“黄娃子”。童年时期,由于连年饥荒,家境贫寒,李自成曾一度在寺院出家为僧。

李自成年少时父母相继去世,为了谋生,他21岁在银川驿站当了一名驿卒。由于无法偿还文举人的债务,他遭受了严酷的拷打。与此同时,他的妻子韩金儿行为不检,与他人有染。愤怒之下,李自成杀死了文举人和韩金儿,随后逃往甘肃参军。

李自成自幼酷爱习武,擅长使用兵器,在战场上表现异常英勇,因此迅速晋升为把总。

然而,由于朝廷无法支付军饷,李自成与参将发生了激烈冲突。性格刚烈的李自成一时冲动,不仅干掉了参将,连当地县令也没能幸免。

李自成因杀害朝廷官员,无法继续领取明朝的俸禄。于是他前往山西,投奔其舅父高迎祥,高迎祥当时被称为“闯王”。

李自成其实并不是最早的闯王,真正开创这一名号的是他的舅舅高迎祥。

高迎祥十分器重自己的外甥李自成,由于这种信任和重用,李自成在军中赢得了“闯将”的称号。

明朝政府对高迎祥领导的起义军深感忧虑,尤其是李自成加入后,起义军实力大增。明朝多次派遣精锐部队进行镇压。然而,李自成不仅勇猛善战,而且智慧过人,使得明朝的围剿行动屡屡受挫。

洪承畴上任五省总督后,奉命围剿李自成等农民军,给农民军造成重大伤亡。李自成面对强敌,被迫改变战术,采取分兵策略。他率军南下,成功攻占了凤阳。

熟悉明史的人都知道,凤阳在朱元璋发迹过程中具有特殊意义,被称为"龙兴之地"。然而,这座具有象征意义的城市被农民起义军攻陷,对明朝统治集团造成了严重的心理冲击。这一事件不仅动摇了朝廷的威信,也暴露出明末统治的深层次危机。

高迎祥遇害后,李自成接过了闯王的头衔。随后,他在甘肃、陕西和四川等地与明朝军队展开了持续的对抗。

数年后,明朝军队与后金(即后来的清朝)在山海关一带展开激战。趁此机会,李自成率军进攻河南。当时正值自然灾害频发,大量灾民纷纷投奔李自成的起义军,使得他的兵力迅速扩张,军心也异常振奋。

攻下洛阳后,农民起义军抓住了福王朱常洵并处决了他。朱常洵是万历帝的宠儿,备受皇帝恩宠,赏赐丰厚。缴获了福王的巨额财富后,农民军士气高涨,李自成因此萌生了推翻明朝、取而代之的念头。

此时的明朝已经岌岌可危。尽管崇祯皇帝紧急召集各地军队来对抗李自成,但多数明朝将领要么一交手就败退,要么干脆打开城门迎接李自成。因此,李自成几乎没有遇到什么有力的抵抗,最终导致了开篇所描述的局面。

李自成攻入了北京。他带领的起义军迅速控制了京城,结束了明朝的统治。这一事件标志着明朝的终结和新的政权更迭。李自成的胜利不仅改变了北京的政治格局,也为后续的历史发展奠定了基础。

明朝的最后一位皇帝崇祯在煤山选择了自缢结束自己的生命。这一事件标志着明朝的终结,也成为了中国历史上一个重要的转折点。崇祯皇帝在位期间,面对内忧外患,最终无法挽回明朝的颓势,选择了这样的结局。他的死不仅是个人的悲剧,也反映了当时整个王朝的困境和无奈。

李自成的背景与明太祖朱元璋颇为相似,两人都具备胆识和谋略。然而,李自成在性格上有一个明显的短板:他性情急躁,常常难以控制情绪,容易冲动行事。这一性格缺陷或许解释了他为何能够成功动员百万农民起义军,却无法稳固地掌控天下的原因。

【入京42天李自成都干了什么?】

关于李自成领导的农民军为何最终失败,存在多种解释:

一种观点认为,农民军存在明显的不足。他们缺乏系统的组织和战略规划,导致行动上常常显得混乱无序。此外,农民军的成员大多来自农村,缺乏专业的军事训练和战斗经验,这使得他们在面对正规军时往往处于劣势。另外,农民军的领导层也往往缺乏统一指挥,内部矛盾频发,进一步削弱了整体的战斗力。这些局限性最终影响了他们在历史上的表现和成就。

李自成在攻下北京后,心态迅速转变,变得自大且放纵,误以为天下已定,开始沉迷于享乐,导致其政权迅速崩溃。此外,由于他出身农民,缺乏军事管理的经验,尽管手下兵员众多,但军纪松弛,战斗力急剧下滑,面对纪律严明、训练有素的清军骑兵,自然难以抗衡。

另一种观点认为,失败的原因在于战略上的错误。这种看法强调,决策者在制定计划时没有充分考虑各种可能性,导致执行过程中出现了无法预料的困难。具体来说,战略规划可能过于理想化,忽视了现实中的复杂因素,从而在关键时刻无法有效应对。此外,资源分配的不合理也是导致战略失误的一个重要因素。由于资源未能集中用于最关键的任务,整体执行效率大打折扣。因此,这种观点认为,战略层面的决策失误是导致最终失败的根本原因。

李自成的失败主要源于低估了清朝的威胁。假如没有满清八旗军的强力介入,以他的实力对抗吴三桂、张献忠和南明势力或许还能应付。然而,当满清的精锐骑兵加入战局后,李自成便难以招架,最终导致了失败。

第三种观点认为,李自成的失败与鼠疫有关。当时,鼠疫在北方地区大规模爆发,导致人口锐减,社会秩序混乱。李自成的军队在进入北京后,也未能幸免,许多士兵感染了鼠疫,战斗力大幅下降。同时,鼠疫的蔓延使得民众生活困苦,社会动荡加剧,李自成难以有效控制局面。最终,这一疫病成为他迅速败亡的重要因素之一。

许多人认为李自成的失败主要归因于他进入北京后遭遇的大规模鼠疫。这种疾病不仅致死率高,而且传播迅速,感染者往往在几天内就会死亡。据历史资料显示,李自成在三月进入北京时,城内已经爆发了严重的鼠疫,他的军队也因此未能幸免。随着大量士兵被感染,李自成领导的农民军战斗力急剧下降,这直接影响了他们的军事行动和最终的失败。

满清军队在对抗鼠疫时能保持战斗力,主要原因是传播鼠疫的跳蚤对马的气味非常排斥,因此满清骑兵并未受到疫情波及。尽管李自成军事才能出众,但在这种情况下也只能无奈地感叹命运不济。

这些因素无疑对李自成农民军的失败起到了作用,但在我看来,这些并非最关键的原因。通过分析李自成在京城42天的所作所为,我们就能看出,他更适合担任农民军领袖,而非一国之君,他的失败早已注定。

李自成攻占北京后,本应论功行赏,分封将领,但连年征战耗尽了他的财力。为了筹集资金,他下令彻底搜查紫禁城,最终只在国库中发现了17万两黄金和13万两白银。这点钱财远远不足以满足庞大的赏赐需求,李自成的财政困境显而易见。

李自成早就了解崇祯皇帝吝啬成性,但没想到会如此严重。面对朝廷财政紧张的局面,李自成感到十分焦虑:没有足够的资金,接下来该怎么办?

此时,刘宗敏向李自成提出了一个建议:既然皇宫里没钱,肯定是有人偷了。接下来应该查清楚“宫里丢的钱”到底流向了哪里。

李自成认为这个策略可行,随即下令实施“追赃”行动。

率先交出赃款的是大太监曹化淳,他上缴了五万两白银。尽管这笔钱对李自成来说算不上巨款,但依然让他感到满意。

李自成刚刚任命牛金星为宰相,牛金星立即发布了一份公告。

明朝的官员们,第二天都得去朝廷报到。他们得先准备身份证明,穿着便服,到官府登记。想回老家的,随他们去;愿意继续当官的,根据能力安排职位。要是有人敢不露面,那就犯了大罪,得处死。谁要是藏匿这些人,也得跟着受罚。

牛金星发布的这份通告对明朝旧臣表现出了一定程度的礼遇。对于愿意加入新朝的李自成,将依据个人能力安排相应职位;而选择返回故乡的官员,也给予允许。

但现实情况如何?

第二天,朝廷的大臣们进宫去拜见刚刚登基的李自成,结果他却摆出一副高高在上的样子。天刚亮,这些官员们就已经在宫门外候着了,一个个规规矩矩地坐在地上,等着李自成传唤他们进去。

然而,当承天门终于开启时,李自成并未等到牛金星完成点名,便与刘宗敏一同匆匆离去。值得一提的是,刘宗敏此前已劫走了吴三桂的宠妾陈圆圆。

没过多久,李自成做出决定,下令将所有等待他重新启用的明朝旧臣全部抓捕,随后押送至刘宗敏的府邸,等候进一步处置。

那么,刘宗敏具体采取了哪些行动?

不问缘由,直接要求这些明朝的旧臣根据他们的官位高低缴纳银两。

一品官员的年俸禄高达一万两白银。这一数额在当时的社会中显得极为丰厚,反映出其在朝廷中的显赫地位和重要职责。如此高额的俸禄不仅用于维持官员及其家族的日常生活,还用于应对各种公务开销和社交应酬。这一制度的设立,旨在确保高级官员能够全心投入政务,不受经济困扰,从而更好地服务于国家和皇帝。同时,这也体现了朝廷对高级官员的重视和信任,通过经济手段激励他们恪尽职守,维护国家的稳定与繁荣。

各级别依次降低。

有钱就能马上离开,没钱就得像囚犯一样被关着。

北京城瞬间陷入人间地狱。许多明朝旧臣无力支付赎金,因此遭受了极端酷刑。连续多日,无论是皇室成员如李国帧,还是高官如魏藻德,甚至连翰林院的穷书生们,都因无力筹钱,惨遭刘宗敏的残忍折磨,最终丧命。

李自成的起义军攻入北京后,不仅那些高高在上的官员遭了殃,普通老百姓、商人、有钱人家也都没能幸免。起义军到处抢掠,有钱人一下子变得一贫如洗,穷苦百姓更是连基本的生活用品都没了。很快,京城里到处都是饿肚子的百姓,日子过得苦不堪言。

历史记录显示,李自成攻占京城后,共收缴了七千万两白银。其中,商人和官员贡献了百分之二十,而贵族、皇室成员和太监则承担了百分之三十的份额。

7000万两白银到底值多少钱?

明末崇祯帝以节俭著称,在位期间十年间全国税收总额仅为2000万两白银。然而,李自成攻占北京后,短短42天内就搜刮了高达7000万两的财富。这一鲜明对比凸显了当时社会财富分配的不均与朝廷财政的困境。

李自成最初以"闯王来了不纳粮"的口号赢得民心,但随着时间的推移,他的真实面目逐渐显现。他的所作所为最终引发了民众的强烈不满,导致了一个众叛亲离的结局。这一转变不仅揭示了他本性的另一面,也印证了历史对他的评价。

李自成之所以能够顺利进入紫禁城,几乎没遇到什么阻力,主要原因在于他得到了民众的广泛支持。他的核心团队中,牛金星和李岩负责出谋划策,刘宗敏等将领则负责军事行动。虽然他的谋士和将领数量比不上朱元璋时期的阵容,但李自成在进京之前口碑较好,具备“天时地利人和”的优势,因此能够轻松攻入紫禁城。

进入紫禁城之后?

李自成背弃了先前"免除赋税"的承诺,不仅开始迫害明朝的旧官员,还对其曾经拥戴他的平民百姓采取高压手段。他通过多种方式搜刮民脂民膏,使北京城迅速陷入混乱与苦难之中。曾经的起义领袖如今成为了残暴的统治者,整个城市笼罩在恐惧与绝望之中。李自成的行为完全背离了当初起义的初衷,从民众的救星转变为压迫者,导致社会秩序彻底崩溃。

李自成抢来的7000万两银子,都被他铸成了中间带方孔的银块,这样搬运起来更容易。从这事就能看出,他压根没想在紫禁城久待。

【结语】

俗话说,“水能载舟亦能覆舟”。李自成最初能够吸引那些因明朝重税而苦不堪言的百姓,成功推翻了大明王朝。然而,当他逐渐失去民心,特别是地主阶级的支持后,他就像那艘被洪水吞噬的船,最终走向了失败。这个道理告诉我们,民心向背直接关系到政权的兴衰。

吴三桂的倒戈常被归因于“为红颜而怒”,即他因个人情感背叛明朝,转而与大清结盟,共同对抗李自成。

吴三桂选择归顺清朝,很大程度上是因为李自成进京后的残暴行径。吴三桂并非不明事理,他不可能甘心为这样一个冷酷无情的暴君效力。李自成的所作所为让吴三桂看清了形势,最终决定投靠清朝,以寻求更好的出路。

吴三桂最初确实投靠了李自成,但事情很快发生了变化。当他听说父亲吴襄被李自成的人抓起来严刑拷打,自己心爱的女人陈圆圆也被刘宗敏强行带走后,吴三桂立刻改变了立场,决定与李自成彻底翻脸。这些事件让吴三桂对李自成彻底失去了信任,促使他最终选择了另一条路。

在李自成面临吴三桂和刘宗敏的选择时,他毫不犹豫地偏向了自己的亲信刘宗敏。这一决定直接导致吴三桂转而投靠多尔衮。随着吴三桂与多尔衮结盟,李自成在实力对比上明显处于下风,难以抗衡两人的联合力量。

李自成的部队主要由临时拼凑的士兵组成,军纪涣散,缺乏系统训练;相比之下,吴三桂和多尔衮的军队则是由经过严格训练、实战经验丰富的精锐组成。

夺取政权依靠的是军事才能,英勇善战或许能取得短暂的胜利,但要想稳固统治,就必须依赖文治。然而,李自成身边缺乏真正能协助他治理国家的贤才。他倚重的两位谋士,牛金星和李岩,一个最终被抛弃,另一个则是气量狭窄的庸人。

熟悉朱棣历史的人都知道,他在靖难之役获胜后,并没有对建文帝时期的旧臣大开杀戒。相反,他采取了怀柔政策,尽量让这些官员继续为他效力。特别是在徐皇后的建议下,朱棣还重用了不少建文帝留下的臣子。

那么,李自成的情况又是怎样的?

清朝统治者对待明朝旧臣的方式显得极为短视。他们不仅没有给予这些前朝官员应有的礼遇,反而施以严刑。这种做法暴露了统治者的目光短浅,只顾眼前的小利,却忽视了稳定政权的重要基础。事实上,若想真正坐稳皇位,这些经验丰富的朝臣本应成为治理国家的宝贵资源,而非打压对象。这种处理方式无疑是一种战略失误,不利于新王朝的长治久安。

总结来说,领导者要想让团队持续壮大,关键在于几个方面:首先,要善于识别人才并合理使用;其次,要学会建立和维护合作关系;再次,必须对自己有高标准,不能松懈;最后,还要具备前瞻性思维,考虑问题要着眼未来。这些要素缺一不可,共同构成了团队长期发展的基础。

李自成缺乏必要的素质和能力,因此他的失败是不可避免的。他既没有卓越的军事才能,也没有出色的政治手腕,更缺乏深远的战略眼光。这些关键因素的缺失,使得他无法在复杂的局势中站稳脚跟。没有足够的智慧应对内忧外患,没有强大的力量巩固政权,最终导致了他的覆灭。可以说,李自成的失败是多重因素共同作用的结果,而这些因素在他身上都找不到。他的局限性决定了他无法扭转败局,失败早已是板上钉钉的事。