大家知道吗,在咱们中国长达五千年历史的早期阶段,诞生了我国首个奴隶制王朝呢,这个王朝就是夏朝,它是由大禹建立起来的哦。夏朝存在的时间可不短,前后历经了四百七十多年呢。在这期间,一共出现过十七位皇帝。而夏朝的最后一位皇帝是桀,这个夏桀呢,是个出了名的暴君。

在古代,存在着夏朝的统治。当时,有一位居住在商地的人叫汤,他对夏朝的统治心怀不满,决心要做出改变。于是,汤带领着自己的族人奋起反抗,经过一系列的努力和斗争,最终成功推翻了夏朝的统治。而在此之后,汤建立起了一个新的朝代,也就是我们所熟知的商朝。

商朝这个王朝啊,前后延续了五百多年的时间呢。从性质上来说,它就是一个普通的奴隶制王朝,和其他很多奴隶制王朝在大的方面并没有特别突出的区别。不过呢,商朝有个特点可是相当与众不同哦,那就是它特别热衷于迁都这件事儿,在众多王朝当中,这一点让商朝显得格外特别呢。

大家知道吗?在历史的长河中,还从来没有哪一个国家或者势力,会像商朝这般,如此频繁地对自己的国都进行更改。这可就不禁让人产生疑问了,商朝到底是出于什么样的原因,才要一次又一次地迁都呢?难道是他们在追逐着某些特别的东西,所以才不断变换国都所在地?又或者其实是在逃避什么,才不得不频繁做出迁都这样的举动呢?

商朝迁都记

大家知道商朝吧,商朝的开国君主呢,是商汤哦。商汤他,本身是有自己所属部落的,而且他是来自一个叫商地的地方。那这个商地在如今的哪里呢?就是河南的商丘啦。也正是因为曾经这里是商地,所以现在这个地方才被叫做商丘,它名字的由来就是这么回事呢。

商地人的始祖是契,契这个人呢,在大禹治水那个时期,是在大禹手底下做事的哦。他,在治水的过程中出了不少力,立下了功劳呢。就因为他帮助大禹治水有着显著的功绩,所以后来就被封在了商这个地方啦。

要是从地理位置方面去看的话,商地这块地方其实是挺不错的哟。不过呢,契在商地安稳定居下来之后,没过多长时间,他的那些后人就开始着手进行迁都这件事儿了。而且,光是在有相关记载的情况之下,这迁都的次数就多达八次呢,次数可真不算少啦。

在历史的进程中,经过一系列的发展与变迁,最终由商汤成功建立了商朝。而在商朝建立之后,商汤做出了一个重要的举措,那就是把国都迁移到了一个叫做“亳”(读音为bó,二声)的地方。在此之后,商朝在这个新的国都所在地,有了一段相对安定的时期,社会各方面也得以平稳发展了一阵子呢。

商朝时期有个都城叫做“亳”,这里面其实还细分为北亳、南亳以及西亳这几个不同的区域哦。

您知道吗?在历史上,南亳可是商朝曾经的都城所在地哦,它的位置就在如今河南商丘的东南一带呢。还有北亳,这里是商汤所居住的皇宫的所在之处呢。另外,西亳也有着重要的历史意义,它是当初商汤在攻打夏桀的时候设立的指挥所呢。

那为什么会说安定了一段时间呢?这是因为,在商朝成功建立起来之后,其实是还有五次能够明确确认的迁都情况发生呢。也就是说,商朝建立后并非一直处于完全稳定、毫无变动的状态,而是出现了这五次迁都的情况,所以才只是说安定了一段时间哦。

商朝时期有一位君主是第十位的,名叫仲丁。他做了一件重要的事,就是把商朝的都城进行了迁移,从原来的亳这个地方迁到了嚣。要知道哦,这嚣呢,就是在现在的河南郑州这个地方。后来河亶甲即位成为君主了,他又再次对都城进行了迁移哦,这次是从嚣迁到了相。这里说的相呢,其实就是如今河南内黄所在的位置啦。

祖乙后来从相这个地方迁到了庇,这里所说的庇呢,其实就是如今的山东郓城县哦。接着,南庚又从庇迁移到了奄,而奄就是现在大家都知道的曲阜啦,曲阜可是大名鼎鼎的孔子的故乡。

在南庚之后,盘庚登上了王位。盘庚做出了一个重大的举措,他率领众人从奄这个地方迁移到了北蒙。到达北蒙之后,盘庚还将此地改了名字,叫做殷,而这个殷其实就是位于豫北的安阳。从这以后呢,就再也没有发生过迁都的情况啦,都城就一直定在了这里呢。

他们迁移了好多地方,不过呢,始终都是在山东、河南这两个省里面辗转。这情况实在是让人忍不住心生疑惑,他们究竟是在忙活些什么呢?

你瞧瞧,现代人呐,就搬个家都能累得够呛,各种收拾东西、搬运安排,折腾得人疲惫不堪。那要是迁都呢,这可比搬家麻烦多了。迁都可不是个简单事儿,涉及到方方面面,从政府机构的迁移安置,到城市规划的重新布局,再到大量人员、物资的调配等等,一大堆复杂的问题都得解决呢。而且这么大的工程,得耗费多少人力、物力、财力,那可都是老百姓辛辛苦苦积攒起来的。就因为这,很有可能还会遭到天下人的指责和不满呢,大家会觉得这太折腾,太劳民伤财啦。

商朝冒着如此大的风险,究竟是为了什么呢?难道真的仅仅是为了躲避洪水吗?在那个时候,真的存在数量如此之多的洪水吗?这一系列的疑问着实让人费解。

为了生存而迁都

有一种说法是这样的,在那个时候,由于洪水泛滥,情况十分危急,洪水给人们的生活带来了极大的威胁,甚至可能危及生命。所以呢,当时的人们为了能够躲避洪水带来的这些危险,便做出了迁都的决定。

就拿《尚书》里所写的“今我民用荡析离居,罔有定极”这句话来说吧,它所表达的意思就是百姓们处于一种颠沛流离的状态,大家都四处漂泊,根本没有一个能够固定下来居住的地方呢。

直到后来的东晋时期,《孔传古文尚书》对此作出了解释,说是由于出现了“水泉沉溺”的情况,以至于人们都没有地方可以居住了。

有一种说法,乍一听好像挺合理的样子,可实际上呢,根本就找不到具体的依据来支撑它。你想啊,要是真发生过洪水这么大的事儿,按常理来说,怎么也得留下一些相关的记载吧。就拿“祖乙圮于耿”来说,这就是有记载留存下来的例子,可那种说法所涉及到的所谓洪水情况,却连类似这样的记载都没有呢。

“圮”这个字所表达的含义是被洪水毁灭,那就是说存在某一样东西,它在祖乙那个时期是遭遇了洪水,然后被洪水给毁掉了呢。

在历史记载当中,被水淹过而迁都的帝王仅仅只有祖乙这一位。那么不禁要问了,除此之外的其他皇帝,他们又是出于什么样的缘由才选择迁都的呢?

据史料所记载的情况来看,在盘庚决定进行迁都事宜之时,遇到了诸多大臣的反对。当时的情形想必是比较复杂的,盘庚的这一迁都举措并没有得到大臣们的一致认同,而是遭到了不少大臣站出来表示反对呢。

这足以表明,迁都这件事肯定不是因为洪水的缘故。要知道,洪水可是极其无情的,一旦大水汹涌而至,那所有人的生命都会受到严重威胁,在这样的情况下,那些反对迁都的人,他们到底是出于什么样的心思,又究竟想要干什么呢?

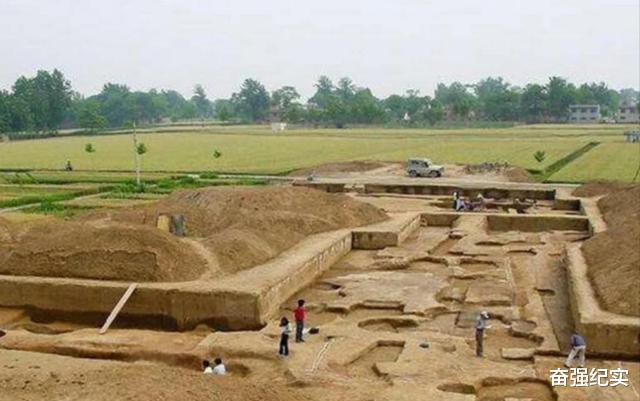

考古学家们经过一番深入研究后得出了这样的结论:商朝迁都这件事,大概率不是由于洪水所导致的。为啥这么说呢?这是因为就目前所发掘出来的遗迹情况来进行观察和分析,压根儿就找不到曾经发过洪水的任何痕迹呢。所以,从这些遗迹所呈现出的状况来推断,商朝迁都应该不是因为洪水的缘故。

要知道,即便是在遥远的恐龙时代,一旦发了洪水,那也是会留下相应痕迹的。而相比恐龙时代,商朝距今仅仅只有五千年左右的时间呢。常理来讲,要是那时候发生过洪水,应该更容易留下些什么痕迹才对。可奇怪的是,到目前为止,众多考古学家们经过一番探寻研究之后,却并没有在相关的考古发掘等工作中找到任何能表明商朝时期发生过洪水的痕迹。

就这样,商朝是由于洪水的缘故所以频繁迁都的这一说法被否定掉了。那么接下来不禁要问了,究竟还存在着什么样的原因,能够致使一个国家做出迁都这样的举动呢?

咱们之前就提到过,迁都这件事儿那可相当复杂呢。一般情况下,如果不是被逼到没办法、实在是迫不得已的地步,通常是不会轻易决定迁都的哦。您瞧,在历史的长河当中,发生过的迁都事件其实也不算少啦,可仔细去看呢,这些迁都的情况无一例外,都是因为遇到了那种人力无法抗拒的因素,没办法了才不得不做出迁都这样的决定。

为了资源而迁都

大家想想啊,要是没有什么灾难发生的话,那会不会是因为已经没有吃的东西了?

要知道,民以食为天,这吃饭问题可是至关重要的。假如有个国家,它的首都所在的那块地方,环境啥的不适合种植粮食,结果导致每年种出来的粮食数量压根就满足不了人们的需求,不够大家吃的,那这种情况下,他们肯定得想办法去找个更适合种粮食、能保障粮食产量足够的好地方,不然大家都得饿肚子呢,这也是没办法的事儿嘛。

在较为早期的时候,商朝人主要是以游牧这种方式来维持生计的哦。那时候的他们,对于种地这事儿压根就不擅长呢,完全就是不会从事农业生产,一直过着那种逐水草而居的游牧生活哟。

不过在之后的发展过程中,他们渐渐察觉到,原来种地这件事儿好像还挺有好处的呢。就这样,他们便不再像以往那样过着游牧的生活了,而是选择停下四处迁徙的脚步,着手开垦起一片片的土地,在上面播下种子,开始精心种植粮食作物啦。

他们种地的时候呢,技术方面存在不足。就因为这样,出现了一个问题,那就是土壤的肥力流失得特别快。往往一片土地,仅仅过了几十年,肥力就被消耗得差不多了,到了种不出什么像样东西的地步。没办法,为了能继续种植粮食,他们就只能去寻找新的土地啦。

大家知道吗,有一种说法其实是不太合理的哦。为什么这么说呢?因为考古学家们通过研究发现,商朝时期的人就已经掌握了使用肥料的方法啦。既然他们懂得运用肥料来促进农作物生长,那么从常理推断,他们很大可能就不需要老是频繁地更换居住的地方,只是为了找新的地方来种植农作物呢。

那么,要是已经能够吃饱饭了,又究竟是出于什么原因还要到处乱跑呢?在商朝人的日常生活里,除了吃饭这件事至关重要之外,其实还有另外一件事也是极为重要的,那便是祭祀活动。

在古代,祭祀这件事可是被人们极为看重的呢,大家都把祭祀当作一种特别神圣的行为哦。既然如此重视,那在进行祭祀活动的时候,有一样东西那是绝对不能少的,这东西就是礼器啦。

在古时候,礼器大多是用青铜来制作的哦。为啥会这样呢?主要是因为那个时候,实在是没有什么更好的金属可供选择啦。就拿咱们日常生活里常见的炒菜用的铁锅来说吧,还有种地时候会用到的铁锨、铁耙这些工具,它们都是一直到南宋时期才开始出现的呢。

在当时那个时期,人们对青铜金属有着一种固定不变的需求呢。要知道,青铜在很多方面都有着重要的用途,所以大家在日常生活、生产劳作以及各种社会活动等诸多场景里,都离不开青铜金属。要是哪个地方发现自己缺少了这种至关重要的矿产资源,那肯定是会心急火燎地到处去寻找,毕竟它太重要了,缺了可不行呢。

有一种说法是为了寻找矿产而进行迁都,这乍一听起来就特别离谱,仔细琢磨琢磨,实际上也确实是够离谱的。要是把这事放在商朝人身上呢,要知道那时候的商朝人是挺迷信的,这么一来,好像还能稍微显出那么一点点合理性来。不过呢,即便如此,到现在也还是找不到能证实这种说法的依据。

为了战争而迁都

另外还有一种迁都的可能性存在,而且这种可能性是诸多情况里最为突出的,那便是出于躲避战争的目的来实施迁都之举。就商朝而言,当时所经历的战争主要可以划分为两个类别,一类是发生在商朝内部的内战,另一类则是商朝与外部势力之间展开的对外战争。

那么,内战究竟是由什么因素引发的呢?其实啊,其根源在于皇位的继承权问题。也就是说,围绕着谁能够继承皇位这一点,最终导致了内战的爆发呢。

司马迁曾提到,商朝时期皇位的继承情况十分混乱。在那个朝代啊,皇位的传承并非遵循着固定的模式,有时候呢,是由皇帝的弟弟来继承皇位;而另外一些时候,则是由皇帝的儿子来继承皇位,没有一个明确且稳定的传承规则呢。

大家知道吗?商朝出现当时那种局面,其实这和商汤是存在一定关联的呢。

商汤建立王朝之后,就做出了一个安排,那就是把自己的长子太丁立为太子,打算日后将皇位传给他。可谁能想到呢,这还没等商汤驾崩呢,太丁却先离世了,这情况可着实让商汤陷入了极为纠结的境地呢。

按常理来讲,这皇位原本是应当传至太丁的儿子那儿的,要知道太丁可是商汤的儿子,所以太丁的儿子也就是商汤的孙子,正常情况下皇位就该传到他的手中呢。

可这孩子实在是太小啦,这么小的年纪,又怎么能够去治理一个国家呢?面对这样的情况,商汤经过慎重考虑后,做出了一个决定,那就是把皇位传给了太丁的弟弟外丙。

过了十几年的时间,商汤已然离世了。而太丁的儿子呢,也在这期间逐渐长大成人了。这下可就面临一个问题,面对这样的情况,究竟该如何是好呢?

据相关记载,外丙呢,似乎压根就没打算把皇位交还给侄子。就这样,他一直牢牢地占着那个皇位,始终都没有把皇位归还给侄子哦,就这么一直霸着那个至高无上的位置呢。

在商朝时期,出现了两种关于王位继承的方法,也就是“长子继承”制以及“兄终弟及”制。具体来说,“长子继承”制呢,就是由君主的嫡长子来继承王位;而“兄终弟及”制则是当兄长去世之后,由其弟弟来继承王位,这两种继承制度在商朝都存在着。

倘若这两种继承的方式并没有谁先谁后的优先级之分,那要是这位皇帝驾崩之时,既有儿子又有弟弟存在,这可该如何是好?如此一来,可不就极有可能得通过武力来解决了嘛,到时候就变成谁的拳头更硬,谁就能够拥有话语权啦。

要知道,一旦经历了战乱,王城往往就会变得残破不堪。在古代,人们是很迷信的呢,他们觉得在曾经发生过战争的地方长久居住可不太好,心里会有各种忌讳。所以呢,在这种情况下,就只能选择另外找个地方重新定都啦,也就是又得迁都咯。

我们来看这样一种情况,很有可能是因为皇室内部在继承方面出现了混乱的局面,这种混乱进而引发了内乱呢。一旦发生了内乱,整个王朝往往就会变得残破不堪,在这样的形势下,选择迁都也就成了必然的举措啦。

当然啦,这种说法仅仅只是一种推断和猜测而已,毕竟真实的状况究竟是怎样的,根本就没人能够确切知晓呢。

你看啊,弟弟和儿子之间呢,存在两种情况哦,有可能会发生争斗,互相争个什么呢,比如说皇位之类的啦。但也有可能,他们关系处得特别和睦,彼此之间相互谦让,你也让着我,我也让着你,根本就不会为了争夺皇位而大动干戈,大打出手。要是这样的话,不就不会引发那种因为争皇位而产生的战争了嘛。所以呢,那种认为是因为内战才导致迁都的观点,就有点让人怀疑啦,它不一定就是对的呢。

商朝的时候,可不只是忙着内部的事务哦,对外进行征伐的情况也是挺多的呢。在它周边存在着一些小部落,这些小部落最后都被商朝给一一解决掉啦,可见商朝在当时的武力方面还是有一定影响力的。

要知道,商朝实际上是一个有着极为强烈战斗欲望的国家呢。它,老是惦记着去侵略周边的那些小国,目的就是为了能够不断扩充自己所掌控的地盘。就这么多年下来,商朝出征作战的次数那可真是不少呢,可以说在这方面一直就没怎么消停过。

然而,带兵出去征战这件事,又怎么可能对国都之中发生的事情产生影响呢?

要知道,在商朝的时候呢,情况比较特别,它似乎从来都没把皇帝所在的那个地方当成是正儿八经的皇都哦。反倒更像是看作一个“前沿指挥所”呢。之前也提到过啦,商汤那会儿,他的作战指挥室可不是跟别的混在一起的,而是单独设立出来的哦。并且,这个作战指挥室还会跟着国都的变动而一起发生变化呢。

所以,商朝的都城是存在很大可能性因为战乱这一因素而发生改变的呢。在商朝那个时期,战乱时有发生,局势往往不太稳定。而都城作为一个国家极为重要的所在,一旦遭遇战乱的严重冲击,出于种种考虑,比如安全方面,统治的便利性等等,就很有可能会选择迁移都城,从而改变其原本的所在地哦。所以综合来看,商朝都城因为战乱而改变是有相当大的可能性的哟。

大家知道吗?据史书记载来看,商朝有个挺有意思的情况呢。那就是它迁都的方向和出征的方向是一样的哦。这么一来,就很容易让人联想到一种可能性,什么可能性呢?就是商朝的都城啊,很可能是追随着敌人的踪迹而变动的呢,就好像是跟着敌人在跑一样。

就拿古代迁都的情况来说吧,像仲丁把都城迁到嚣这个地方的时候,是有原因的。当时他准备出兵去攻打蓝夷,而嚣这个新的都城位置呢,对于他开展这次军事行动特别合适。再看河亶甲,他把都城迁到了相,那是因为他计划要去攻打班方族,所以才做了这样的迁都安排。还有南庚呢,他在把都城迁到奄之后,很快就展开了军事行动,出兵去征讨丹阳戎啦。

盘庚把都城迁到殷地之后呢,就展开了一系列的军事行动。他先后对人方、鬼方还有位于安阳以东的东夷族发动了出征。要说这东夷族啊,那可是相当厉害的,尽管盘庚发起了征讨,可到最后也没能成功将其打败。

所以呢,从盘庚那个时候开始,商朝在此后的两百年时间里,都没有再进行迁都这件事哦。而是始终稳稳地待在殷这个地方,就这样一直延续了两百年呢。

从种种迹象来看,商朝存在很大的可能性是仅仅因为战争方面的因素而进行迁都的哦。就好像他们真的是把都城当作了战争时候的前沿指挥所来使用呢,一有战争相关的情况,就通过迁都这种方式来更好地应对、指挥,所以说商朝只为战争而迁都的这种可能性确实是比较大的啦。

所以呢,商朝之所以有可能频繁地进行迁都,原因就在于当时要依据所攻打的敌人的情况,把国都迁移到一个更为有利的位置。

在谈及商朝迁都这件事的时候,迁都过程中所遇到的那些麻烦事儿,其实压根就没被纳入考虑的范围当中呢。为啥会这样呢?这是因为商朝所处的时代是奴隶制社会。在那样的社会制度下,只要有奴隶存在,像迁都过程中涉及到的各类需要耗费体力去完成的活计,那都算不上是什么难题啦。毕竟有大量的奴隶可以去承担这些体力方面的劳作。