红军岁月(1928-1939)历经十一年,期间红军英勇奋斗,历经艰难困苦,不断发展壮大,为中国革命事业奠定了坚实基础。

1928年春,湘赣交界农村,15岁的洪学智自红军战士处获步枪一支,沉且带温。出身贫苦农家,曾日劳于地主,未料持枪。闻当地农民武装活动,毅然加入红军。

洪学智以卓越胆识和才干在部队中迅速崛起,游击战中屡避敌围剿。一次战斗中,他率小分队解救被困战友,获上级赏识,随后被提拔为红四军政治部主任。

洪学智初露锋芒之际,13岁的张文在另一农村也做出抉择。不顾家人劝阻,因体瘦被忧,张文毅然加入红军,分配至供给部队,负责战士给养筹备。

1936年某傍晚,供给部队举办文艺演出,张文登台演唱《游击队之歌》。洪学智对张文心生倾慕,随即找供给部政委谢启清,请求其协助牵线。

谢启清传达洪学智之意寻张文,时值张文清点军资。闻讯,张文搁账本至院。经谢启清引荐,二人初会。战场上果敢的洪学智,此刻略显局促。

然而,这段初生的情感即将面临挑战。1936年末,洪学智奉命率队赴前线,离别长达三年。期间,多人劝张文另嫁,她却坚信洪学智必归。

三年后,延安一窑洞内,两人重逢。自此每周六,他们相约延河边漫步,洪学智谈前线战事,张文则述延安见闻。

1939年初,两人于战友祝福下完婚,仪式简朴。婚礼上战友齐唱《游击队之歌》,此歌亦为他们结缘之曲。随后张文怀孕,洪学智借新军装与张文合影留念。

当年秋季,他们女儿于延安诞生,夫妇取名“醒华”,寄寓女儿见证民族觉醒之愿。不久,女儿刚满月,洪学智便接获新任务,命运再次试炼这对革命夫妻。

生死抉择(1939)描述了在关键年份1939年,主角面临生与死的重大选择,情节紧张,展现了人物在极端环境下的艰难决策与内心挣扎。

1939年深秋,延安窑洞迎新生命,洪醒华为革命家庭添喜。女儿满月后三日,洪学智接紧急任务,率抗大总校三大队千余人,多学生少武器,各携手榴弹,自延安赴晋东南。

形势严峻,日军在陕晋交界重兵布防,意图隔绝延安与华北根据地。队伍唯夜间行军可安全穿越封锁线,白日则隐蔽山沟、树林,待夜再行。

洪学智原计划安置妻女于延安,但张文执意同行,携幼女骑温顺老马。为防暴露,队伍分组,半小时间隔出发。洪学智领前队,张文母女则位于中队。

穿越黄土高原三日后夜,队伍抵达铁路线,此乃日军严密监视区,岗哨密布,每隔数百米便有一处。罗瑞卿严令队员:务必绝对静默,任何声响皆可能泄露位置。

队伍将过铁轨时,张文骑的马在陡坡失足,她护住婴儿滚落。母女未伤,但洪醒华受惊大哭。夜深人静,婴儿哭声异常清晰。

张文迅速以衣襟掩住女儿之口,哭声仍间歇可闻。远处日军岗哨有响动,交谈与脚步声隐约传来。洪学智自前队返回,深知队伍正面临生死抉择。

铁路线旁,一户农家透出微光。情况危急,洪学智携妻迅速前往求助。开门的是位四十余岁农妇,闻其请求,未多言即应允。

张文从怀中拿出军帽,缓缓戴在女儿头上。此帽为她在延安时专为女儿缝制,绣有红星。农妇接过孩子,承诺会善待女娃,待天下太平再让他们相认。

归队后,张文沉默不语。至队伍安全穿越铁路,罗瑞卿令其在隐蔽山沟停歇。漫长夜色里,全队静候那对无奈分离的母女。

抵达晋东南,队伍无损。张文牺牲与女儿相聚,以绣红星军帽为认亲信物。此后,此事铭记于革命史册,见证了当时革命者的抉择与奉献。

1939至1951年间,历经十二年变革,期间社会经历了重大转变与发展,时间跨度涵盖了这一时期的所有重要变化与进展。

白银翠是当地普通农家妇女,接过了洪醒华这个不足百日的婴儿。她迅速将孩子藏入地窖。当晚,日军至其家搜查,却一无所获。

白银翠携洪醒华避日军,辗转三村。她将女孩改名“小红”,称亲生女。被问孩子父亲,她答丈夫外出做工多年。为防暴露,她把绣红星军帽深藏于箱底。

1940年某夜,日军突袭包围村子,村民被迫村口集合。一汉奸称村中有共产党孩子。白银翠抱病孩洪醒华,轻拍安抚,用棉袄裹紧。直至天明,日军方撤离。

八年光阴转瞬即逝,白银翠独力抚养洪醒华成人。她不识字,但仍常讲红军故事,教育她红星的意义。夜深时,她常取出军帽,轻抚上面的红星。

另一边,张文与洪学智亦度过艰难时光。1940至1945年,洪学智转战华北,参与百团大战等战役,每到一地便打听收养戴红星军帽女童的消息。张文则随军后勤,默默支援前线。

1945年抗战结束后,他们派人回托孤的村子寻找,却发现村子大变样。村民称,因战争多已搬迁,具体去向已无法查知。

新中国成立后,洪学智任某军区司令员。1950年,闻讯将赴朝鲜战场,他请组织允妻张文离职专寻失散女儿。组织视此为革命后代要事,遂批准其请求。

1951年初,张文持组织介绍信踏上寻女之旅,首站山西。她携带女儿的小衣与全家合影,照片摄于延安,虽已泛黄,但洪醒华幼时模样依旧可辨。

这一年,朝鲜战争激战正酣。洪学智前线指挥,心系妻子寻女。致张文信中言明:务必寻回女儿,十二年离散已久,无法再拖延。

洪醒华已成长为十二岁少女,白银翠告知其身世。她常助村里老人干活,颈间挂着红布包裹的小包袱,内藏绣有红星的军帽。

重逢时刻(1951)是一部影片,其中心思想围绕着重逢的场景展开,讲述了在特定时代背景下人物间的再次相遇与情感交织,情节紧凑且充满深意。

1951年夏,张文寻女已六月,至山西一偏远山村。村口老槐树下,孩童嬉戏,一扎麻花辫的女孩眉眼酷似年轻时的洪学智,引起她注意。

张文打听后得知,女孩是白银翠的女儿,人称“小红”。白银翠长期独居带娃,未见孩子父亲,这与当年情况一致。

张文到访白银翠家,只见女孩小红在院中劈柴,动作娴熟。他询问白银翠下落,小红答称养母已下地。张文留意到小红颈间红布包袱,形似包裹异物。

不久,白银翠归来,一眼便认出十二年未见的张文。昏暗油灯下,张文坚毅面容曾深深刻入她记忆。她径直进屋,从箱底拿出绣有红星的军帽。

军帽褪色,红星犹鲜。张文颤抖接帽,取出延安全家照,婴儿头戴此帽。白银翠望照,向照中“小红”招手。

得知陌生女人是亲生母亲,小红未显惊讶。这些年,白银翠常讲父母故事,称他们忙于国事。女孩颈间红布包内,藏着军帽照片,乃白银翠特请人拍摄。

次日,村中召开简短会议,村支书见证下,张文向白银翠鞠躬致谢。白银翠救其女并抚育十二年,孩子乖巧懂事。张文欲赠抚养费,白银翠婉拒。

临别之际,白银翠拿出一个布包,内含为“小红”历年缝制的衣物,自小褂至棉袄,均整齐叠放,底部藏着一双已磨损的童鞋,乃“小红”学步之初所穿。

张文邀白银翠共赴北京,遭拒。白银翠欲留村照料双亲,却允诺参加“小红”婚礼。随后,张文携更名后的洪醒华,在村民的目送中踏上归程。

在火车站月台上,白银翠为洪醒华最后一次整理衣领,递上装有积蓄银元的小荷包。这位节俭的农村妇女,首次亦是最后一次显露母亲的担忧:路上饿了就买吃的。

火车启动时,白银翠在站台上举起粗糙的手,向列车挥舞。车厢内,洪醒华紧握装有银元的荷包,这是养母留给她的最后母爱。

后续发展及结局阶段(1951-1980),此时期涵盖了从1951年至1980年的关键进程,保持了事件的连贯性,并准确反映了该阶段的终结情况。

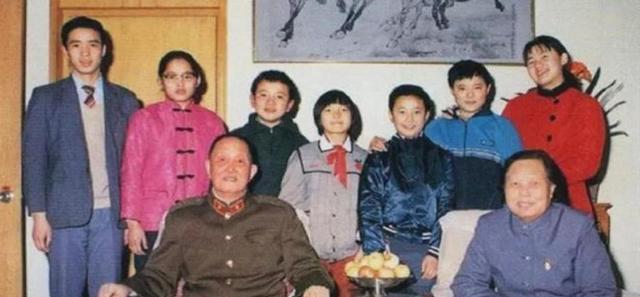

1951年8月,洪醒华随母返京。彼时洪学智在朝鲜指挥战事,年底才得知女儿已安归。1952年春节,三人于北京重聚,为1939年来首次家庭完整团聚。

组织安排洪醒华入读北京重点中学。课堂上,这位山村女孩展现出惊人学习能力,迅速跟上课程并多科名列前茅,这得益于白银翠多年的启蒙教育。

1953年,洪醒华获山西来信,白银翠详述村中变迁:村民成立互助组,农业蓬勃发展。信末附粗布手帕,绣有“小红”二字,乃白银翠冬夜苦学所成。

1956年,洪醒华因目睹山村缺医少药现状,考入北京医学院。假期她常回山西老家为村民义务看病,深受当地人赞赏,称她未忘本。

1960年毕业后,洪醒华自愿赴边疆工作。行前,她回山西探望白银翠。白银翠虽已五十余岁,仍坚持务农。闻洪醒华将行,她默默从柜中取出旧棉袄,赠予留念。

1962年,洪醒华边疆邂逅军医并坠入爱河。洪学智夫妇邀白银翠赴京参加女儿婚礼。白银翠首乘火车抵京,婚礼上她坐主桌,紧挨洪学智夫妇之后。

1965年,洪醒华诞下长子,取名含“银”字以感念养母白银翠。白银翠闻讯自山西赶来,赠孙儿亲手缝制小褂,样式复刻当年赠予“小红”之物。

1972年,白银翠因病入院,洪醒华即刻请假返山西,病房守候一月。期间,白银翠常忆起槐树下初见“小红”一幕。病愈后,洪醒华邀白银翠赴京疗养,她终应允。

1978年,洪学智夫妇于北京为退休的白银翠备下居所,盼其安度晚年。然白银翠仅居半载便决意返山西,言及村中老姐妹期盼共叙旧情。

1980年深秋,白银翠安详离世。遗物中含洪醒华历年信件及全家福复印件,其绣有红星的军帽则由洪醒华珍藏家中,见证特殊历史。