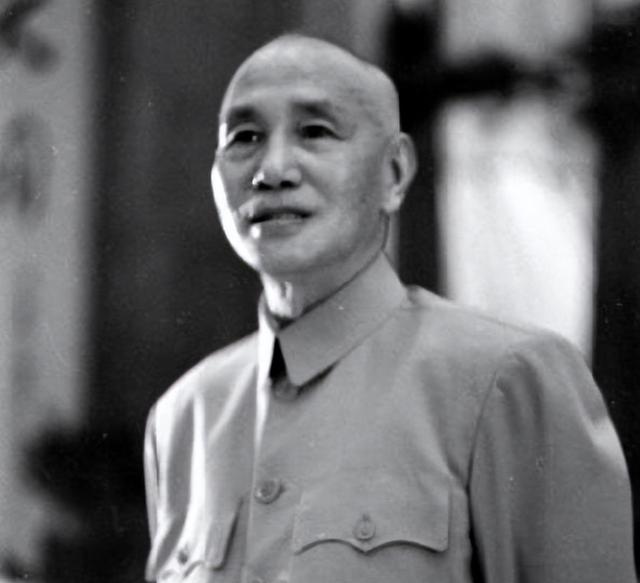

1947年12月,一便装男子现身陕北杨家沟,引革命群众好奇。他踏入毛主席住所,获主席大步相迎,紧握其手。主席亲切称他,并提议其为彭德怀副手,背后深意引人猜测。

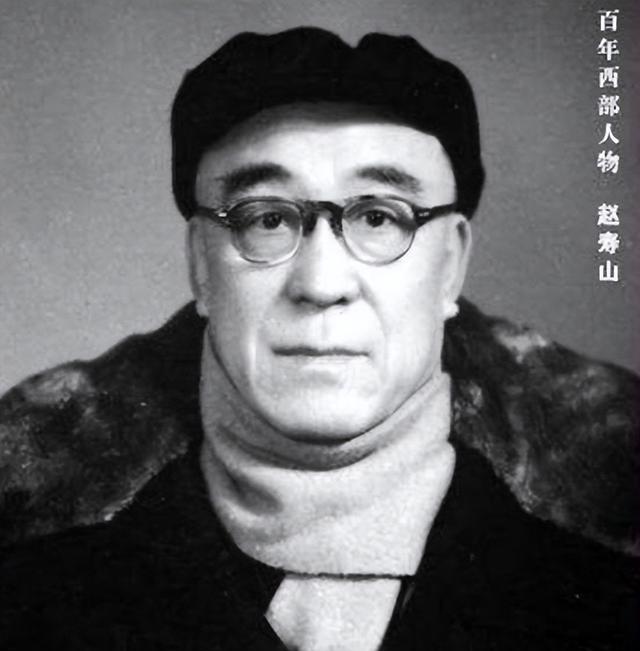

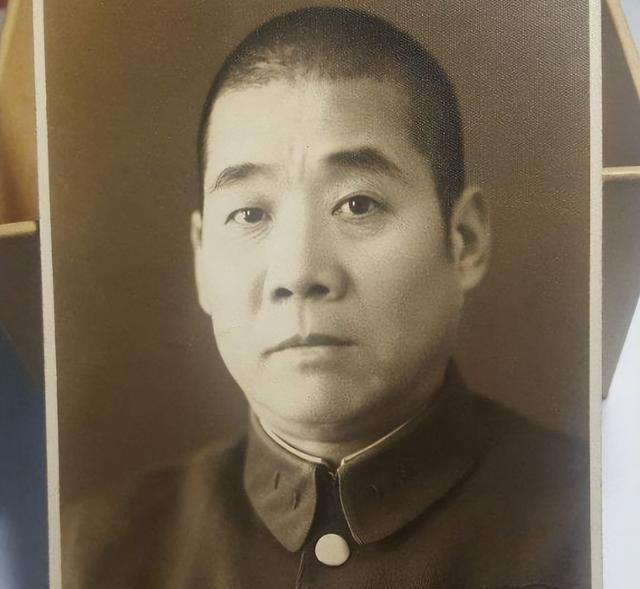

1894年,陕西一偏僻小村诞生了一名男婴,名赵寿山。其父母为贫苦农民,靠耕作为生。虽家境贫寒,但他们仍盼赵寿山能通过读书识字,扭转命运。

9岁赵寿山入村私塾,初感文字魅力。家境贫寒,他却天赋异禀,勤学不辍,迅速成为学堂中的优秀学子。

随着年龄增长,赵寿山认识到读书不足以改变国家命运。时逢中国内忧外患,列强侵扰不断。他心生强烈爱国情,决意为国家富强贡献力量。

1924年,30岁的赵寿山决定投身军旅,加入著名将领杨虎城的部队。杨虎城以爱国进步著称于陕西,赵寿山被其理念吸引,决心随其征战四方。

赵寿山初入军营,与众人不同,他文化较高但军事技能生疏。凭借勤奋与才智,他迅速掌握技能,短时间内便在军营中崭露头角。

杨虎城瞩目于赵寿山的独特气质,赏识其文化素养与学习力,决心栽培为军官。在提拔下,赵寿山先任教官,严于律己,以身作则,迅速赢得士兵尊敬。

随时间推移,赵寿山在军中地位渐升,历任队长、营长等职,每次晋升均彰显其能力。期间,他不仅军事才能精进,亦逐渐确立个人政治见解。

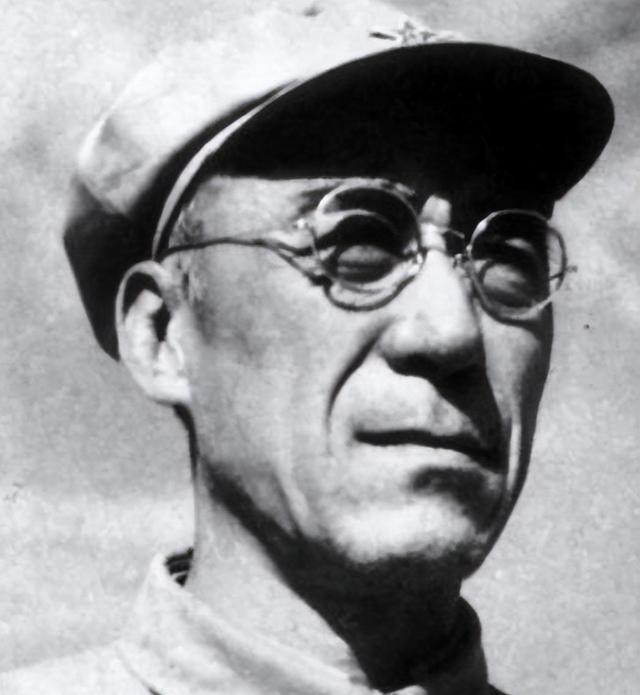

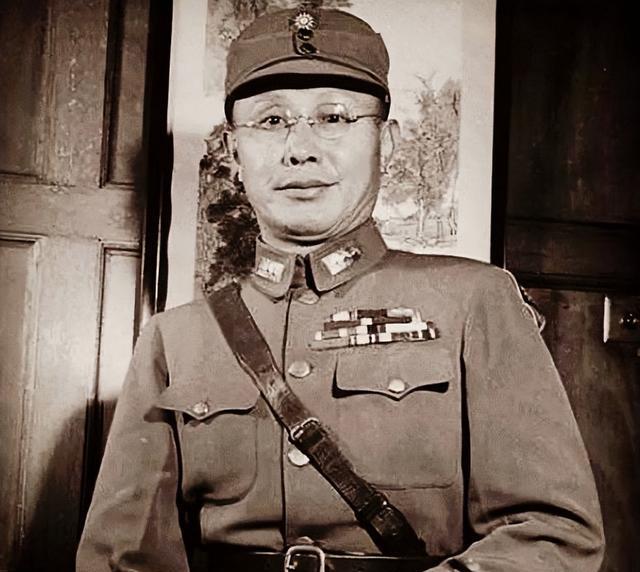

1930年,赵寿山随17路军自河南进军陕西,此行使他更深刻认识国情。17路军掌控陕西后,杨虎城任省政府主席,赵寿山则出任51旅旅长及汉中绥靖司令。

赵寿山因担任要职,得以参与高层军事政治决策。他关注国家大政,对政局认识加深。但随着对现实的深入了解,他内心的矛盾日益加剧。

他既看到西北发展、振兴中华的机遇,又目睹官场腐败与内部斗争。这种矛盾让赵寿山短暂迷茫,他开始思索如何为国家发展贡献力量。

1931年事变爆发,日本帝国主义野心尽显,国民党政府不抵抗。这一系列事件促使赵寿山在思考人生方向时,重新审视自己的立场和信仰。

随着事变爆发,赵寿山对蒋政府不满加剧。1932年驻汉中时,他决意转变立场,秘密与红四方面军签互不侵犯协定,违抗国民党令,彰显其对国家未来的深思。

1935年3月,蒋介石调17路军17师赴陕北前线追剿红军,赵寿山51旅驻洛川、白水。赵寿山目睹日军华北暴行与蒋政府剿共为主,深感忧虑。

同年10月,赵寿山获派北平、天津考察,成为其政治觉醒的转折点。在北方,他接触进步人士杨明轩、杨晓初等,他们的思想对赵寿山产生了巨大冲击。

在北方,赵寿山广读进步书刊与马列著作,开启新思想。他重审国情,思索救国之道。经学习交流,政治视野拓宽,认同共产党抗日民族统一战线主张。

回西安后,赵寿山向杨虎城汇报见闻,并提出见解,认为此番情况彰显了其政治觉悟与爱国心。

赵寿山向杨虎城建议:一、开办干部训练班,强化抗日教育,获赞同,调回西安筹办;二、增进17路军与东北军关系,加强交流,杨虎城认同,视为关键。

第三个建议是强化17路军与红军的联系,力求达成互不侵犯协定,此议题颇为敏感。杨虎城内心支持,却试探赵寿山:“对此,你怎么看?”赵寿山直言不讳,表达了自己的观点。

赵寿山提出更大胆建议,扣留蒋介石以促其改策联共抗日,此议后成西安事变要策。杨虎城听后沉默良久,终言:

赵寿山的建议彰显政治觉悟,为西安事变铺垫。他从军人转变为远见爱国者。其思想转变代表当时众多进步军人,于民族危亡时挺身而出,挽救国家。

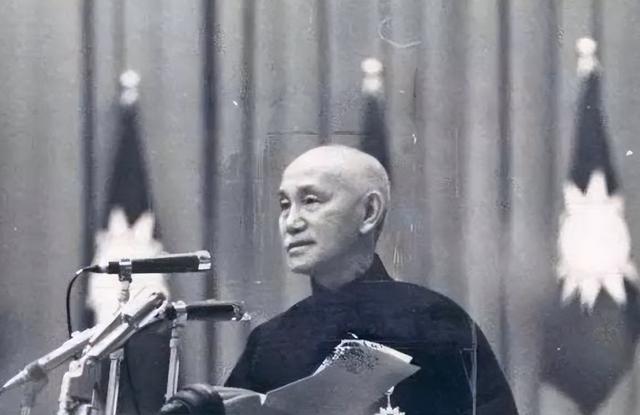

1936年12月西安事变发生时,赵寿山作为杨虎城的重要助手,不仅参与策划,还在事变执行中起关键作用,扮演了至关重要的角色。

事变前,赵寿山受杨虎城命,屡与张学良密会筹划。会上,赵提议借蒋介石视察西安之际扣留之,迫其改剿共策,联共抗日。此议获张、杨赞同,成西安事变核心策略。

12月12日凌晨行动启动,赵寿山率精锐部队包围华清池。他确认无误后亲自冲入蒋介石住处,但蒋已逃走。赵寿山迅速组织搜寻,最终在骊山脚下山洞找到蒋介石。

扣留蒋介石时,赵寿山彰显政治智慧,未用粗暴手段,而以礼相待,确保蒋安全同时完成任务。此处理方式为后续谈判奠定了良好基础。

西安事变后,举国哗然。赵寿山投身事后维稳、谈判等工作,与中共代表周恩来多次会谈,深受启发,对共产党主张有了更深刻认识。

处理西安事变时,赵寿山频与周恩来、叶剑英等中共领导人交流,加深了对共产党的了解,为思想转变奠基。周恩来的远见和谈判技巧,给赵寿山留下深刻印象。

西安事变时,赵寿山负责保护被扣的蒋介石,他严守命令保其安全,并陈说联共抗日之要。蒋介石虽未表露,但赵寿山之言对其有所触动。

在事变处理的关键时刻,赵寿山起到了重要斡旋作用。张学良与杨虎城就释放蒋介石产生分歧时,他积极协调,促成双方妥协,并分析形势,指出释放并要求蒋改变政策为最佳选择。

12月25日,经多方努力,西安事变和平解决,蒋介石获释返南京。虽未全符赵寿山等人初衷,但促进了国共合作,为抗日民族统一战线形成奠定了基础。

西安事变后,赵寿山未受严惩,反因其政治智慧和处事能力获更多人认可。但他未因此自满,深知真正的挑战方才开始。

事变后,赵寿山留任杨虎城部,借此强化与共产党的联系。经多次与共产党代表接触,他渐悟共产党方能引领中国走向富强。

西安事变成为赵寿山政治生涯的转折点,他借此展现政治才能并明确方向,实现从单纯军人到远见政治家的转变,这一进程在历史事件中得以完成。

西安事变后,赵寿山仍任军中要职,但思想已彻底转变,秘密支持共产党工作,助力抗日民族统一战线形成,为日后投奔解放区、入党奠定基础。

1945年8月,日本无条件投降,抗战胜利。但国共矛盾加剧,内战在即。赵寿山虽任国民党高级将领,却对国民党腐败无能深感失望。

1947年初,赵寿山秘密联络中共地下党,表达了投奔解放区的意愿。3月,他率部突破国民党封锁,抵达陕甘宁边区,为解放军增添军事力量,此举具有重大政治意义。

赵寿山部起义震撼国统区,如重磅炸弹。众多对国民党政府有疑虑的军政人员备受鼓舞。其选择树立了那个时代进步军人的典范。

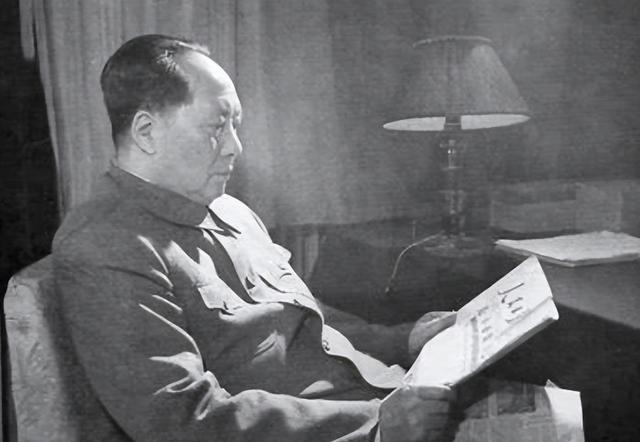

抵延安后,赵寿山获中共中央热忱欢迎。毛泽东亲见并赞其抉择。会面时,毛详询赵对当前局势之见解,并听取其汇报国民党军情,为中共军事战略制定提供重要依据。

延安时期,赵寿山参与中共学习活动,深入学习马列主义及中国革命实践,信念更坚。1947年7月,他正式入党,由国民党高级将领转变为共产党员。

赵寿山入党后任解放军某部副司令员,运用在国民党军队中积累的军事经验于解放军建设,显著提升部队战斗力。

1948年,解放战争进入决战期,赵寿山指挥多场重大战役。辽沈战役时,他凭对国民党军的了解,提出诸多宝贵建议,为战役胜利作出重要贡献。

淮海战役时,赵寿山施展特长,凭与国民党将领的私交,策反数支部队,重创敌军实力。此举降低了战争伤亡,加速了战役胜利。

1949年初,平津战役爆发,赵寿山被派前线谈判。他利用原国民党将领身份,劝降多位旧部,避免了无谓牺牲,为解放军节约了军事资源。

解放战争胜利后,赵寿山政治地位提升,历任多职,为新中国建设做出重大贡献。期间,他保持谦逊,不断学习,提升政治素养。

1950年朝鲜战争爆发,赵寿山因其丰富的作战经验被派往战场,任中国人民志愿军某部指挥官,屡率部获胜,表现卓越,获志愿军总部嘉奖。

战后,赵寿山归国,致力于国防与军队建设。他投身军队现代化,提升解放军战力,并常赴基层,关心官兵生活,解决实际问题,深获官兵敬爱。

新中国成立后,赵寿山保持革命本色,积极参与社会主义建设。即便在特殊时期受批判,他仍坚定对党和国家的忠诚,不懈贡献自己的力量。

新中国成立后,赵寿山凭军事经验与政治智慧,在国家建设中发挥重要作用。1949年10月1日,他作为开国将领站上天安门城楼,见证中华人民共和国诞生,这标志新时代开始,也是他生涯转折点。

1950年朝鲜战争爆发,赵寿山凭丰富经验被任为志愿军某部指挥官。在上甘岭战役中,他指挥部队抵抗敌猛攻,成功守要地,提振士气,为后续战局发展奠基。

战后,赵寿山归国致力于国防与军队建设。1954年,任国防部副部长,主管军队现代化。他推动装备升级,强化军人思政素质,认为现代化军队需兼备先进装备与高政治觉悟。

1956年,赵寿山成为中共中央候补委员,党内地位提升。他作为国家领导人,参与政策制定。1957年整风运动中,赵寿山秉持实事求是,反对扩大化,为受牵连同志澄清问题。

1958年,"运动"兴起。赵寿山针对其中不切实际的做法保持清醒,屡次会议提出军队建设应循规律,勿急于求成。当时意见未受重视,但后续事实验证了其远见。

1960年代初,国家经济困顿。赵寿山响应党中央号召,力行节约,带队下乡指导农副业生产,助缓国家经济压力。其引领下,众多军队单位自给自足,并向地方供应大量农副产品。

1978年改革开放启动,老一辈革命家赵寿山坚决支持,认为此乃中国现代化必由之路,可追赶世界先进。他针对军队改革提出诸多远见建议,为军队现代化建设明确方向。

晚年赵寿山虽无具体职务,仍心系国事,常接见年轻官兵,讲述革命史,传授经验,强调军人需具政治素质、军事技能及文化知识,鼓励勤奋学习,自我提升。

1998年,赵寿山在北京去世,终年93岁。他历经中国近现代动荡与辉煌时期,从旧军阀转至新中国开国将领,由国民党高级将领变为共产党忠诚战士,见证时代变迁,贡献永载史册。