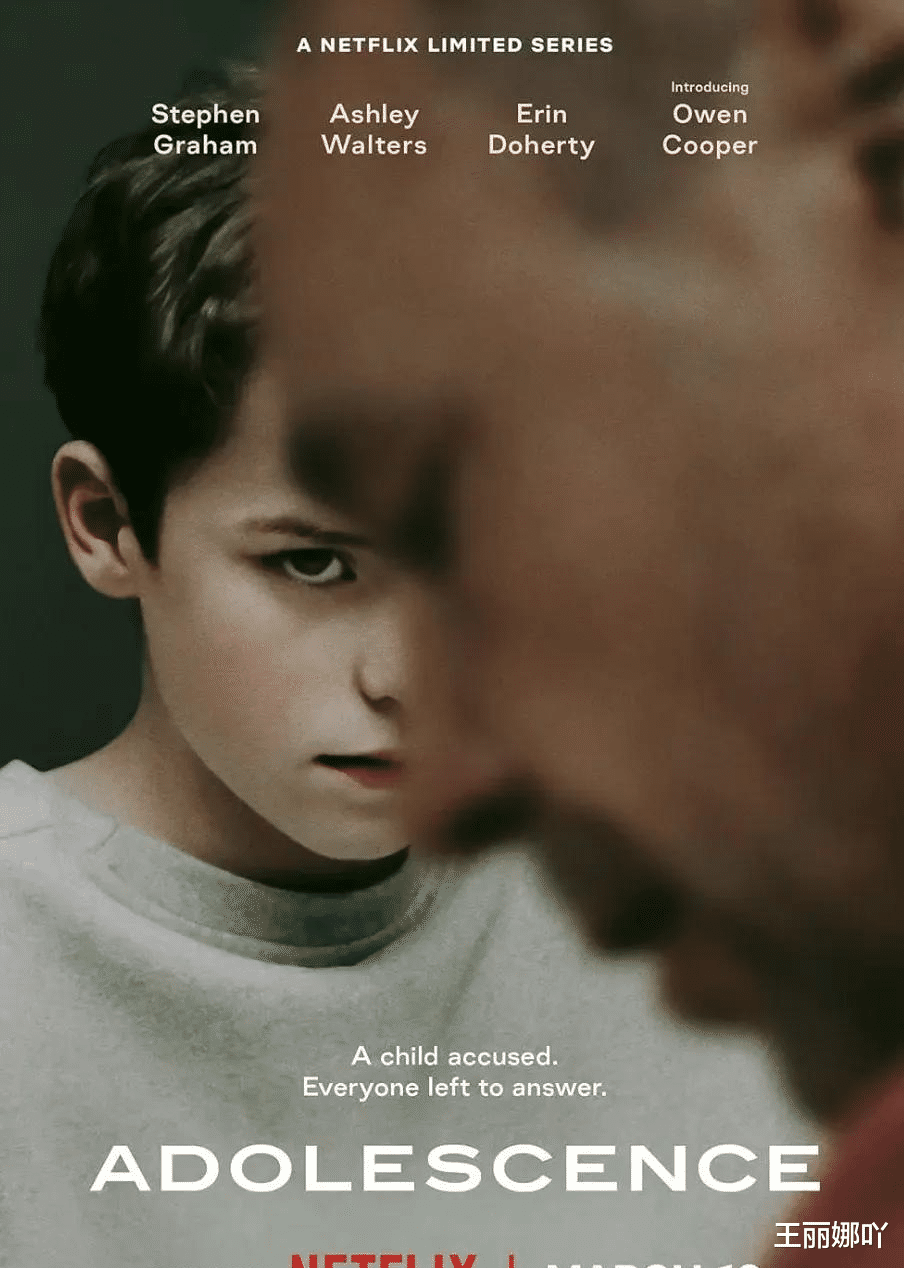

凌晨四点的伦敦街头,警车顶灯划破浓雾。当防暴警察踹开那扇贴着《复仇者联盟》海报的卧室门时,冰冷的枪口对准了蜷缩在星球大战被单里的13岁男孩。这个被指控谋杀的初中生,正用沾着颜料的手指攥紧毛绒玩具——如此荒诞的场景,构成了网飞新剧《无声证言》最震撼的开场画面。

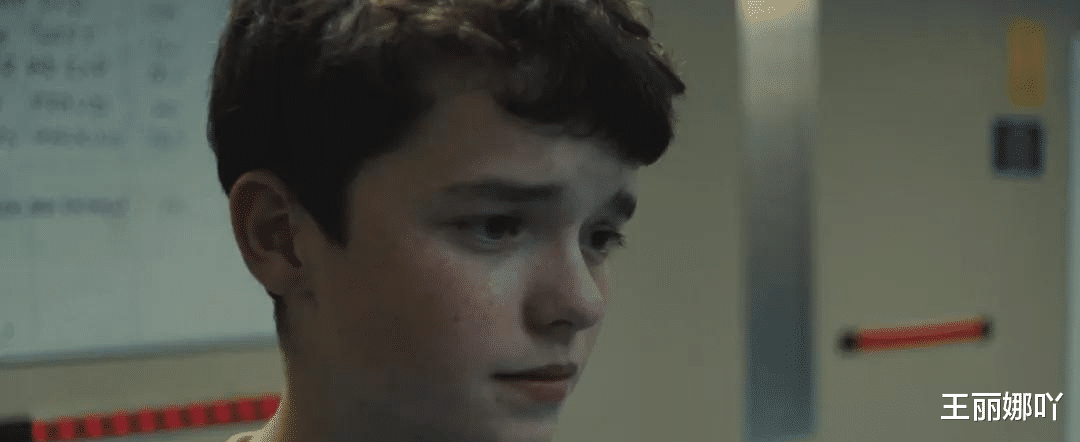

这个场景让我想起去年震惊英国的"TikTok杀人案"。据《卫报》披露,2023年英国16岁以下青少年持刀犯罪率同比上升27%,其中43%的案件存在社交媒体挑衅行为。就像剧中男孩杰米在审讯室反复揉搓的卫衣抽绳,当代青少年的心理防线,正在被无数看不见的丝线勒出血痕。

导演菲利普·巴兰蒂尼采用的手术刀式镜头语言,将我们拖入一场没有旁观者的审判。当镜头连续92分钟无剪辑地跟踪警局流程时,观众突然发现自己成了共犯——我们既是被审讯的杰米,又是逼问的警官,更是那个在社交平台点赞过暴力视频的"点赞者"。

"每个镜头都是精心策划的即兴表演。"主演斯蒂芬·格拉汉姆在拍摄手记中透露,剧组为保持"一镜到底"的真实感,特意将警局场景改造成环形轨道空间。这种技术冒险让人联想到NASA的太空舱训练——演员必须在精确走位中完成情绪爆破,任何细微失误都会导致整个拍摄周期推倒重来。

这种极致追求催生了影视史上罕见的表演奇观。少年演员欧文·库珀在审讯室27分钟的长镜头里,用微表情编织出令人战栗的心理迷宫。当他的眼球因撒谎向右上方偏移0.3秒时,这个细节竟与FBI犯罪心理研究室的实验数据完全吻合。更惊人的是,库珀即兴添加的"舔后槽牙"动作,后来被心理学家证实是青少年掩饰攻击性的典型微表情。

但技术奇迹背后藏着更深层的隐喻:当影视创作开始追求刑侦记录般的精确,这是否意味着现实中的青少年犯罪已发展到需要艺术真实来复刻的地步?就像剧中破碎的反暴力横幅,我们的社会预警系统是否也出现了可怕的认知裂缝?

在流媒体平台算法统治的时代,《无声证言》选择用最反算法的叙事挑战观众。它没有《亢奋》里霓虹灯般的青春躁动,也不像《心跳漏一拍》用糖衣包裹现实创伤。这部剧的每个毛孔都在渗出寒意,就像剧中那个永远在震动的手机——社交媒体的消息提示音,最终汇成了压垮少年的雪崩。

这种创作勇气让我想起去年获得普利策奖的深度报道《被算法绑架的青春期》。研究显示,Z世代每天平均接收的暴力信息量是千禧一代的7.3倍,而他们的大脑前额叶要到25岁才发育完全。这解释了为何剧中杰米能熟练模仿《侠盗猎车手》的作案手法——当虚拟暴力成为青少年社交货币,现实与游戏的界限正在像素化消融。

但真正令人不安的,是这部剧引发的"共情悖论"。当观众为杰米的演技喝彩时,我们是否在消费他人的痛苦?当剧集登上热搜榜首,这是否会像剧中那个被转疯的暴力视频,无意间成为犯罪模仿的教材?这种道德困境恰如剧中反复出现的镜子意象:我们凝视深渊时,深渊也在凝视我们。

在第四集结尾,镜头缓缓扫过杰米布满涂鸦的课桌。那些被教导主任视为"顽皮涂鸦"的线条,经法医鉴定竟精确还原了案发现场的空间结构。这个震撼的细节揭开了最残酷的真相:每个少年恶行的种子,都曾被成年人当作无伤大雅的玩笑。

《无声证言》的价值,在于它用影视语法重构了犯罪心理学的坐标系。当我们在弹幕里争论"凶手到底是不是他"时,或许该问问自己:在现实世界的"拍摄现场",我们究竟是阻止悲剧发生的场务,还是推动情节发展的编剧?

这部剧留给时代的,不仅是对青少年犯罪的深刻剖析,更是对影像创作伦理的尖锐拷问。当镜头能像CT扫描般透视社会病灶,影视工作者要做的不仅是记录创口,更要为整个时代开具诊断书——毕竟,预防永远比审判更有价值。就像剧中那个永远在充电的手机,我们的社会预警系统,是否也该及时插上责任的电源?