2023年7月,一则#宁静承认没戏可拍#的热搜在微博掀起8.2亿次阅读。这位手握金鸡百花双料影后的演员,在直播中轻描淡写说出「他们根本演不过我」时,恰似一柄锋利的牛刀划过影视行业的幕布,暴露出整个产业生态的深层病灶。

在横店影视基地的某剧组,98年出生的流量小花对着空气念数字的「1234567表演法」,日薪却高达208万。这荒诞的场景正是宁静口中「才不配位」的具象化呈现。根据《2023中国影视产业白皮书》,近三年影视项目投资额增长23%,但优质剧本占比下降至14%,主演平均年龄从32岁降至25岁,表演经验不足3年的新人占比突破41%。

资本催生的速食文化正在重塑行业标准。某视频平台制片人透露:「现在选角首要考虑的是微博超话排名,其次是带货数据,演技反而排在第三位。」这种畸形的价值体系导致「演技通货膨胀」——当60分表演被包装成80分,真正的90分演技反而失去市场空间。

在这种环境下,宁静的处境并非个案。郝蕾在《十三邀》中坦言「现在没人讨论表演的呼吸节奏」;秦海璐在《金星秀》里自嘲「我们这种『老戏骨』都改行当直播带货导师了」。数据显示,35岁以上女演员主演率从2010年的58%骤降至2022年的19%,这个被称作「影视圈35岁现象」的数据曲线,折射出行业对演技价值的系统性贬损。

二、从「造星工厂」到「内容农场」的范式转移当我们在抖音刷到宁静教网友「如何用眼神压戏」的15秒短视频时,可能没意识到这恰是影视工业革命的重要节点。传统意义上的「演员」正在裂变为多元化的内容生产者:张颂文开设表演网课年入千万,王传君转型剧本医生参与项目孵化,就连宁静自己也坦言「完全具备导演实力」。

这种职业身份的流动性,本质上是对抗行业危机的生存策略。横店集团最新财报显示,2023年入驻剧组中43%为竖屏短剧,平均制作周期仅7天。在这种「短平快」的生产模式下,演员被迫成为「六边形战士」——需要同时具备直播带货、综艺造梗、短视频创作等多重技能。

但这场变革也孕育着新机遇。爱奇艺「迷雾剧场」的成功证明,当制作周期延长30%、单集成本增加200万时,就能打造出《隐秘的角落》这样的现象级作品。这似乎印证了宁静的判断:「不是没戏拍,而是没有特别牛的戏」。资本寒冬反而催生出「精品剧溢价」现象,2023年豆瓣8分以上剧集数量同比增长27%,说明市场正在自发纠偏。

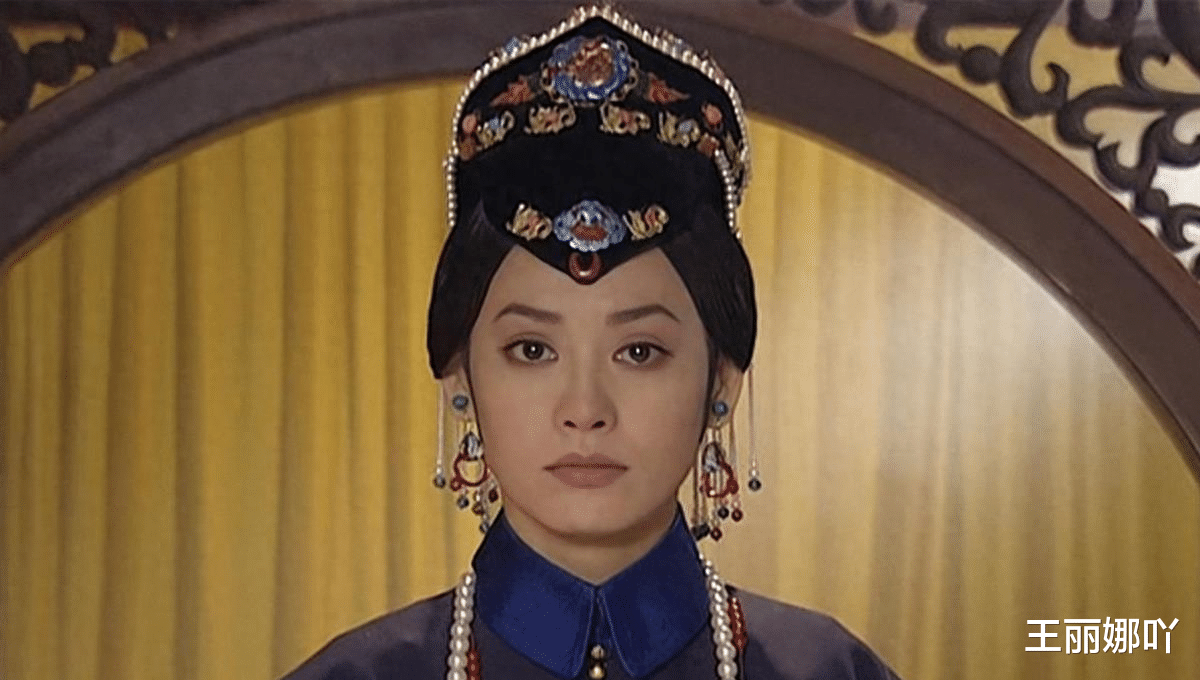

三、「观众代际革命」中的审美博弈当00后观众在B站用「静姐杀我」的弹幕刷屏《孝庄秘史》经典片段时,他们追捧的不仅是宁静的演技,更是一种对抗流量霸权的文化姿态。这种代际审美迁移正在重塑行业规则:云合数据显示,2023年「老剧修复版」点播量增长189%,「演技考古」成为Z世代追剧新姿势。

这场静悄悄的革命倒逼平台调整策略。腾讯视频近期推出的「经典重制计划」,邀请宁静等实力派演员以「表演指导」身份参与IP翻拍,本质上是将「演技」转化为可量化的生产要素。在《新红河谷》剧组,年轻演员佩戴的智能眼动仪实时监测表演张力,后台系统自动生成「宁静指数」评估报告——传统演技正在被解构成数字时代的文化密码。

观众权力的觉醒还体现在「自来水效应」的升级。当《流浪地球2》依靠民间二创逆袭排片时,当《漫长的季节》因观众自发组织的「显微镜看剧」活动破圈时,都在证明宁静所说的「观众给的荣誉不能随便踩在地上」绝非虚言。现在的观众不再是单向接收者,而是手握大数据算法的「云制片人」。

四、牛刀的N种出鞘方式在杭州某MCN机构的直播间里,49岁的宁静正在演示「如何在3秒钟切换三种微表情」。这场看似娱乐化的表演教学,实则是传统演员在数字时代的战略突围。她将三十年积累的表演体系拆解成「静氏九式」,通过知识付费实现演技变现,单场直播GMV突破2000万。

这种「降维打击」背后是行业价值链的重构。北京电影学院最新研究显示,实力派演员转型内容创作者的成功率高达78%,其知识付费产品的完课率是普通网课的3.2倍。当「宁静们」把斯坦尼斯拉夫斯基体系改编成「沉浸式表演剧本杀」,当章子怡的「微表情管理课」成为职场新人必修课时,演技正在突破银幕边界,渗入更广阔的文化消费领域。

而真正的破局者永远在创造规则。宁静透露正在筹备的「即兴电影实验室」,计划用48小时完成从剧本创作到成片的极限挑战。这种颠覆性的创作模式,既是对工业流水线的反抗,也是对影视本质的回归——当技术祛魅之后,唯有真正的表演艺术能穿透时间。

结语站在横店影视城明清宫苑的飞檐下,望着穿梭而过的汉服主播和短剧剧组,忽然读懂宁静那句「杀鸡用什么牛刀」的深意。这不是中年演员的无奈退场,而是行业洗牌前的清醒宣言。当泡沫破裂时,真正的金子总会发光——只不过这次,发光的方式可能是直播间的表演教学,可能是竖屏短剧里的惊鸿一瞥,也可能是某个凌晨三点灵感迸发的导演手记。

我们不妨把宁静现象看作行业生态重构的报春鸟。当「演技」突破影视框架,当「观众」升级为内容共创者,当「牛刀」找到新的出鞘姿势,这场静水深流的变革,终将催生出更健康的行业生态。毕竟,在算法统治的时代,唯有真正的艺术穿透力,才能打破「数据茧房」,在观众心中留下不会被AI取代的温度。