当向佐演技争议撞上周星驰遗产

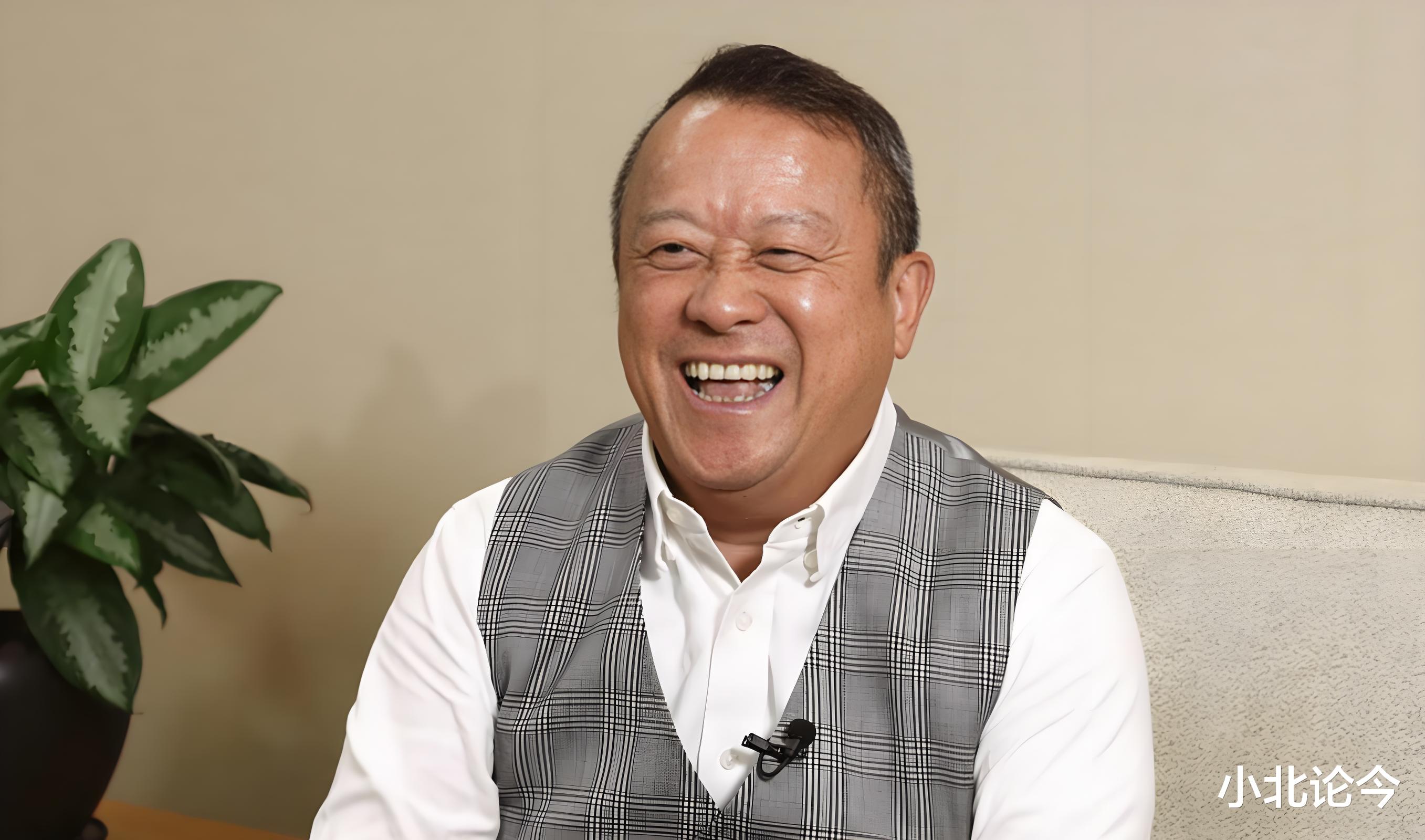

2025年《无限超越班》现场,向华强抛出“向佐抽象派可比周星驰无厘头”的惊人之语,犹如在娱乐圈投下一颗深水炸弹。吴镇宇憋红脸强忍笑意,曾志伟用“另一类”四两拨千斤的回应,构成了一幅荒诞的行业浮世绘。这场看似滑稽的对话,实则是资本话语权与大众审美激烈碰撞的缩影,更折射出移动互联网时代娱乐工业价值评估体系的撕裂与重构。

“抽象派”的诞生:一场资本赋权的语义突围

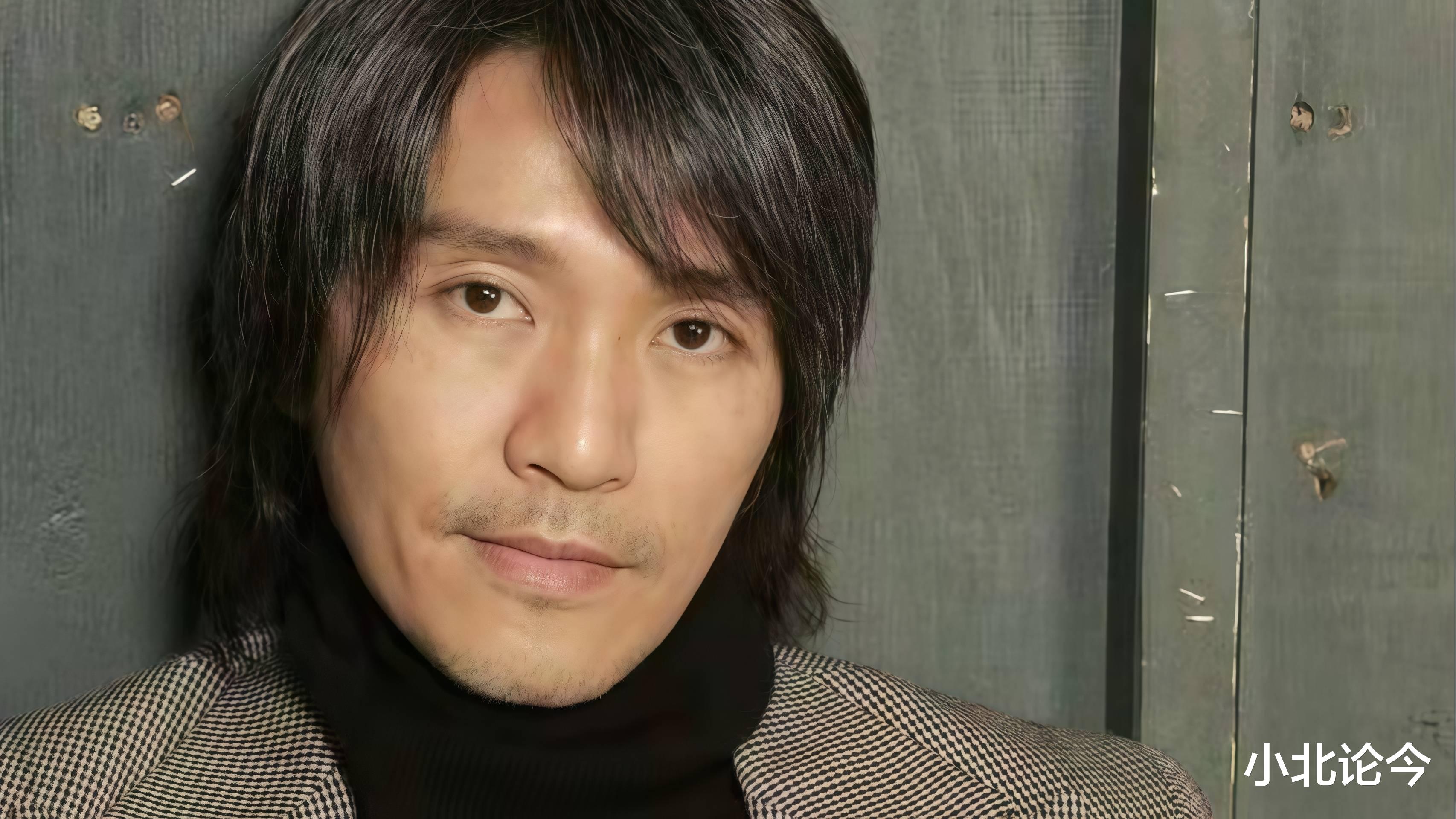

向华强创造“抽象派”概念绝非偶然。当儿子向佐在《封神传奇》《我的拳王男友》中贡献出五官乱飞的表演时,豆瓣评分持续探底,弹幕区却因“快乐吐槽”形成另类狂欢。向华强敏锐捕捉到这种黑色幽默背后的传播势能,将负面评价升华为“先锋艺术”——正如杜尚将小便池命名为《泉》,资本正在用解构主义策略对差评进行话语权收编。

这种操作早有先例:王晶将《澳门风云》系列定义为“后现代解构大片”,景甜团队将“资源咖”标签转化为“人间富贵花”人设。向华强的创新之处在于,他试图将周星驰这座喜剧丰碑化为“抽象派”的背书工具。但吊诡的是,周星驰的“无厘头”恰是草根逆袭的产物,其内核是对权威的颠覆,而向佐的“抽象派”却充斥着精英阶层的资源特权,二者本质上是解构与建构的对抗。

弹幕狂欢VS专业失语:评价体系的权力转移

吴镇宇憋笑的微表情在微博收获2.3亿播放量,网友制作的表情包横扫社交媒体。这种集体戏谑背后,是移动互联网时代观众对传统评价体系的起义——当豆瓣评分跌破4.0时,B站却因向佐表演的“鬼畜素材”产生82个百万播放量视频。专业影评人撰写的万字演技分析无人问津,普通观众用“眼睛瞪得像铜铃”等热梗完成对演技的话语解构。

这种现象印证了文化学者亨利·詹金斯的“参与式文化”理论:观众不再是被动的接受者,而是通过二次创作争夺文化解释权。向佐的“抽象派”在专业体系里是灾难,在亚文化场域却成为流量富矿。这种割裂让曾志伟的“另一类”回应显得意味深长——老牌艺人不得不承认,娱乐圈的裁判权已从金像奖评委席转移至抖音评论区。

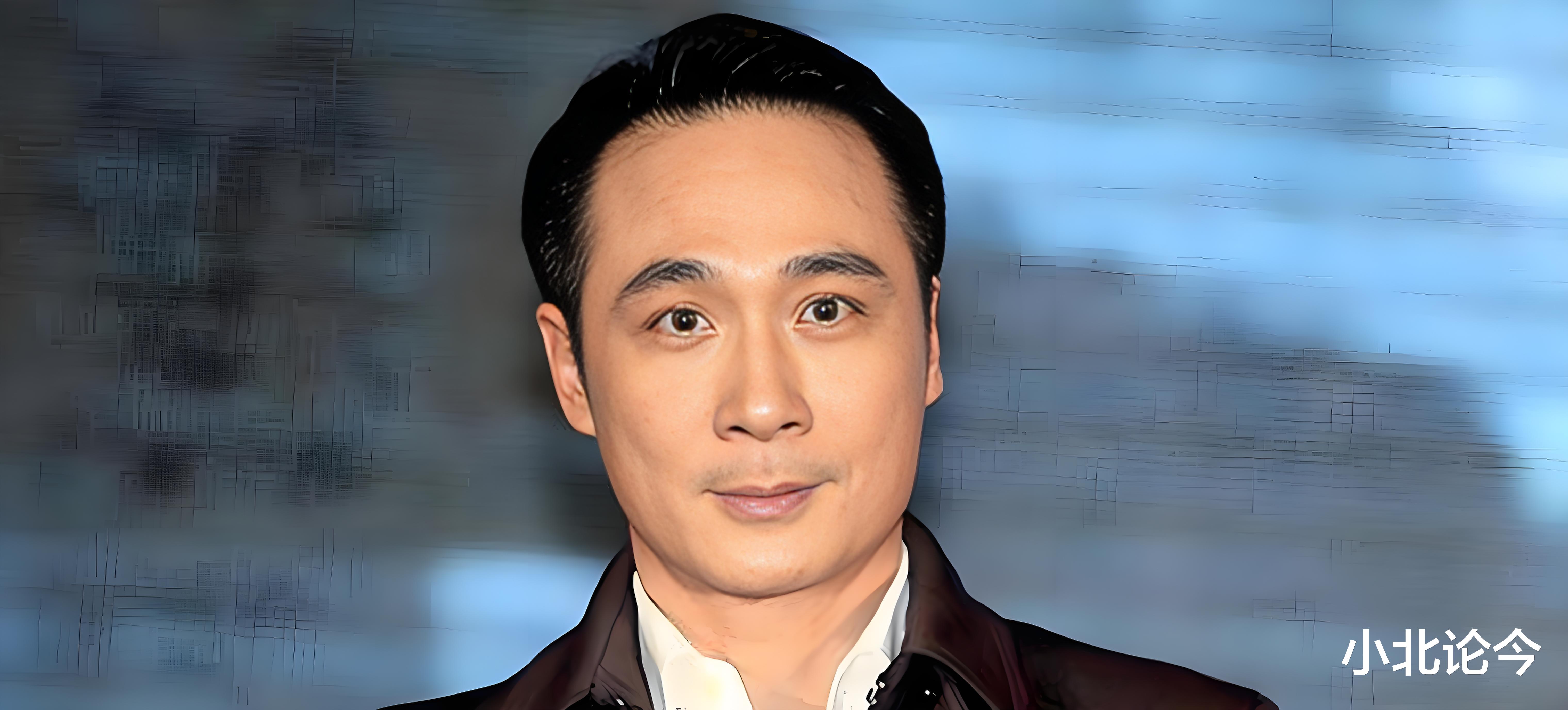

周星驰遗产的祛魅:当喜剧之王沦为修辞工具

向华强将周星驰抬出作比,恰暴露了资本对文化符号的功利性消费。周星驰的“无厘头”诞生于录像厅时代,是草根观众用录像带投票选出的文化图腾;而“抽象派”则是算法时代资本强推的预制菜。两者看似同属非常规表演,实则存在根本差异:《喜剧之王》中“死跑龙套的”是周星驰的真实写照,向佐却需要父亲在综艺里为其打造“受排挤”人设。

这种对比揭示了娱乐圈的残酷现实:周星驰用《大话西游》票房惨败换来作者话语权,向佐却因《门前宝地》遇冷就需要父亲下场公关。当向华强说“他们当年也不懂周星驰”时,刻意混淆了艺术先驱与资源宠儿的本质区别——前者用痛苦孕育创新,后者用特权制造话题。

解构之后:娱乐圈需要怎样的新叙事?

这场闹剧暴露出旧有评价体系的崩溃:IMDb评分、票房数据在短视频二创面前节节败退,专业奖项的公信力被弹幕文化消解。但这不是艺术的末日,而是新秩序诞生的阵痛。正如王家卫在《繁花》中启用抖音美学,张艺谋在《满江红》里融入剧本杀叙事,真正的突围需要创作者与观众共建新语言。

向佐若想摆脱“抽象派”的讽刺标签,或许该学学谢霆锋的转型之路——当年顶着“星二代”光环的偶像,用《线人》中满脸血污的表演完成自我证道。毕竟在这个全民皆评委的时代,真正的“抽象派”不该是演技的遮羞布,而应是打破圈层偏见的破壁器。当某天观众不再因“向华强之子”关注向佐,而是为其角色真情实感地争论时,“抽象派”才算完成了它的历史使命。