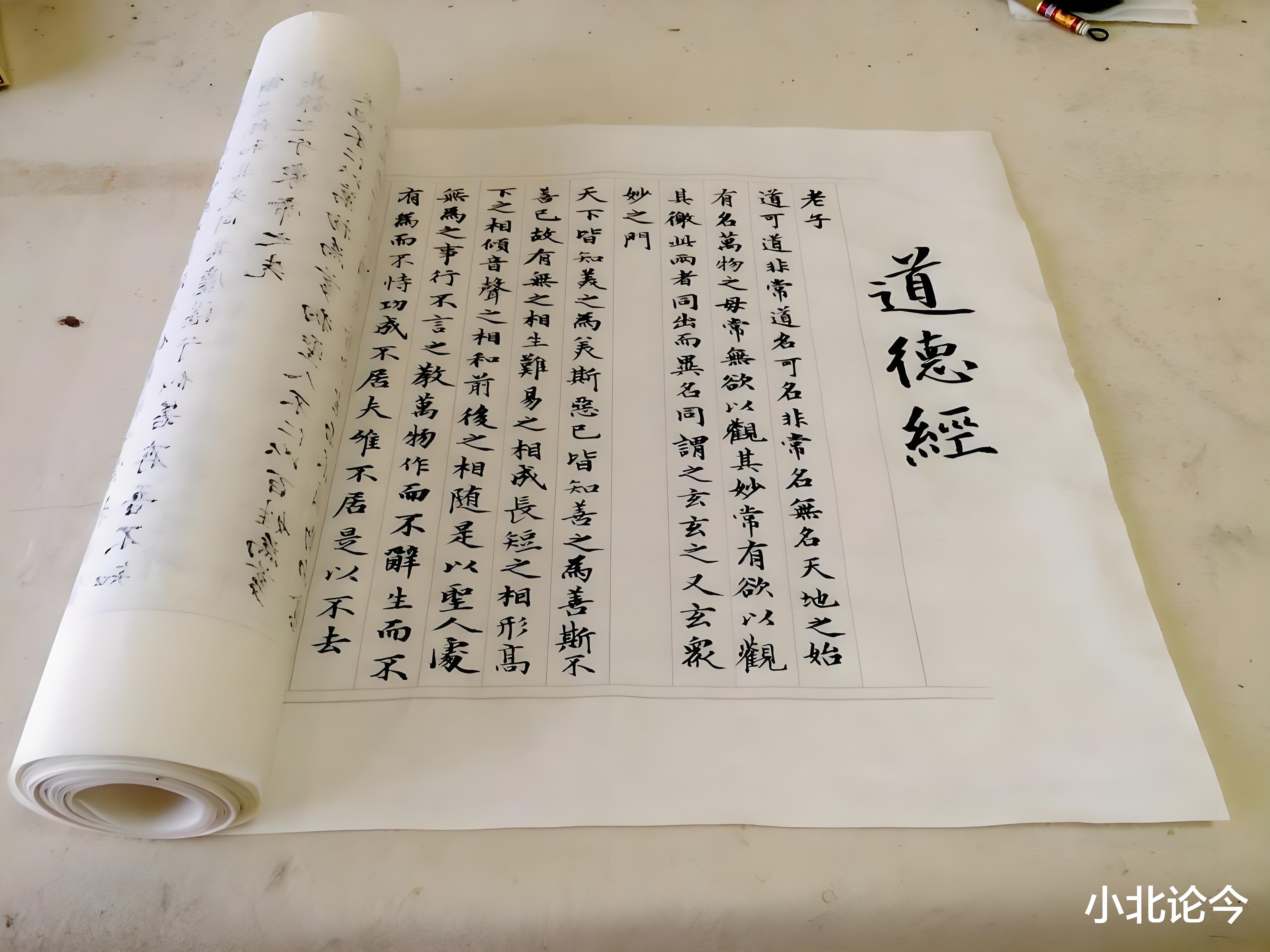

读点《道德经》,你会活得更通透、更从容。——李北

一,混沌初开的语言仪式——"道可道,非常道"

天地未剖之际的呼吸凝结成六个字,老子在竹简上刻下这道永恒的裂缝。当"道"字在唇齿间震颤的刹那,已不再是鸿蒙初辟时那道流转于星尘之间的原初震颤。就像试图用陶罐盛装江河,语言在触碰终极真理时必然破碎成粼粼波光。古希腊哲人赫拉克利特说"人不能两次踏入同一条河流",老子则以更决绝的姿态宣告:凡被言说的道路,都已成为干涸的河床。

(意象延伸:青铜鼎上的饕餮纹在祭祀烟火中扭曲,甲骨文的"道"字里藏着鹿群消失的蹄印,所有试图定义永恒的语言都像晨露在竹简上蒸发,留下龟裂的痕迹。)

二,天地祭坛上的双重舞蹈——"名可名,非常名"

命名是创世的第二次日出,也是最初的牢笼。当仓颉用树枝画出第一个符号,万物便在概念的重负下开始褪色。老子看见那些被"仁""义""礼"铸成青铜面具的统治者,如同《楚辞》中戴着黄金枷锁的山鬼,在概念的密林里迷失了本真面目。佛陀在菩提树下证悟"凡所有相,皆是虚妄",老子则在函谷关的月色里写下:真正的名,是陶渊明南山下的菊,在欲辨忘言时绽放。

(诗性解构:周天子祭天时的玉琮在月光下泛着冷光,九鼎上的铭文像锁链缠绕着华夏大地。那些被称作"礼乐"的星辰,终将成为坠落在《诗经》残篇里的陨石。)

三,玄牝之门的两面青铜——"无,名天地之始;有,名万物之母"

在敦煌莫高窟的壁画深处,飞天手持的琵琶突然断了弦,寂静中显露出创世的奥秘。无,是女娲补天时留下的第五色空缺;有,是大禹划九州时定下的第一道疆界。如同《易经》中阴阳爻的颤动,无是未落笔的宣纸,有是墨痕里游走的龙蛇。王维在《终南别业》写"行到水穷处,坐看云起时",老子早已参透:云起处是"无",水穷处即"有",而真正的道在有无之间吞吐万象。

(意境交织:商朝的司母戊鼎装着祭祀的虚空,战国的曾侯乙编钟在震荡中丈量寂静。青铜器上的雷纹,既是有的具象,又是无的显影。)

四,观道的九重镜渊——"故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼"

这是老子为后世设下的镜宫:一面是宋徽宗《瑞鹤图》里欲乘风归去的仙禽,一面是八大山人画中翻白眼的孤鸟。无欲之观,如同庄子在濠梁之上见鱼之乐;有欲之观,恰似屈子在天问中追逐陨落的星辰。敦煌藏经洞的菩萨低眉是无欲的妙,兵马俑的怒目金刚是有欲的徼。而真正的修道者,当如陶潜饮酒时"不觉知有我",又如苏轼夜游时"羽化而登仙"。

(历史回响:老子看到三千年后,曹雪芹在《红楼梦》太虚幻境写下"假作真时真亦假",而爱因斯坦在相对论方程中触摸到宇宙的琴弦——万物皆在观测者的瞳孔里重新降生。)

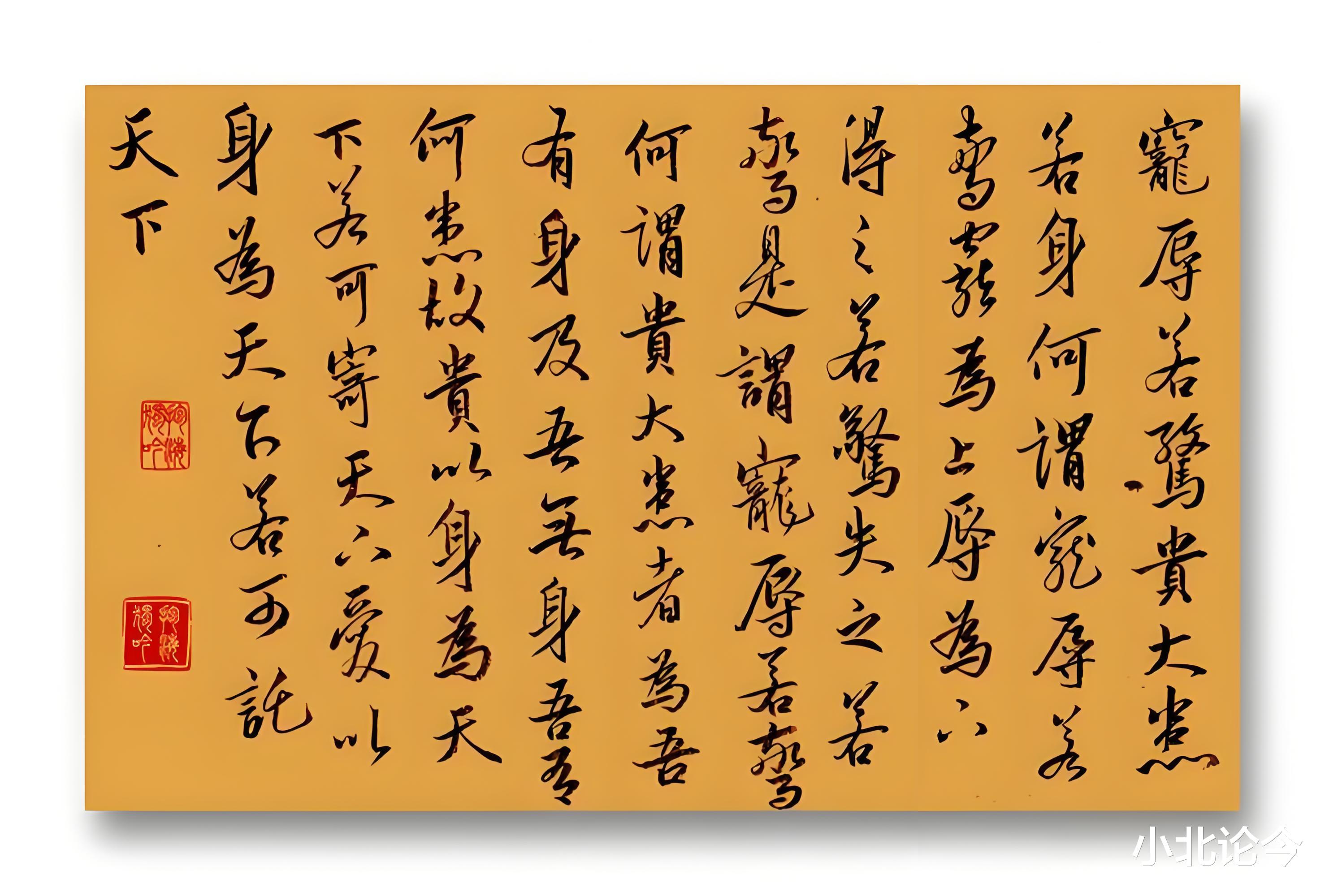

五,众妙之门的月光契约——"此两者同出而异名,同谓之玄"

当李白在《把酒问月》中写下"白兔捣药秋复春",他触碰到了老子封印在竹简中的月光。有与无,是吴道子画中吴带当风的虚实相生,是张旭狂草里墨色枯润的阴阳交割。就像长江在夔门被山峡劈成两道激流,却在入海口融成同一片汪洋。米芾拜石时的痴狂是无,颜真卿祭侄文稿的墨泪是有,而中国艺术的至高境界,永远是残缺的汉陶与完满的宋瓷在玄境中的对视。

(文明隐喻:良渚玉琮的方圆结构暗合天地秩序,紫禁城的太和殿在晨昏线分割光明与黑暗。老子留给后世的不是答案,而是一把刻着太极图的青铜钥匙,等待在量子物理与人工智能时代重新转动。)

结语:道的未完成交响

函谷关的夯土城墙早已风化,但老子在竹简上刻下的沟壑仍在时空里延伸。当霍金在《时间简史》里描绘宇宙的起源,当敦煌藏经洞的《道德经》写本在大英博物馆泛黄,我们突然明白:所有对第一章的解读,不过是盲人摸象时的手语。真正的道,是陶渊明忘记语言时采摘的菊花,是贝多芬失聪后谱写的《第九交响曲》,是老子留给世界的、永不终结的形而上学诗篇。