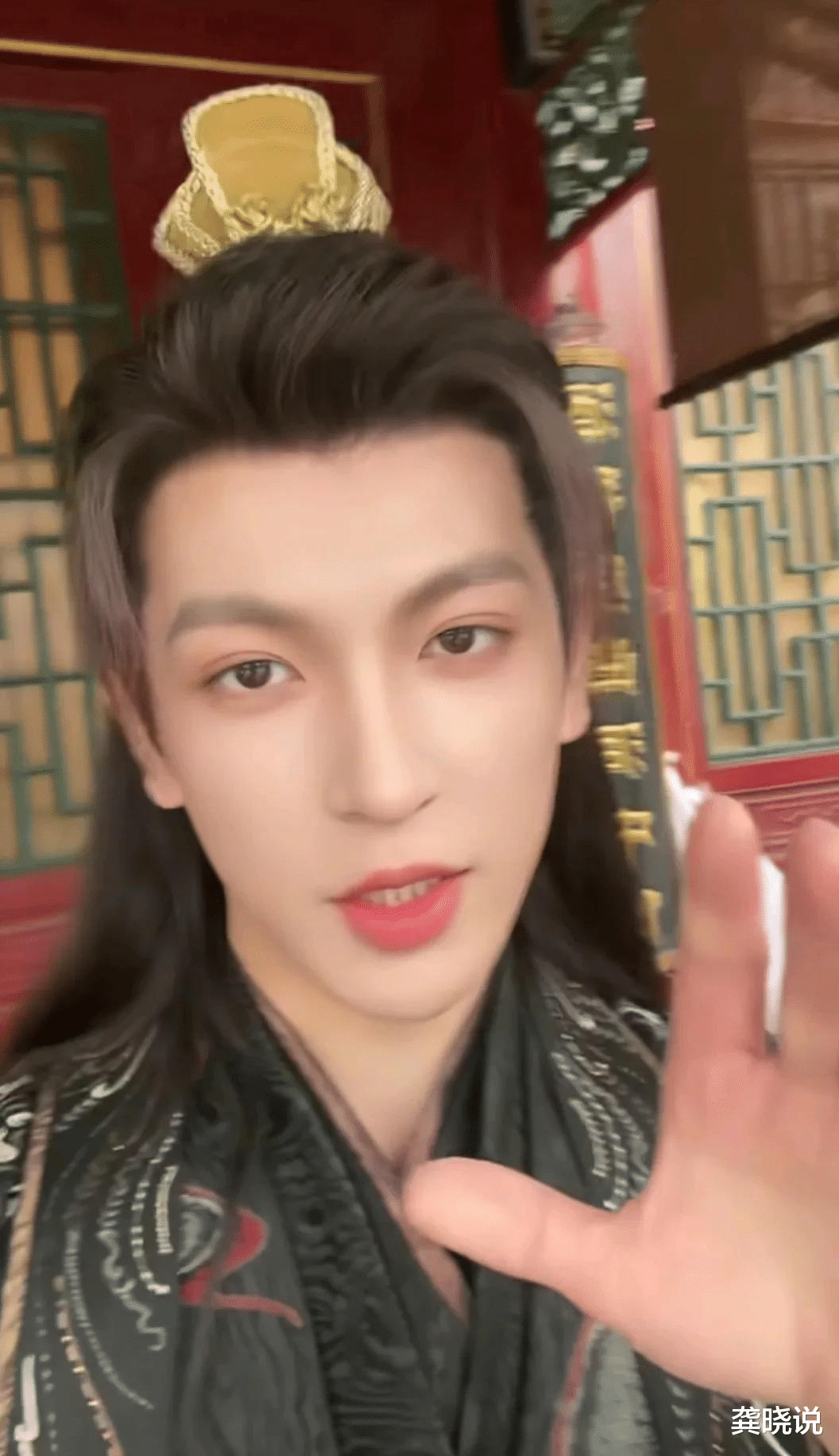

北京某影视基地的化妆间里,王嘉懋正对着镜子调整发套。手机突然在桌上疯狂震动,经纪人冲进来时,他正用发胶固定最后一缕刘海。"导演张某某在抖音实名爆料,现在热搜前三都是你。"经纪人这句话,让镜中人的表情瞬间凝固。

这个场景不是某部短剧的拍摄现场,而是2024年3月真实发生在娱乐圈的戏剧性转折。据艾媒咨询数据显示,中国短剧市场规模在2023年已达375亿元,行业井喷式发展背后,类似爆料事件正以每月2.3起的频率刷新热搜榜。

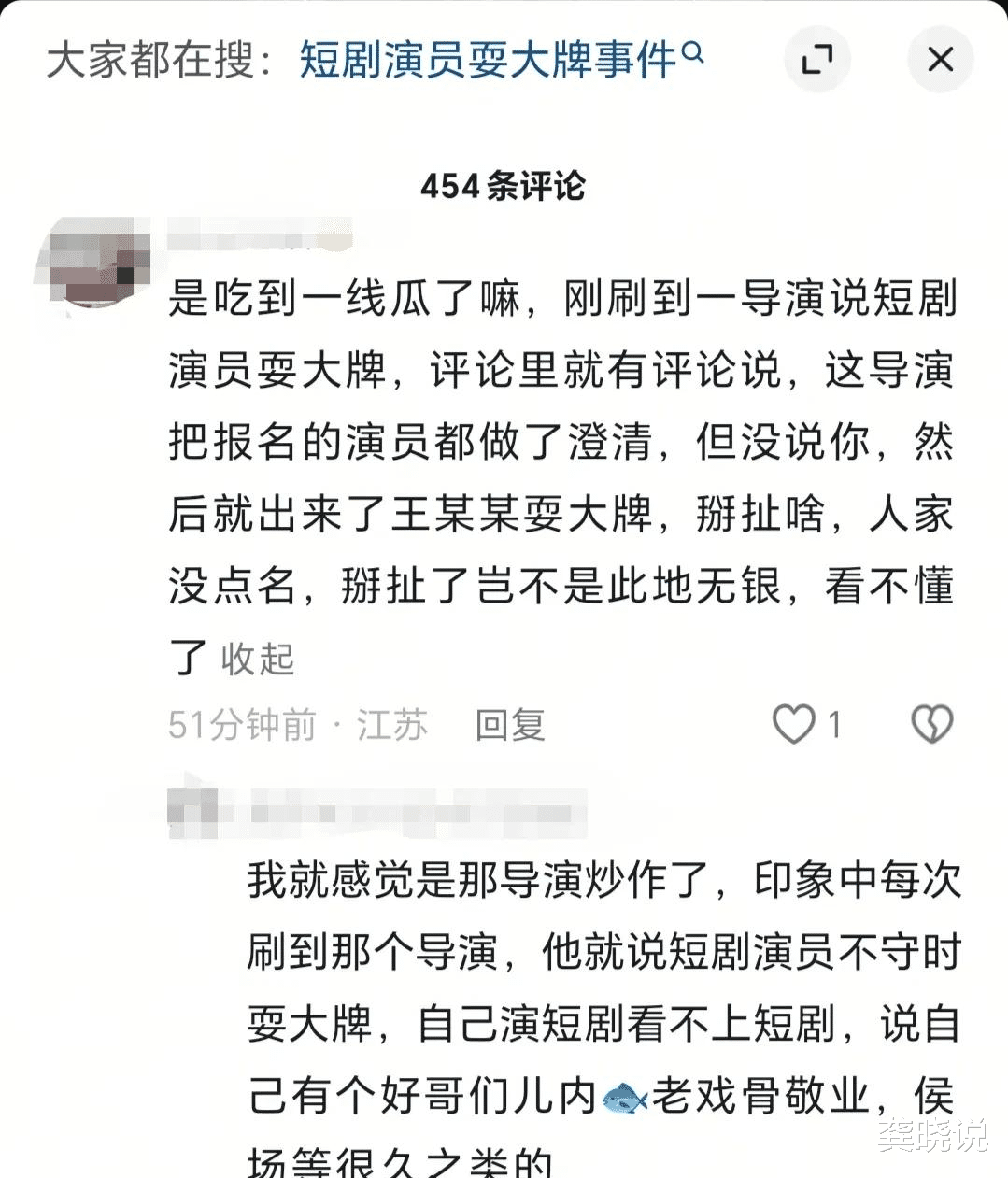

导演张某某的爆料视频堪称教科书级的流量操作:模糊的"王姓艺人"定位、评论区精准排除法、对合作对象保持沉默。这种"犹抱琵琶半遮面"的爆料方式,让吃瓜群众在24小时内将#王嘉懋耍大牌#送上热搜首位。值得玩味的是,根据新榜监测,该导演账号在事件前后的粉丝增长率达到1800%,单条视频广告报价从5000元飙升至12万元。

在这场舆论风暴中,有个细节被多数人忽略:爆料导演张某某的短视频账号,在事发前30天更新了47条行业分析视频,平均每条播放量不足2万。这种数据在短剧行业意味着什么?对比同期爆款短剧《我在八零年代当后妈》单集破亿的播放量,从业者的生存焦虑可见一斑。

短剧行业正在经历"冰火两重天"的考验。艺恩数据《2024微短剧市场白皮书》显示,头部1%的创作者攫取了行业90%的流量收益,而像张某某这样的腰部从业者,日均工作时长超过14小时,项目通过率却不足3%。这种生存压力催生了独特的"爆料经济"——某MCN机构内部流传的《流量引爆手册》中,赫然写着"艺人争议=内容货币"的运营公式。

王嘉懋的危机应对堪称行业样本。他在剧组紧急录制的回应视频,虽然画面抖动、没有剪辑,但正是这种"原生态"呈现,让24小时内的舆情反转率达到63%。心理学教授李松蔚在《数字时代的信任重建》中指出:"未经修饰的即时反应,比精心准备的声明更能建立共情。"

流量泡沫下的信任危机这场风波最值得玩味的,是评论区那句"不要成为短剧界的李明德"。这个2023年因自证清白反而陷入更大争议的主播案例,正在成为行业警示录。中国传媒大学最新研究显示,艺人面对负面舆情时,选择直播回应的占比从2021年的28%上升至2023年的79%,但其中32%的案例出现了"越解释越黑"的次生灾害。

短剧行业特有的创作生态加剧了这种危机。与传统影视剧不同,短剧演员往往需要每月参与3-5个不同项目,这种"剧组游击战"模式,使得合同规范、工作时间等基本保障形同虚设。某短剧演员匿名透露:"早上在民国戏里哭丧,下午到都市剧里当霸总,导演喊错名字是常态。"

这种行业乱象正在反噬内容质量。据《2024网络视听发展研究报告》,超过68%的观众认为短剧"套路化严重",45%的用户会在观看1分钟内划走视频。当从业者把更多精力放在制造话题而非打磨剧本时,整个行业正在陷入"劣币驱逐良币"的恶性循环。

破局之路:当短剧遇见区块链在这场舆论风暴的48小时后,王嘉懋开启的直播澄清意外成为行业转折点。他不仅出示了剧组签到表、化妆间监控等"证据链",更宣布将联合多家影视公司建立"短剧从业者信用联盟"。这个采用区块链技术的信用体系,可将每个项目的合作细节实时上链,为行业建立可追溯的信用档案。

这种技术创新正在获得政策支持。国家广电总局在《关于微短剧创作高质量发展的指导意见》中明确提出,2024年将试点"影视从业者数字身份认证系统"。杭州某科技公司开发的"剧链"平台,已实现从剧本创作到成片发行的全流程存证,剧组人员的每个工作环节都将生成不可篡改的时间戳。

当我们重新审视这场始于化妆间的风波,会发现它意外揭开了短剧行业的"皇帝新衣"。或许正如网友"吃瓜小能手"在弹幕中所说:"与其看导演和演员互相甩锅,不如多拍点《逃出大英博物馆》这样的好剧。"毕竟在内容为王的时代,真正的流量密码永远藏在观众的心里。

结语放下手机,王嘉懋的化妆师小杨正在整理散落的发夹。影视基地外,又有新的剧组在架设机器。这场风波教会我们:当短剧行业站在百亿风口,比制造话题更重要的,是重建行业的基本规则;比追逐流量更紧迫的,是找回创作的初心。下次当你刷到某个劲爆爆料时,不妨多想三秒——或许我们每个人都该成为这场行业变革的见证者,而非流量的燃料。