2023年3月28日中午十二点零七分,谢浩男一家三口社交账号的更新进度条突然定格。这个曾用365天不间断更新感动千万网友的寻亲家庭,像被按下暂停键的电视剧,留下满屏未解的悬念。在最后的视频画面里,23岁的谢浩男正在食堂吃着八块钱的肉酱面,评论区却已掀起价值百万的舆论风暴。

谢家账号的成长轨迹,堪称新媒体时代的亲情叙事范本。从认亲现场颤抖的拥抱,到日常相处的点滴记录,摄像机见证了失散家庭的重组过程。这种"养成系"的亲情直播,恰好击中了当代人对真实情感的渴望。据《2023中国社交媒体情感消费报告》显示,家庭类账号的日均观看时长同比激增47%,"真实生活"类内容完播率是精致短剧的三倍。

但镜头之外的裂缝正在显现。当谢爸宣布进军直播带货时,网友立即在弹幕区筑起道德防线。"只支持谢妈带货"的呼声背后,是观众对"完美受害者"的执念。这种集体心理投射,使得寻亲家庭不得不在公众期待中扮演既定角色——他们必须是历经沧桑仍保持纯粹的存在,任何商业化尝试都会引发人设崩塌的危机。

在浙江传媒学院近期开展的"新媒体与家庭关系"田野调查中,67%的受访网红家庭承认,镜头内外的行为存在刻意区隔。谢浩男坚持穿旧球鞋、吃食堂简餐的"苦行僧"形象,或许正是这种表演性生存的注脚。当现实生活成为被观看的展品,每个家庭成员都不得不戴上人格面具。

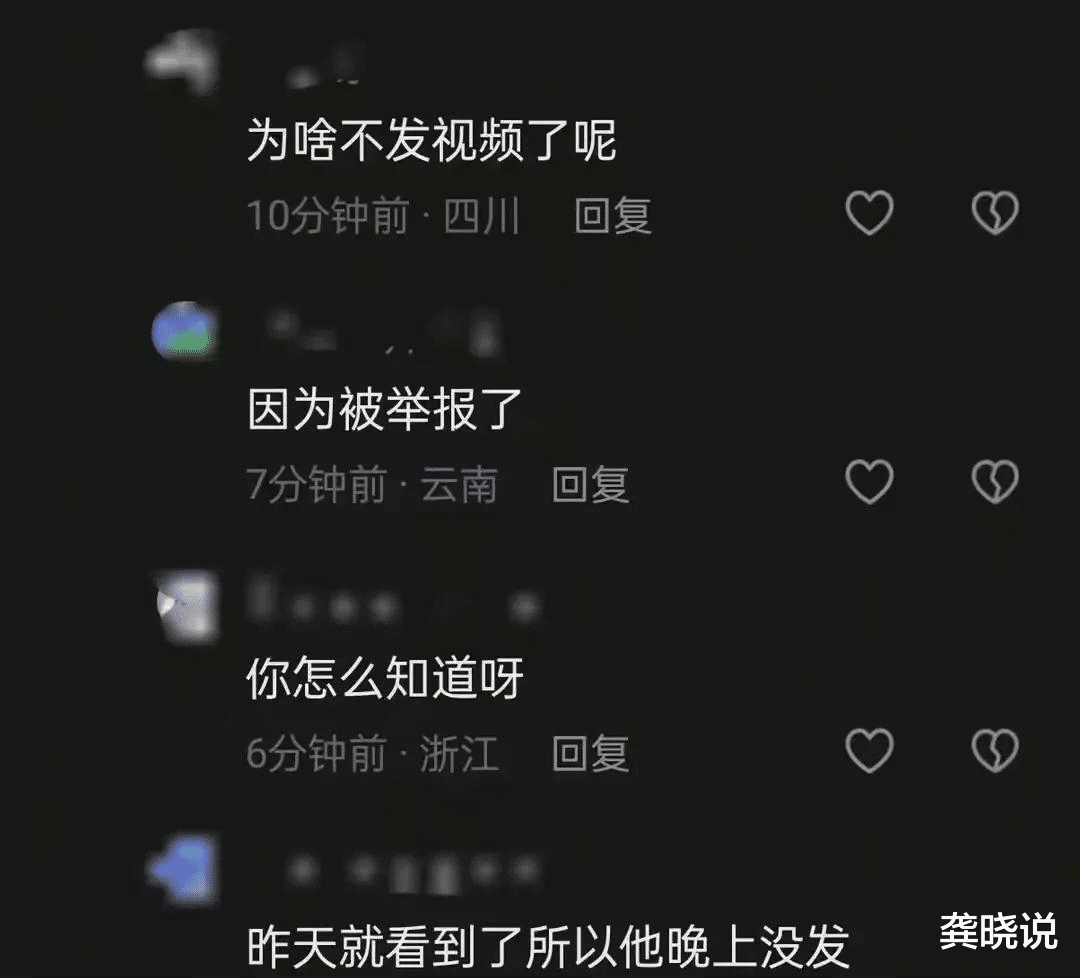

停更事件引发的全民破案热潮,堪称数字时代的人性观察实验。网友化身福尔摩斯,从蛋糕裱花字样推测家庭关系,在合影背景里寻找陌生女性身影,甚至通过外卖订单分析消费水平。这种集体侦探行为,在心理学上被称为"窥私补偿机制"——当现实社交趋于疏离,人们通过剖析他人生活获得情感代偿。

北京师范大学网络行为研究中心的最新研究揭示,每起网络热点事件中,平均会产生2.7万个用户生成的侦查线索。在谢家事件里,这些线索编织成矛盾的证据链:既有邻居证实谢妈送快递养家的辛劳,又有出生证明显示的户籍疑云;既有兄妹互动的微妙表情,又有奔驰车钥匙折射的阶层跨越。

在这场全民参与的真相挖掘中,事实与虚构的界限逐渐模糊。某短视频平台数据显示,带有#谢家真相#标签的内容中,32%属于二次创作剧情,17%是AI换脸视频。当现实素材被加工成狗血连续剧,当事人的真实处境反而淹没在信息洪流中。

流量经济中的亲情异化谢家账号的商业化尝试,撕开了温情面纱下的残酷现实。在宣布带货计划后的72小时内,账号粉丝量经历戏剧性波动:先暴跌20万,又因"挺谢妈"运动回涨35万。这种过山车式的数据变化,印证了法国哲学家鲍德里亚的"消费社会"理论——情感关系正在被异化为可交易符号。

更值得关注的是家庭内部的代际冲突。00后谢浩男拒绝继承父亲公司的选择,与妹妹"好着呢"的模糊回应形成微妙对照。这让人想起"错换人生28年"事件中的姚策,同样在认亲后面临传统家庭伦理与个体价值的撕裂。当流量成为新型家庭资产,年轻一代正在用拒绝继承的方式反抗被安排的命运。

直播电商行业报告显示,2023年家庭账号的带货转化率比个人IP高出41%,但解约纠纷也同比增加两倍。谢家事件暴露出亲情IP的致命弱点:当家庭成员的发展诉求出现分歧,商业合作反而会成为关系裂变的催化剂。

结语:在围观与守护之间这场持续发酵的停更风波,恰似数字时代的情感寓言。我们见证着技术如何重塑亲情表达,也目睹着流量如何解构家庭边界。当网友为"谢妈去哪了"争论不休时,更本质的追问或许是:在人人都有麦克风的时代,我们该如何守护真实的情感连接?

或许答案藏在孙海洋的最新倡议里。这位寻亲父亲在建立"防拐基金"时说过:"每部手机都应该成为打拐的哨站,而不是围观的看台。"当谢家的故事从社会新闻变成流量消费品,我们更需要思考:如何将公众的关切目光,转化为推动防拐机制完善的力量;如何让技术成为亲情重建的脚手架,而非撕裂伤口的利刃。

在这个全民直播的时代,每个家庭都可能成为下一个谢家。当我们滑动屏幕的手指稍作停留,或许该问问自己:我们究竟是在见证亲情,还是在消费苦难?对真相的追寻,是否正在变成另一种形式的伤害?这些问题没有标准答案,但提问本身,或许就是守护人性温度的起点。

老谢慌了,浩男亲妈离了,整天一家人与二婆秀视频,网民不买账了,现在是想办法原配与自己一家录视频,消除网民疑虑,议论太大,好带货,二婆不同意,总之老谢不地道,干脆停一段时间。