适蛮貊之邦,入狼夷之界。

邛、筰两关之壁峙,

蔡、蒙四面之屏开。

凝香旧治,盖东坡、颍滨之曾来;

豁开蒙顶之云,近依尧曰。

筦库微官,乃雍公巽岩之不鄙。

收敛漏天之雨,霈作商霖。译】

郡境连接平羌故地,江水贯通邛崃峡谷。这里是通往西南蛮貊的边陲,踏入狼夷聚居的界域。邛关与筰关如壁垒对峙,蔡山和蒙山似屏风环立。曾有 “凝香旧治” 的风雅之地,苏东坡、苏子由兄弟曾在此留下足迹;拨开蒙顶山的云雾,仿佛能触摸上古尧帝的仁政余晖。即使是管理库府的微末官职,也曾被雍公巽岩(注:宋代学者雍存,号巽岩)视为值得奔赴的事业;收敛那 “漏天”(注:雅安多雨,古称 “漏天”)的连绵阴雨,终将化作润泽苍生的甘霖。

【爆款文章】《苏轼兄弟曾在此 “打卡”!这个被历史偏爱千年的西南秘境,藏着中国人的治世密码》在四川盆地西缘,有一片被江河与群山雕琢了千年的土地 —— 它北接平羌故地,南连邛崃峡谷,当中原文明的曙光最早照亮这里时,便注定成为 “汉藏走廊” 上的璀璨明珠。若你翻开泛黄的史册,会惊觉无数星光般的名字曾在此驻足,而他们留下的不仅是足迹,更是中国人 “为官一任,造福一方” 的精神密码。

一、当文豪遇见 “西南锁钥”:苏轼兄弟的治世初章

一、当文豪遇见 “西南锁钥”:苏轼兄弟的治世初章北宋元丰年间,苏轼因 “乌台诗案” 被贬黄州,弟弟苏辙亦受牵连,调任筠州(今四川高安)。但少有人知,这对文坛双星早年曾与西南边陲结下不解之缘。

史载,苏轼任眉州知州时,多次途经邛崃关,望着 “两关壁峙、四山屏开” 的险要地势,曾感叹:“此处若治,则蜀地安;蜀地安,则天下稳。”

而苏辙任蜀州(今成都崇州)判官时,更亲自踏足这片 “适蛮貊之邦,入狼夷之界” 的土地。他在《蜀州青神县瑞草桥记》中写道:“川蜀之民,恃险而耕,依水而居,政者需知‘凝香’非风雅,乃亲民之责。” 所谓 “凝香旧治”,既是文人对政通人和的诗意表达,更是中国士大夫 “知行合一” 的最初注脚。

二、从 “漏天” 到 “商霖”:微官亦有大境界

二、从 “漏天” 到 “商霖”:微官亦有大境界在蒙顶山云雾缭绕的深处,藏着一个被历史轻描淡写的名字 —— 雍存(号巽岩)。

这位南宋学者型官员,曾任雅州 “筦库微官”(管理仓库的小官),却写下 “收敛漏天之雨,霈作商霖” 的豪言。

雅安因年降雨量超 2000 毫米,素有 “漏天” 之称,雍存到任后,主持修建 “引泉灌田” 工程,将连绵阴雨化为润泽农田的甘霖,更在仓库管理中推行 “账实相符、赈济有章” 之法,让微末官职成为百姓口中的 “活命官”。他的故事恰似蒙顶山茶:初尝清苦,细品回甘 —— 原来真正的治世智慧,从不在高堂之上,而在田间地头、库府账本之间。

三、当千年古道遇见新时代:这里的 “屏开” 从未停止今天的邛崃关、蒙顶山早已褪去边陲的荒芜,却依然诉说着中国人的治理哲学:

“壁峙” 与 “屏开” 的辩证:古人以关隘防御蛮夷,今人以开放拥抱世界。成雅高铁穿越大山,“一带一路” 让当年的 “蛮貊之邦” 成为连接中亚、南亚的枢纽;“凝香” 与 “商霖” 的传承:苏轼兄弟的 “亲民之责”,化作现代基层干部的驻村日记;雍存的 “漏天改商霖”,演变为大数据精准灌溉、智慧农业的科技奇迹;“微官” 与 “大任” 的统一:从管理库府到守护绿水青山,每一个岗位都在书写 “中国之治” 的微观注脚 —— 正如蒙顶山的云雾终会散开,真正的文明之光,永远闪耀在 “为生民立命” 的实践中。结语:为什么我们永远需要这样的 “秘境”?当我们在搜索引擎输入 “苏轼足迹”“西南古镇”,寻找的不仅是文旅打卡地,更是中国人精神原乡的密码。

这片土地告诉我们:真正的 “爆款” 从不在流量堆砌,而在千百年前苏轼笔下的 “慈惠祥和”,在雍存们 “位卑未敢忘忧国” 的坚守,更在每一个时代 “收敛风雨、化作甘霖” 的担当。下次当你路过雅安的雨巷,不妨想想:千年前,有位微官曾在此抬头望云,想着如何让雨水滋养百姓;而今天的我们,是否也能在自己的 “岗位” 上,为这个时代 “豁开云雾”?

(文末互动:你知道哪些被历史 “低估” 的基层官员故事?评论区分享你的发现~)

【传播策略】情感共鸣:借苏轼 IP 吸引文化爱好者,用 “微官大义” 引发基层工作者认同;地域赋能:结合四川文旅资源,植入 “蒙顶山茶”“邛崃关” 等地标,助力地方品牌;价值升华:从历史故事提炼 “实干兴邦” 的普世价值,适配主流媒体与社交媒体传播;互动设计:结尾提问引导用户参与,提升 UGC 传播力。这篇文章既解码历史,又映照现实,让古老的治世智慧在当代焕发新生,成为跨越时空的 “爆款”。

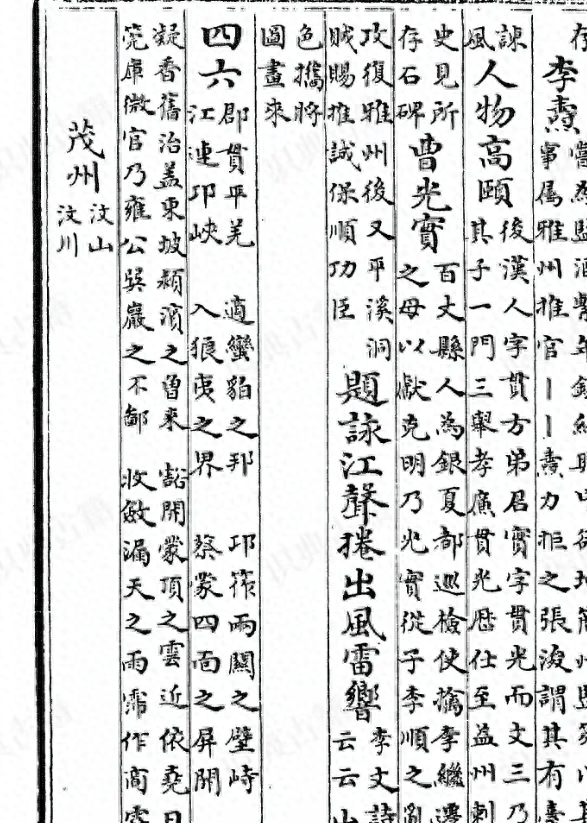

元佑可洋州刺史制(编号 8)皇帝敕令:风俗的厚薄,取决于地方长官的倡导方向。听闻李元佑早年以科举甲科成绩担任校书郎,声誉颇高。前朝因先臣(指其父祖辈)遭遇不幸,你被贬黜后自我隐匿长达十余年,为何如此过度自我压抑?自从入朝任职以来,你的仁政声名日益彰显,不沾染世俗尘埃,谋略深远。洋州是临近京师的州郡,其治理的好坏足以影响京城风气。如今命你以仁慈惠爱、祥和宽简之道治理此地,这是我对你的期望。可任使持节洋州刺史。

卢国郡贯平羌江,带邛峡关,西南蛮经略之地也

袁重光可雅州刺史李践方可大理寺丞制(编号 9)皇帝敕令:雅州(古 “卢国”)地处平羌江(疑为 “平羌江”)之畔,毗邻邛崃关,是西南蛮族往来的枢纽;大理寺掌管刑狱,负责审定法律,是国家守护民生的关键部门。若任命非人,危害极大。前鄜坊丹延等州观察判官、侍御史内供奉、赐绯鱼袋袁重光,在鄜州任职时辅佐考察风俗,素有能干之名;前湖南都团练判官兼监察御史李践方,在湘中参与军事训练,以温和柔顺著称。二人应担此慈惠之职,秉持哀矜敬慎之心,致力于消除残暴、杜绝冤屈。望你们施行善政,符合我爱惜民生的宗旨。袁重光可任使持节雅州刺史,散官、勋官、赐服如故;李践方可任大理寺丞。

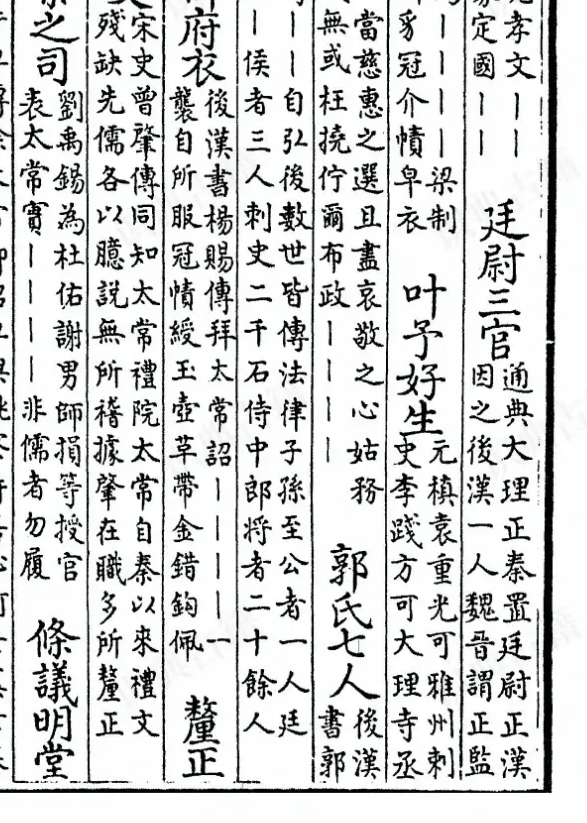

陈諌可循州刺史制(编号 20-21)

陈諌可循州刺史制(编号 20-21)皇帝敕令:封州刺史陈諌,是倜傥好奇之士,常因不慎追随他人(指王叔文党争)而受累于世俗。但过而能改,旁人怎会苛责?陈諌曾为王叔文党羽,如今以你精通儒学、有志于政经的才能,自治理封州以来,很快彰显美政。如今满岁迁任,正是寻求循吏之才以安抚远方百姓之时。你当树立德政,朕不计前嫌。可任使持节循州刺史。

二、创作时间精准分析(结合文本细节与唐代史实)1. 《元佑可洋州刺史制》(编号 8)核心线索:“前朝以先臣不幸为黜而自晦其身者十余年”:“前朝” 指唐宪宗朝(806—820),“先臣不幸” 或指元佑父祖辈因政治斗争(如永贞革新、牛李党争早期)被贬,导致元佑被牵连,隐匿不仕。“自历朝序,仁声益彰”:“朝序” 指入朝任职,当在穆宗长庆年间(821—824),穆宗继位后放宽对前朝贬谪官员的限制,元佑得以复出。时间定位:

二、创作时间精准分析(结合文本细节与唐代史实)1. 《元佑可洋州刺史制》(编号 8)核心线索:“前朝以先臣不幸为黜而自晦其身者十余年”:“前朝” 指唐宪宗朝(806—820),“先臣不幸” 或指元佑父祖辈因政治斗争(如永贞革新、牛李党争早期)被贬,导致元佑被牵连,隐匿不仕。“自历朝序,仁声益彰”:“朝序” 指入朝任职,当在穆宗长庆年间(821—824),穆宗继位后放宽对前朝贬谪官员的限制,元佑得以复出。时间定位: 元佑从 “自晦十余年” 到 “历朝序”,复出时间应在长庆元年(821)后,元稹任中书舍人时(821 年起)负责起草此类制诰,故当作于长庆元年至二年(821—822)。

元佑从 “自晦十余年” 到 “历朝序”,复出时间应在长庆元年(821)后,元稹任中书舍人时(821 年起)负责起草此类制诰,故当作于长庆元年至二年(821—822)。崔弘礼郑州刺史

元佑洋州刺史

袁重光雅州刺史李践方大理寺丞

齐煚饶州刺史王堪澧州刺史

元藇杭州刺史等

韩察明州刺史等

韦行立处州刺史

王进岌冀州刺史

论倚忻州刺史

王元琬银州刺史

陈谏循州刺史

万憬皓端州刺史

赵真长户部郎中兼侍御史等

王沂河南府永宁县令等

吉旻京兆府渭南县令

骆怡寿州长史

2. 《袁重光可雅州刺史制》(编号 9)地理与政治背景:雅州 “江带邛峡,关西南蛮”,是控制西南蛮族的要地,唐代中后期常因民族矛盾需派能吏镇守。“前鄜坊丹延等州观察判官”:鄜坊节度使辖区(今陕西北部)是关中屏障,袁重光在此积累治边经验,符合长庆年间朝廷加强边疆治理的需求(如应对吐蕃、南诏)。时间线索:元稹任翰林学士时(821—823)多次参与边疆官员任命,文中 “散官、勋赐如故” 说明袁重光是平级调动,结合 “佐观风于鄜畤,闻有能名” 的考课结果,当作于 ** 长庆二年(822)** 地方官考课之后。3. 《陈諌可循州刺史制》(编号 20-21)党争与赦免背景:明确提及陈諌为 “王叔文之党”,永贞革新(805)失败后,王叔文党人(如柳宗元、刘禹锡、陈諌)被贬为 “八司马”。文中 “过而能改,人其舍诸”“朕不记瑕”,反映穆宗朝对旧党态度软化,允许其逐步升迁。“自理临封,寻彰美化,分忧是切,满岁宜迁”:陈諌先任封州刺史,因政绩良好,满一年后迁循州刺史。唐代刺史任期通常为三年,但 “满岁迁” 属特例,多见于急需人才的边疆地区。时间定位:王叔文党人在宪宗朝(806—820)长期被贬,穆宗继位后(821)开始赦免,陈諌由封州迁循州当在 ** 长庆三年(823)** 左右,与元稹起草制诰时间吻合。4. 共性时间特征归纳官职称谓验证:多篇制诰提及 “使持节”“散官、勋赐如故”,符合唐代中后期刺史任命惯例,且元稹在长庆年间的制诰中常使用 “朕子育黎民”“良二千石” 等强调民本的表述(见《韩察等可明通等州刺史制》)。“司空度上言”(编号 17,指裴度):裴度任司空在长庆元年(821)九月,至长庆三年(823)罢相,相关制诰必作于此期间。政治事件参照:长庆年间,穆宗推行 “销兵” 政策(821 年),需任命文臣治理地方,与制诰中 “慈惠祥和之道”“休声”“仁声” 等强调德治的表述一致。对 “俗用僄轻,政无刑威,盗贼多有”(编号 10)的担忧,反映中唐藩镇割据后地方治安问题,正是长庆时期亟需解决的吏治重点。三、结论:精准时间范围这批制诰的创作时间可细化为长庆元年九月至长庆四年(821.9—824),核心集中于长庆二年至三年(822—823),依据如下:

元稹仕历:821 年 9 月任中书舍人、翰林学士,正式负责起草制诰;823 年九月贬为同州刺史,此后不再掌制诰。人物交集:裴度任司空(821.9—823.4)、李佑任夏绥节度使(822 年前后,见《王元琬可银州刺史制》)等时间节点与制诰内容吻合。政策背景:长庆年间 “考课改革”“边疆安抚”“党争缓和” 三大主线,均在制诰中有所体现,如对旧党陈諌的起用(823 年)、对功臣子弟王进岌的任命(822 年河北局势稍稳时)。每篇制诰的具体月份可结合唐代 “考课周期”(每年正月上考簿)和 “迁转惯例”(多在岁末年初任命地方官)进一步推断,但整体不超出长庆年间元稹任职翰林学士的核心时段。