近年来,我常听到一种说法——经济条件不佳的家庭往往敢多生,而富裕家庭却选择只生一个。

这不禁让我想起多年前认识的一个老乡,洪姐。

她在成都打工时和一对遂宁夫妻同住,那时计划生育政策非常严格,只能生一个孩子。

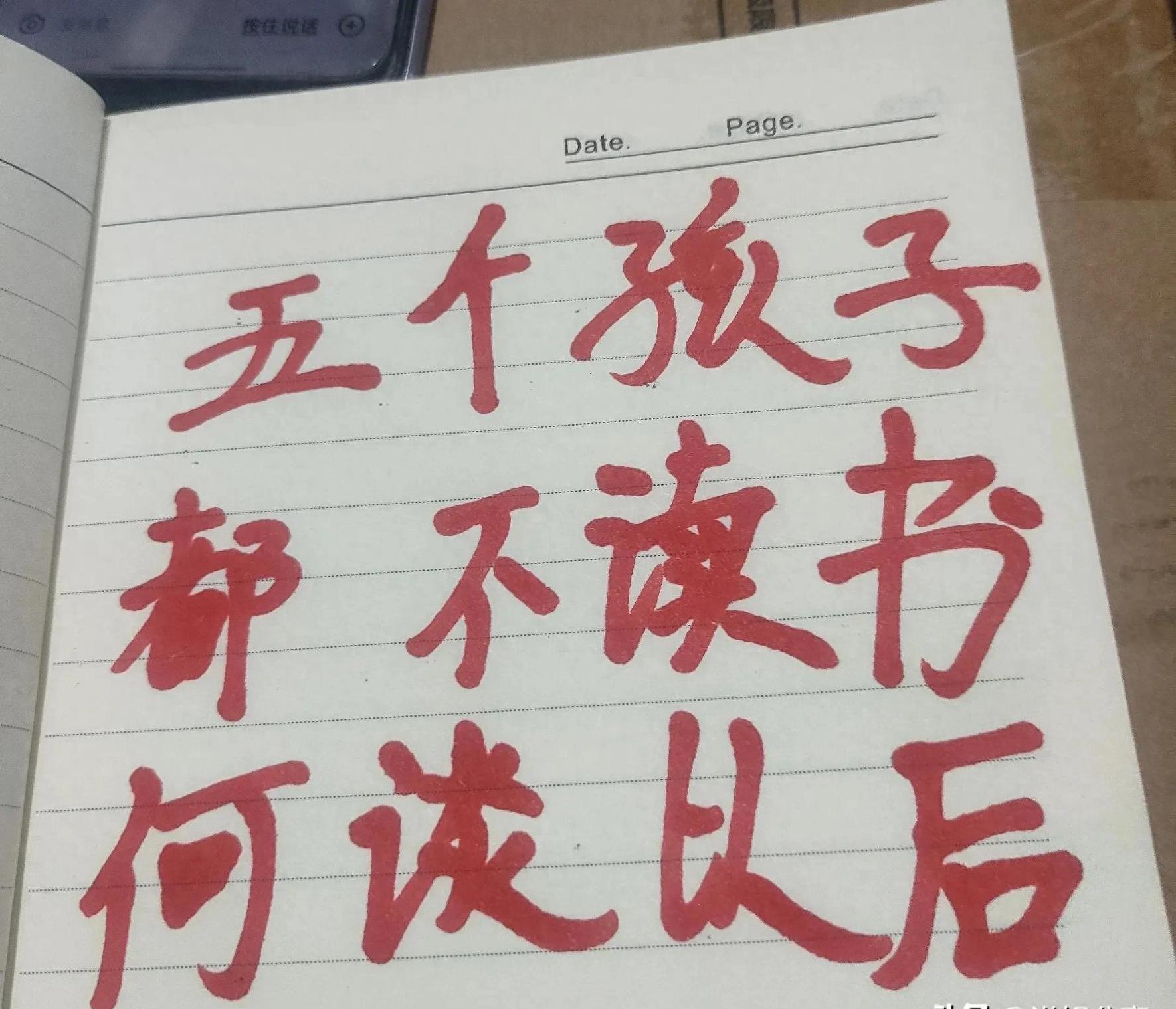

这对夫妻却连超四胎,总共生了五个孩子。

记得那天洪姐随口问他们:“怎么敢生这么多孩子呀?”他们无奈地说:“在我们那里,如果家里没有儿子,会被周围人看不起,觉得生女儿就是没用的。”但我总是嘀咕着,生得多养不起,这不更让人心酸吗?

他们的日子过得煎熬,捡废品维持生计,孩子们连学都没得上。

这样的生活怎么会幸福?

在这种捉襟见肘的生活中,一家人还是选择生五个孩子。

他们的勇气,也许源于对“多子多福”的传统认同,认为孩子多了就多了未来的希望,尤其是儿子的出生能给家庭带来荣耀。

这种观念是否真的对每个家庭都是合理的呢?

80后夫妻养育多个孩子的故事再说说我家附近的一对80后夫妻。

他们的家庭条件只能算一般,夫妻俩忙碌地工作,只为了供养三个孩子,一个儿子,两个女儿。

男方是上门女婿,女方家里也忙得团团转。

男方的父母外出打工,女方的母亲则在家里养猪。

尽管如此辛苦,他们依旧选择多生孩子。

有时候,我总会感慨,这对夫妻的生活被孩子们“拴”住了。

上一代仍在忙碌,下一代又接踵而至。

孩子的照顾、学费、婚嫁的操心,成了他们一生的重担。

或许,他们是出于对家庭延续的渴望,或者对“儿孙满堂”的期许,但这份“勇气”背后,又有多少是迫于社会和家庭的压力呢?

经济优越的家庭为何选择只生一个孩子相对来说,经济条件优越的家庭对生育的选择则显得理智得多。

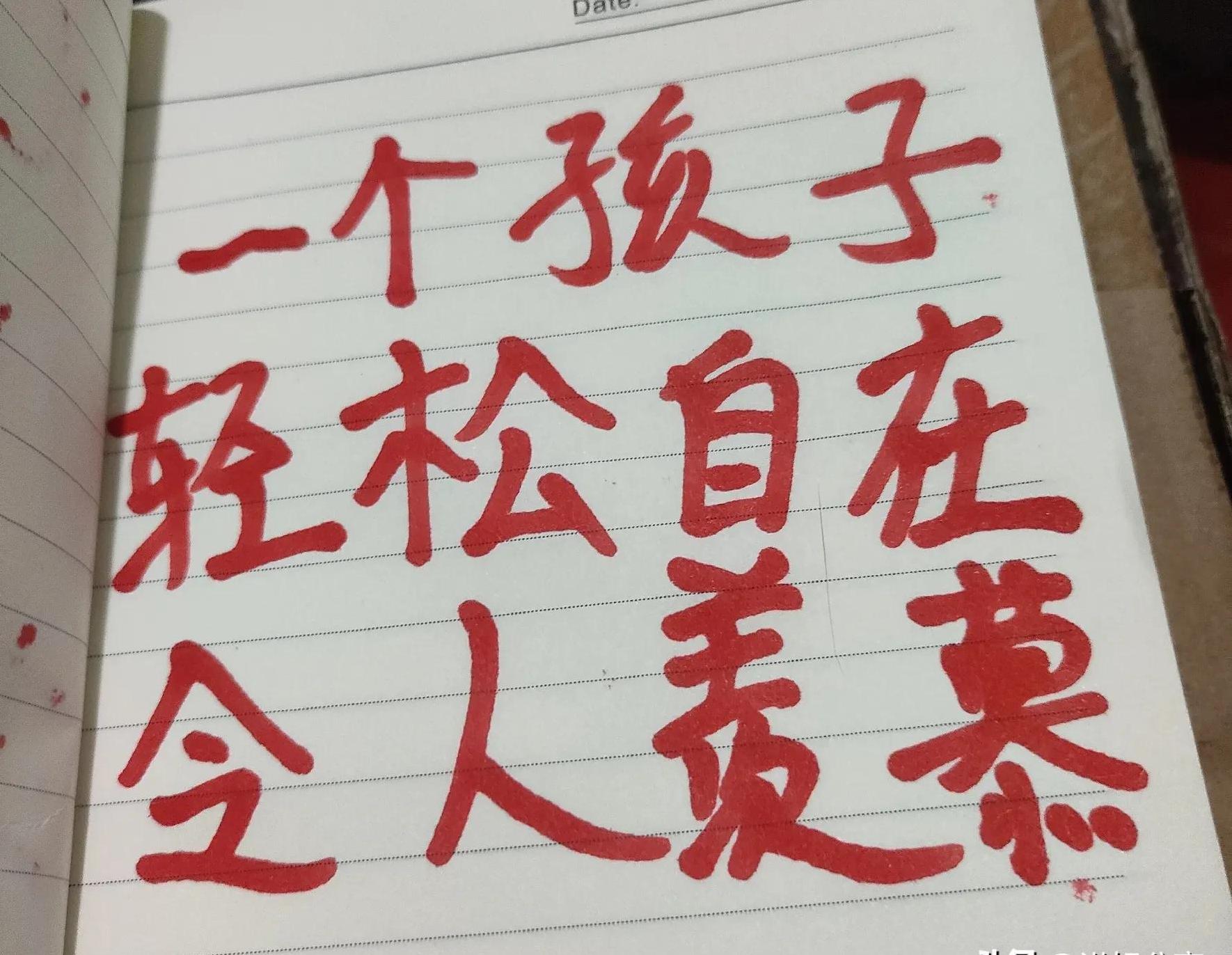

我的老庚,也就是我的儿时伙伴,如今生活优渥,夫妻俩月收入超过一万,但只生了一个孩子。

她的丈夫赚得多,她自己也在工厂打工,家里的经济基础稳固。

十年前,他们就给孩子买了三套房,自己的社保也早已缴纳妥当。

老庚说:“一个孩子能养得好,能享受到最优质的教育资源。”他们的孩子本科毕业,工作稳定,完全没有经济负担。

这对夫妻反而可以轻松享受人生,他们不需要为了孩子的学费、生活费劳心劳力。

这个选择,让他们的生活变得更加从容自在。

多生还是少生,这是一个难解的选择这些故事背后,凸显的是两种截然不同的生育理念。

一些人认为,多生孩子是为未来打算,认为“多子多福”;还有的人认为,生少生才能给孩子创造最好的成长环境,自己也能过得更轻松。

不过,时代在变,观念也在变。

以前的人强调“养儿防老”,现在的孩子大多独立,许多父母更愿意依靠自己的积蓄过上舒适的晚年生活。

多生未必能多福,少生也有自己的优势。

重点是,如何在个人经济条件和生活能力之内,找到最适合自己的生育方式。

结尾:生育决策,没有绝对的对与错,只有与自己生活方式匹配与否。

对于一些人而言,多子多福是他们的信仰,是祖辈传下来的传统,而对另一些人来说,一个孩子便已足够,他们关注的是生活质量而非数量。

或许,关键在于每个人都能在理性和责任中找到平衡,让自己的生活更加美好和幸福。

无论如何选择,互相理解与尊重,才是让这个多样化世界变得更加美好的基础。

没有以后