你是否想象过,用电影镜头去丈量新中国诞生的前夜呢?

1991年至1992年间,八一电影制片厂以13.5万名官兵的参演规模,以及160吨炸药的爆破场面,在银幕上重新展现了那解放战争中最为惊心动魄的三大战役。

这部由李俊担任总导演的《大决战三部曲》,既是一部战争的史诗,更是一场穿越时空的历史对话。

一、全景叙事在《辽沈战役》中镜头先是从西柏坡的那盏油灯缓缓摇向东北战场的硝烟。

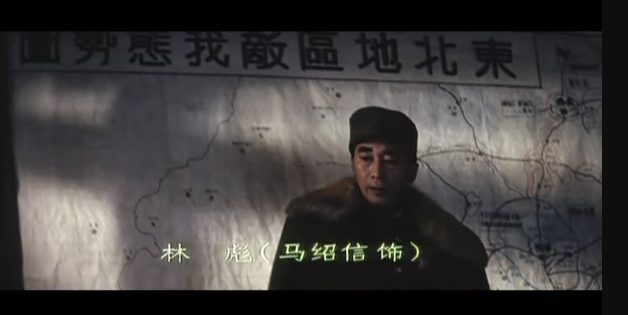

毛泽东(由古月饰演)与林彪(由马绍信饰演)就“先打锦州”这一问题产生了争执,这被处理成了一场充满张力的军事博弈。

影片并未回避决策的艰难,并且当林彪在地图前不停地来回进行推演时,窗外纷纷扬扬飘落的雪粒,与他紧锁的眉头相互映照,仿佛形成了一种隐喻。

这场战役不仅仅是兵力的较量,实际上更是战略眼光的对决。

《淮海战役》把画面精准地定在了“车轮子上的胜利,—支前民工的独轮车队,宛如一条蜿蜒了的长龙”。

此场景与战场上的坦克群形成了极为鲜明的对照粟裕在指挥所里啃着馒头,这样细腻了的刻画,和蒋介石在南京官邸举办了的豪华宴席,构成了仿佛电影蒙太奇般了的组合,在无声之中,展现出民心所向那令人动容了的力量。

《平津战役》的结尾确实相当精彩,傅作义站在北平城头,俯视着下面排列得井然有序的解放军入城队伍,画面紧接着转变到颐和园的雪景,历史的厚重之感与诗意在这一刻深刻地融合在一起。

这种“从大处构思,从小处描绘”的讲述方法,让观众不但能够欣赏到战役的宏大场景,而且可以真切地体会到历史的温度。

二、人物群像影片最大的突破,在于对历史人物的立体塑造。

蒋介石不再仅仅是单一的“反派”。当他于南京美龄宫聆听《四郎探母》之际那句“杨四郎啊,杨四郎你比我更能体会忠孝难全”的台词不经意间流露出了人性的复杂。

而林彪在指挥部踱步之时的背影,粟裕在地图前陷入沉思的模样,都让观众得以窥见决策者的真实状态。

更值得称道的是,对国民党将领的刻画:(杜聿明由徐正运饰),当他被俘时整理军装的细节,(黄维由郭碧川饰)在战犯管理所研究永动机的那种执拗。

这些“非典型”片段消解了历史的刻板印象。正如编剧李平分所说:“我们并非在写历史教科书,而是在书写一群被时代洪流裹挟着的人。”

三、技术革新在缺乏CG特效的那个年代,《大决战》创造了战争片的技术奇迹。

在拍摄辽沈战役中的“塔山阻击战”时剧组安排了100辆坦克,而且调动了5000名士兵加入其中。

通过逼真的爆炸场景,以及精心设计的烟火效果,成功地再现了战场的残酷氛围。镜头缓缓地从战壕的泥泞之处升起,展现出一幅,犹如“尸山血海”般极为震撼的画面。

这种“沉浸式”的拍摄手法,居然让观众感受到仿佛置身于枪林弹雨之中的体验。

影片对声音的运用,同样别具一格。在淮海战役的“陈官庄战役”中战场上的枪炮声,逐渐地隐去,取而代之的,是战士们疲惫的喘息,以及远处传来的《沂蒙山小调》。

这种“以静衬动”的手法将战争的残酷,与人性的光辉,完美地结合在了一起。

四、历史温度影片中隐藏着许多“彩蛋”:毛泽东在西柏坡的窑洞里吃辣椒,周恩来在指挥部批改文件时的咳嗽声,这些细节都来自真实的历史记录。

更令人动容的是对普通士兵的刻画:《平津战役》中,一名解放军战士在攻城前给母亲写信,信中说“等胜利了,我带你去北京看毛主席”,这样的台词让历史不再是冰冷的数字,而是鲜活的生命。

影片的配乐,同样功不可没。施万春创作的主题曲《大决战》,以铜管乐的激昂,与弦乐的深沉交织,既表现了战争的波澜壮阔,又蕴含着对历史的沉思。

当主题曲在片尾响起时,观众居然很难不为之动容。

一部电影的“双重生命”《大决战三部曲》的价值,不单是展现为中国战争电影的顶尖之作,还在于给历史题材创作树立了榜样。

它让我们明白,真实的历史,并非是胜利者的宣告,而是众多个体命运的交织;真正的史诗,不是宏大叙事的堆积,而是细节与情感的相互呼应,从而引发深刻的共鸣。