在中国第五代导演的浪潮之中,张艺谋凭借着摄影师出身所特有的那种独特视角,通过《红高粱》《菊豆》《大红灯笼高高挂》这三部作品,构建起了影史上赫赫有名的“红色三部曲”。

这一系列,不单是张艺谋导演美学的奠基性之作,并且以极为浓烈的色彩符号以及极为尖锐的社会批判,撕开了中国电影迈向世界的第一道缝隙。

一、血色狂舞:《红高粱》的生命礼赞

张艺谋第一次当导演的《红高粱》,用很鲜明且特别有震撼力的红色视觉展现出来,把西北荒原上那种粗野的生命力表现得非常充分彻底。

在电影里,轿子被抬起来的时候,黄土就到处飞扬散开;在染坊那个情景里,鲜艳的高粱酒慢慢流下来;等九儿遭遇悲剧的时候,落日的光芒显得格外耀眼。

这些画面相互交错在一起,一起描绘出了一幅浓重的画卷,里面充满了原始的欲望和民族的热血精神,所以让人印象很深,很难忘记。

张艺谋借助高饱和度的红色滤镜,并且同时运用了广角镜头,把“红”从视觉符号提升为了生命力的象征。

在颠轿戏里,唢呐与鼓点相互之间形成了呼应;这不但仅仅是民俗的狂欢,更是对封建礼教的一种反叛宣言。

莫言原著里的魔幻现实主义,被转变成了银幕之上的酒神精神。影片以“我爷爷”,“我奶奶”的野合这种方式,解构了传统伦理。并且用原始欲望,去对抗战火与压迫,进而成为80年代文化启蒙的一种隐喻。

二、灰烬下的囚笼:《菊豆》与《大红灯笼》的封建解剖如果说,《红高粱》是那种野性的释放;而后两部作品,则转而对封建枷锁展开了冰冷的解构。

《菊豆》:染坊的灰蓝色调与悬挂的染布,构成了压抑的视觉牢笼巩俐饰演的菊豆与李保田的畸形关系,揭示了儒教伦理下女性作为生育工具与欲望容器的双重困境影片结尾,菊豆点燃染坊的烈火,既是毁灭亦是涅槃。

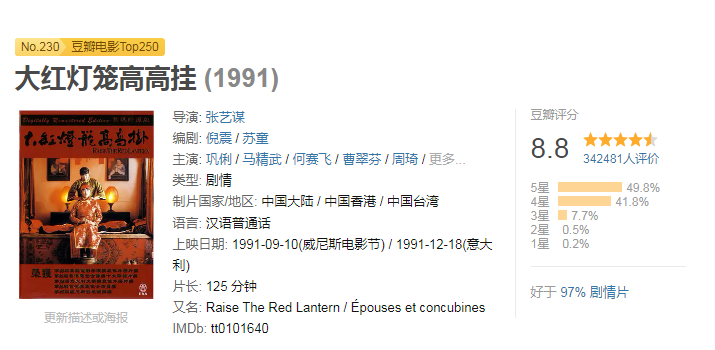

《大红灯笼高高挂》:乔家大院那对称的构图以及规矩极为森严的“点灯仪式”,将封建家族的权力秩序具象化了四姨太颂莲,从起初的反抗,到后来的疯癫,这一悲剧,直接指向了男权社会对女性精神的绞杀。

灯笼的红色,在此不再是生命力的象征,反而成了囚禁与规训的符号。

两部作品都采用了封闭空间叙事,(染坊以及大院通过建筑结构与色彩的对比,提升了那种压抑的感觉。

张艺谋很擅长运用仪式化的场景,(像捶脚以及点灯这样的场景,将权力机制的荒诞性展现了出来,他的镜头语言被评价为“用美学的暴力撕开文化的伤疤”。

三、红色三部曲的影史坐标:从民俗奇观到人性深掘

在80年代末,至90年代初的文化语境里,这三部作品,完成了三重突破:

1.国际影坛的破冰:《红高粱》斩获柏林金熊奖,让西方首次正视中国电影的艺术能量;

2.第五代导演的美学宣言:以强烈的视觉风格与历史反思,与陈凯歌《黄土地》、田壮壮《盗马贼》共同定义了“影像本体论”的创作方向;

3.女性叙事的先锋实验:从九儿的野性、菊豆的反抗到颂莲的异化,三部曲构建了女性从“主体觉醒”到“制度性窒息”的完整悲剧链条。

三十多年后再次观看“红色三部曲”,它的价值,在很久之前就远超电影本身了。这些作品,就像一扇窗,清楚地映照出,中国文化在转型时期复杂的模样;呈现出个人与时代相互交织的情形,还深刻地揭露了,传统与现代之间那种既强烈又让人深思的矛盾。

张艺谋借助镜头,用鲜血和美酒当作创作要素,描绘出一幅,关于人性、权力以及自由的东方寓言,让观众陷入深深的思索当中。