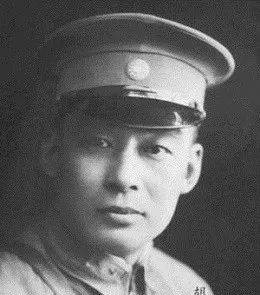

黄埔名将李默庵:苏中一役,成败人生?

加入并退出共产党,参与东征、北伐,这位湖南长沙的黄埔一期生,李默庵,在国民党军队中迅速崛起,他的名字曾与陈赓、徐向前这些赫赫有名的将领并列,闪耀在那个动荡的年代。他曾是蒋介石倚重的嫡系王牌,却在苏中战役中遭遇惨败,军事生涯从此跌落谷底,这究竟是何种原因导致的? 他的命运,像极了一场跌宕起伏的戏剧,充满了辉煌与落寞,胜利与失败的交响。

李默庵的军事生涯始于黄埔军校,他天资聪颖,在同学中脱颖而出。东征北伐时期,他屡立战功,从连长到营长,再到师长,一步一个脚印,稳扎稳打。他参与了攻克武昌、南昌等一系列重大战役,展现出卓越的军事才能和胆识。尤其是在第十师任职期间,他带领部队屡建奇功,成为国民党军队中一支极为重要的力量,深得蒋介石的赏识与信任。 这无疑是李默庵人生的巅峰时期,他意气风发,前途似锦,似乎一切都在朝着他预想的方向发展。然而,历史的转折点往往悄无声息地到来,它像一把锋利的刀,在最意想不到的时候,将你的人生劈成两半。

在国民党对共产党革命根据地的围剿中,李默庵也扮演了重要的角色。 他参与了多次围剿行动,与红军主力多次发生激烈的冲突,其中在鄂豫皖苏区与徐向前将军的较量尤为突出。李默庵的部队最终攻克了金家寨等重要据点,这为国民党在当时的战事中取得了一定的优势。然而,这些胜利并不能掩盖其军事战略上的不足,他对于共产党游击战术的应对显得有些力不从心,这为日后他的失败埋下了伏笔。而关于他在第四、五次反围剿中的表现,史料记载并不一致,这或许也反映了当时国民党军内部派系斗争的复杂性。 他参与镇压福建事变,也体现出其在国民党内部的政治地位。

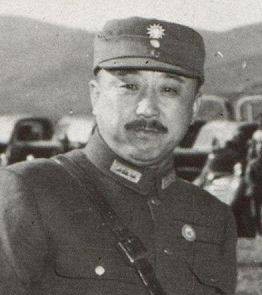

抗日战争全面爆发,民族危亡之际,李默庵率部北上抗日,参加了忻口会战等一系列重要战役。在与日军的作战中,他表现出顽强的战斗意志和灵活的战术运用,甚至创造性地运用土办法来对抗日军的坦克,这展现了他出色的临场应变能力和对战争环境的深刻理解。 然而,在晋南地区,由于与卫立煌的权力之争,李默庵最终转而从事游击战。在相对艰苦的环境下,他展现出非凡的领导才能和军事指挥天赋,培养出一批又一批优秀的游击战人才,为抗战的胜利做出了不可磨灭的贡献。这段经历也让李默庵的军事生涯增添了浓墨重彩的一笔,证明了他并非只会指挥大规模正规作战。

然而,李默庵的军事生涯并非一帆风顺。苏中战役成为了他人生的转折点,也是他军事指挥生涯中挥之不去的阴影。 1946年6月,李默庵指挥12万国民党军队发动苏中战役,企图攻占淮阴,却遭遇了粟裕将军指挥的华中野战军七次猛烈的打击,最终以惨败告终。七战七败的结局,不仅让国民党军队损失惨重,也彻底摧毁了李默庵的军事声誉。这次失败的根本原因,并不仅仅在于粟裕的军事才能,也与国民党军队内部派系林立,缺乏统一指挥,以及对敌情判断失误等因素密切相关。 粟裕将军充分利用了国民党军队内部的矛盾,灵活运用“集中优势兵力,各个歼灭敌人”的战术,取得了决定性的胜利。苏中战役的失败,也成为了解放军内线作战的经典战例,而李默庵则成为了这一战术成功反面教材。

抗战胜利后,李默庵积极参与了和平起义。 在浙江地区,他参与了接收日军的投降工作,为维护地区稳定做出了贡献。之后,他致力于推动两岸和平统一事业,为和平事业奔走呼吁,这体现了他晚年对和平的渴望和对国家统一的期盼。然而,苏中战役的失败,依然是他军事生涯中难以抹去的污点,也让他在后来的历史评价中,充满了争议。

李默庵的一生,是辉煌与落寞交织的人生。 他曾是叱咤风云的国民党名将,也曾是惨败于苏中战场的失败者。他的军事才能毋庸置疑,但在政治斗争和战略决策方面,他显然缺乏足够的眼光和预见性。他的经历,也为后人留下了深刻的思考:军事指挥不仅仅需要勇猛和战术才能,更需要全局观和政治智慧。 他的选择,他的失败,他的坚持,都构成了他复杂而传奇的一生。 他的故事,也提醒着我们:历史的潮水,从来都是奔腾向前,不以个人意志为转移。而如何在时代的洪流中把握方向,做出正确的选择,才是我们每个人都应该认真思考的问题。 他的经历,不仅仅是历史的一部分,也是对我们今天的一种警示。