黄敬家族:家国血脉,百年风云

一二·九运动的火种:黄敬抗日之路的闪耀光芒

1935年,日本悍然挑起华北事变,国民政府签订丧权辱国的《何梅协定》,彻底激怒了热血青年。彼时,在北大求学的黄敬(俞启威),以其过人的胆识和责任感,挺身而出,领导了震惊中外的“一二·九”运动。他那句掷地有声的“中国华北之大,竟然容纳不下中国的一张书桌!”,如同一声惊雷,瞬间点燃了全国抗日救亡的熊熊烈火,激荡起无数中华儿女的爱国热情。这场运动并非仅仅是一场学生运动,其影响力波及全国,参与人数超过数万,远超同期其他学生运动,成为推动国共第二次合作和抗日民族统一战线形成的重要催化剂,甚至可以说是间接促成了西安事变的爆发。 这场运动的意义不仅仅在于其规模和参与人数,更在于其唤醒了沉睡的民族意识,为中华民族的抗日战争注入了强大的精神动力。 黄敬在运动中展现出的领导才能和爱国情怀,更是让他成为了当时青年一代的杰出代表。 其后的抗战岁月里,他奔走于抗日前线,在冀中地区参与了残酷的反扫荡斗争,为保存革命力量,呕心沥血,做出了不可磨灭的贡献。 据史料记载,冀中地区抗战期间,战斗规模之大、伤亡人数之多,都超乎寻常,而黄敬正是这艰苦卓绝斗争中的中流砥柱。 1945年,黄敬出席党的七大,正式步入党中央高层,其地位和影响力进一步提升。

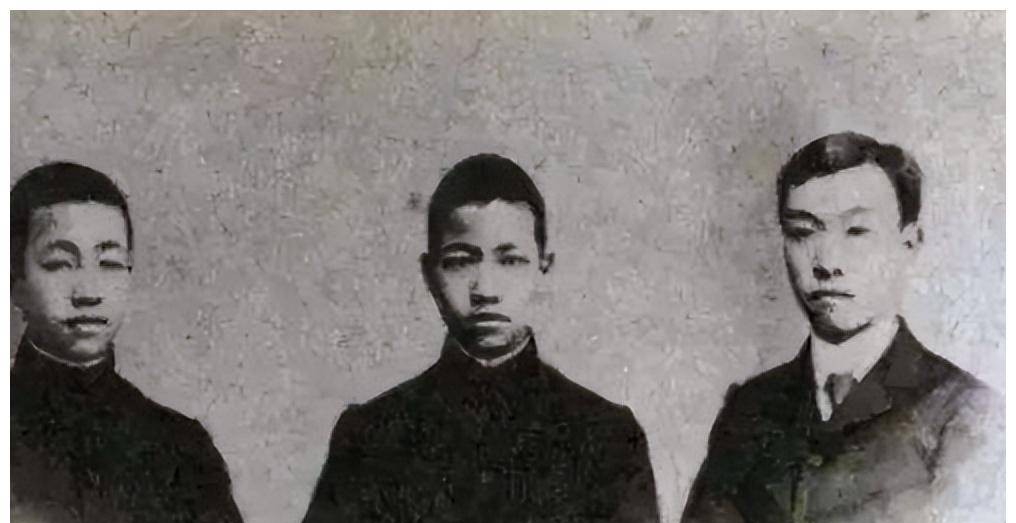

山阴俞氏:爱国基因的世代传承与家国情怀的深厚积淀

黄敬的爱国情怀并非偶然,而是源于其家族深厚的家国情怀。他的祖父俞明震,一位晚清秀才,曾任翰林院官员,更重要的是,他参与了台湾抗日义军,为保卫祖国领土做出了贡献。 这段历史鲜为人知,需要进一步挖掘史料进行补充。 此外,俞明震还致力于教育事业,培养了文学巨匠鲁迅(周树人),这在一定程度上也塑造了黄敬的家国情怀。 师生间的交往和思想碰撞,对黄敬的成长产生了深远影响,这需要进一步考证其师生间的交往细节。 黄敬的父亲俞大纯,同样是一位爱国志士。他与鲁迅一同赴日留学,后又远赴德国攻读工科,回国后担任陇海铁路局长,为国家铁路建设做出了重要贡献。 然而,由于得罪了军阀刘峙,他被罢免职务,抱憾终身。 这段经历也深刻地影响了黄敬,让他更加深刻地认识到时代的风云变幻和国家命运的跌宕起伏。 三代人的爱国经历,共同构成了黄敬家族独特的家风传承,爱国主义精神如同家族的基因般代代相传,深深地烙印在黄敬的血液里,成为他人生道路的指引。 这种家风传承并非个例,许多爱国名门世家都有着类似的经历,这值得我们深入研究和探讨,探究其背后的深层原因和共性特征。

解放战争与新中国建设:黄敬的卓越贡献与时代印记

解放战争时期,黄敬在晋察冀边区和华北军区担任要职,为解放战争的胜利提供了重要的后勤保障。 这段历史需要详细补充黄敬在后勤保障方面做出的具体贡献和事例,例如,他如何组织和协调资源,如何克服困难,以及他取得的成就等。 这些细节能够更生动地展现他的才干和贡献。 1949年,天津解放后,黄敬临危受命,担任天津市市长,他以其卓越的组织能力和领导才能,迅速恢复了天津市的社会秩序和经济生产,赢得了广大市民的赞誉。 需要补充当时天津市恢复重建的具体数据,以及市民对黄敬的评价,佐证其卓越的领导能力。 新中国成立后,黄敬在中央人民政务院担任第一机械工业部部长,为国家第一个五年计划的实施和科技发展做出了重要贡献。 这段时期,他为国家工业化建设付出了巨大的精力和心血,为新中国的工业发展奠定了坚实的基础。 然而,由于工作繁重,他积劳成疾,于1958年英年早逝,年仅46岁,令人惋惜。 他的短暂人生却充满了传奇,为后人留下了宝贵的精神财富。

黄敬家族的时代意义与永恒价值

黄敬家族的百年传奇,不仅仅是一部家族史,更是中国近现代史的一个缩影。 它展现了中华民族的爱国主义精神和家国情怀的代代传承,也反映了那个时代的复杂性和挑战。 黄敬短暂而辉煌的一生,值得我们永远学习和铭记。 他的奉献精神和卓越的领导才能,是宝贵的精神财富,值得我们学习和传承。 在当代,我们更需要学习黄敬的爱国主义精神和奉献精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。 他的经历也为我们提供了宝贵的历史经验,值得我们深入思考和反思,如何在新的时代背景下,将爱国主义精神融入到国家发展战略中,更好地服务国家和人民。 黄敬家族的故事,激励着一代又一代人,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量,这便是黄敬精神的永恒价值所在。