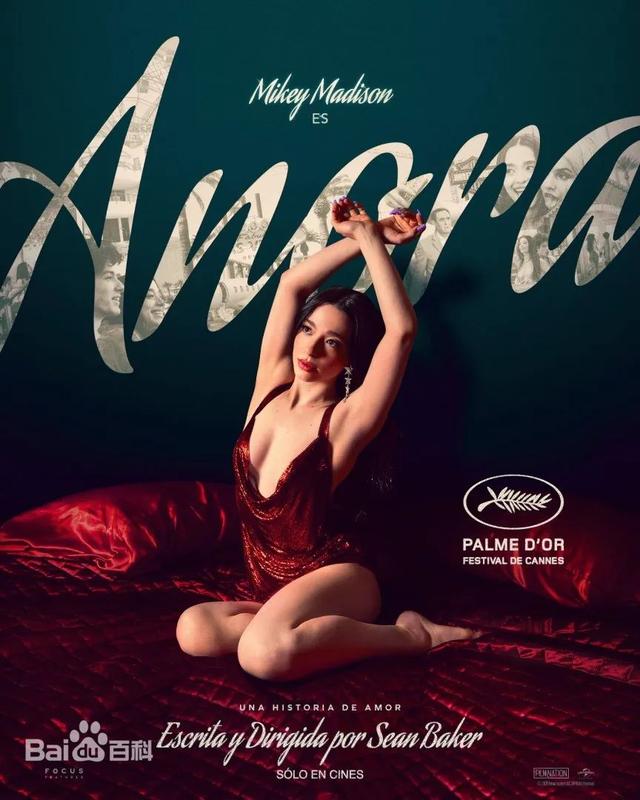

奥斯卡的“叛逆选择”与一场阶级寓言。2025年的奥斯卡将最大赢家的桂冠颁给了一部充满争议的电影——《阿诺拉》。

这部同时斩获戛纳金棕榈与奥斯卡最佳影片的作品,以俄罗斯富二代与布鲁克林脱衣舞娘的“闪婚”为引子,用荒诞喜剧的糖衣包裹辛辣的阶级批判,在社交媒体上掀起两极分化的声浪。有人痛斥它是“《小时代》2.0”,也有人盛赞其为“时代的照妖镜”。

但不可否认的是,导演肖恩·贝克用一场“过家家”式的婚姻闹剧,撕开了当代社会最虚伪的体面。

当“灰姑娘”拒绝被拯救

《阿诺拉》的开场像极了俗套的霸总文学:脱衣舞娘艾妮用红唇与长腿征服了挥金如土的俄罗斯寡头之子伊万,两人在拉斯维加斯闪婚,一夜麻雀变凤凰。但导演的野心远不止于此——这不是童话,而是对童话的精准解构。

伊万并非传统意义上的“王子”,而是一个沉迷享乐的妈宝巨婴。他撒钱的动作像极了孩童抛掷玩具,连求婚都带着逃避现实的儿戏感。艾妮也绝非等待救赎的“灰姑娘”,她精明市侩,将婚姻视为“劳动合同”,用身体作为向上攀爬的“POS机”。两人的结合,本质是各取所需的资本交易:一个用绿卡逃避家族掌控,一个用婚姻兑换阶层跃迁的入场券。

而当寡头父母的打手介入时,这场童话迅速坍缩为一场黑色闹剧。艾妮被迫与三名打手踏上“寻夫之旅”,在纽约街头狼狈逃窜。导演用公路片的荒诞节奏,将观众拖入一场阶级碰撞的漩涡——豪宅与贫民窟、貂皮大衣与廉价围巾、寡头保镖的呕吐物与法院门口的停车罚单……这些反差细节,让“阶层固化”不再是抽象概念,而是刺入骨髓的冰冷现实。

被物化的尊严与“结构性依附”

影片最尖锐的批判,藏在那些被争议的性爱镜头里。艾妮的前半生,身体是她唯一的资本:在脱衣舞池中,她是被富豪围观的“女体盛”;在婚床上,她是伊万逃离现实的“玩偶”。导演用近乎冷酷的镜头语言,揭露了一个残酷真相——底层女性的“自由选择”,不过是系统性的生存策略。

但艾妮的觉醒,恰恰始于身体的“失控”。当她发现伊万轻蔑地称她为“应召女郎”,当她被保镖用绳索捆绑、被寡头母亲威胁“碾死你像碾死蚂蚁”时,她终于看清了自己在资本游戏中的真实位置:一个可以被随意置换的“商品”。而全片最震撼的一幕,是艾妮跨坐在保镖腿上完成最后一笔“交易”。这不是浪漫救赎,而是尊严彻底崩塌的隐喻——她依然在用身体换取安全感,但这一次,连自我欺骗的余地都已消失。

用短视频逻辑拍一部反类型神作

肖恩·贝克无疑是玩弄流量密码的高手。《阿诺拉》的前半段充斥着短视频时代的“爆款元素”:闪婚、婆媳大战、全城寻人、街头互撕……每一个片段都能剪成20个抖音热梗。但这种“土味美学”绝非谄媚流量,而是对算法时代的反讽。

当影片突然从“霸总甜宠”跳转为“纽约大逃杀”,当艾妮与打手们在雪夜街头相拥哭泣时,导演终于露出了“狐狸尾巴”——他用荒诞解构深刻,用狗血包裹疼痛。那些被诟病“低俗”的情节,恰恰是刺向消费主义最锋利的刀:在短视频主宰注意力的时代,连苦难都成了被算法消解的“娱乐景观”。

谁在定义“女性叙事”?

《阿诺拉》的豆瓣低分6.7分与奥斯卡殊荣形成诡异反差。批评者认为影片“辱女”,指责导演用男性凝视消费性工作者;支持者却看到艾妮的复杂性——她的虚荣与天真、脆弱与悍勇,打破了“圣女/荡妇”的二元标签。

这种撕裂恰恰暴露了更深层的矛盾:当边缘群体的故事被主流话语讲述时,必然掺杂权力的不对等想象。但至少,《阿诺拉》撕开了一道口子:它让观众看到,在“结构性压迫”的巨网下,底层女性的每一次“选择”都带着镣铐的余温。

《阿诺拉》的结尾没有救赎,只有艾妮在雪夜出租车里的无声哭泣。她没有获得爱情或财富,却完成了一场悲壮的自我认知:接受自己永远无法跨越的阶级鸿沟,并在废墟中重新定义尊严。