4月10日,深圳一起涉及“自动驾驶”功能的重大交通事故引发全网热议。一对新婚夫妇驾驶车辆在高架桥行驶时开启智能导航辅助系统,因系统未能识别施工路段护栏,高速撞击后车辆爆燃,造成两人全身大面积烧伤。家属控诉车企隐瞒关键数据,而事故责任划分难题再次将智能驾驶技术推向风口浪尖。

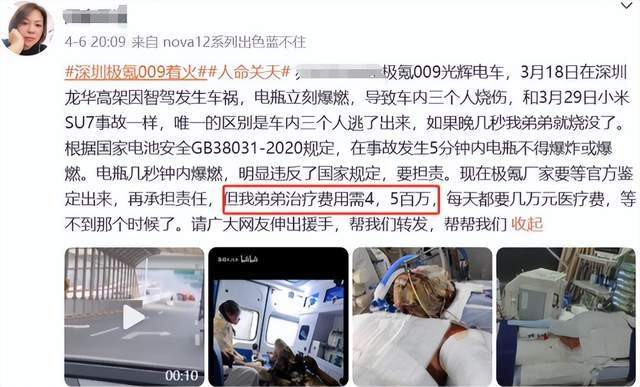

据受害者家属披露,3月18日晚,深圳某路段高架施工区域,陈姓男子驾驶配备L2级领航辅助驾驶功能的车辆,载妻子及友人行驶时,系统持续识别不到临时加装的护栏,最终径直撞上障碍物。撞击后车辆瞬间起火,三人被困火海,丈夫陈某全身97%烧伤(三级),妻子李某及友人亦受重伤。现场监控显示,车辆在碰撞后约20秒即完全焚毁,仅剩焦黑骨架。

家属指控车企三宗罪

数据隐瞒:事故次日,车企声称“无行车数据”,后在舆论压力下提交片段信息,仅包含“碰撞前0.8秒方向盘转向22度”;

安全误导:涉事车型宣传中强调“高速场景可靠”,但事故发生在限速80km/h路段;

救援推诿:虽垫付百万医疗费,但拒付后续治疗费用,要求“待责任认定后处理”。

根据国家标准,L2级辅助驾驶需驾驶员全程监控,而L3级允许系统在限定条件下接管驾驶权。本次事故中,系统未识别施工护栏的行为,究竟属于技术缺陷还是驾驶员依赖过度?法律界人士指出两大争议焦点:

功能边界模糊:涉事车企宣传的“领航辅助驾驶”(NOA)被归类为L2+级,但实际场景中系统决策逻辑不透明;

取证困境:车企掌握的核心数据(如传感器记录、算法决策链)未完整公开,家属委托的第三方检测机构无法获取关键证据。

行业震荡:智能驾驶事故频发倒逼监管升级此次事故距离小米SU7“自动驾驶追尾”事件仅十余天,暴露行业共性问题:

技术冒进隐忧:2023年我国L2级新车渗透率达57.3%,但部分车企为营销夸大功能边界;

法规滞后现状:现行交规未明确L3及以上级别自动驾驶的事故责任认定标准,司法实践多沿用“驾驶员担责”原则。

工信部相关负责人近日透露,正加速制定《智能网联汽车自动驾驶功能道路测试与示范应用管理规范》,拟强制要求车企上传“黑匣子”数据,并建立全国统一的事故响应机制。法律专家呼吁:“技术发展必须与安全验证同步,‘自动驾驶’宣传用语亟待标准化。”

[捂脸哭]车不认识障碍物,人也不认识吗?大白天闭眼撒手让车自动开?心真大[点赞][点赞][点赞]