2018年12月18日,在庆祝改革开放40周年大会上,鼓舞亿万农村青年投身改革开放的优秀作家——路遥当选为“改革先锋”。

作为一个伴随着改革开放成长起来的作家,他的作品《人生》、《平凡的世界》意义深重,改写了新时期中国文学版图。路遥深入生活、扎根人民的创作精神也激励着一代又一代人。

路遥口述《平凡的世界》

一个平平常常的日子,细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花,正纷纷淋淋地向大地飘洒着……黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去,但那真正温暖的春天还远远地没有到来。

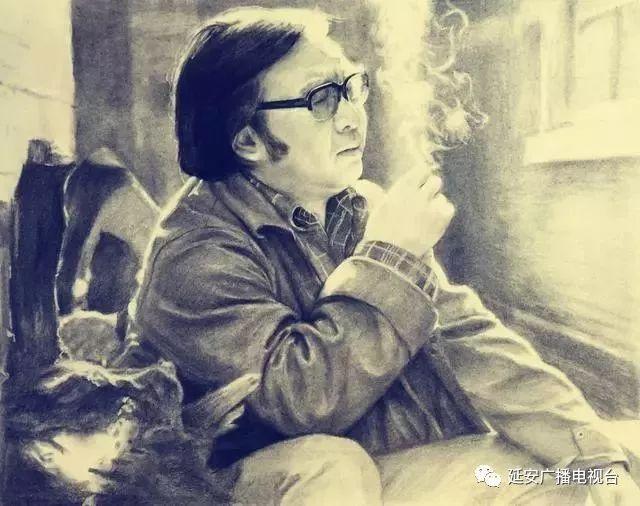

听到这段描述,我们总会想起像牛一样劳动的作家——路遥,他的作品像一个时代符号深深地烙在人们心中。

中国作协会员 《路遥研究》主编 曹谷溪

路遥是一个与人民大众心贴心、根连着根的乡土作家,他关注的是劳动者的生活、命运、梦幻、追求。

陕西省作协副主席 《路遥传》作者 梁向阳

路遥是改革开放40年来,对我们国家的普通人的情感和思想产生最重要影响的作家之一,路遥建造了一个文学之塔,文学灯塔,照亮了别人前行的路。

路遥,原名王卫国,1949年12月2日出生于清涧县一个贫困的农民家庭,7岁时被过继给延川县大伯家,曾在延川县立中学学习,1969年回乡务农。这段时间里他做过许多临时性的工作,当过一年农村小学教师。1970年,他第一次以笔名“路遥”发表了诗作《车过南京桥》,从此走上了文学之路。

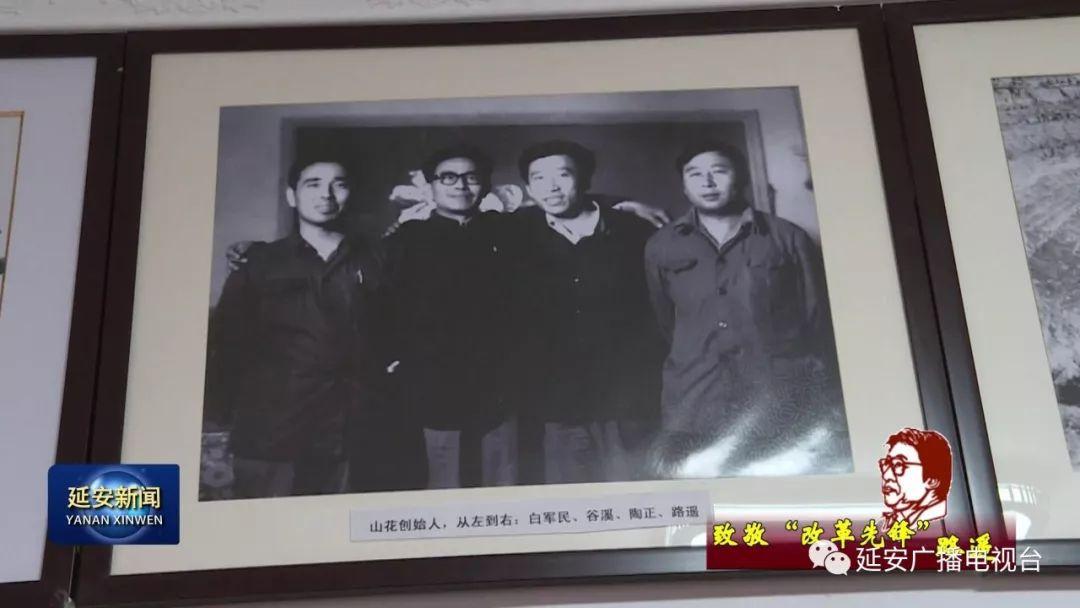

1972年他与曹谷溪、陶正等人共同编辑诗集《延安山花》,创办县级文艺报纸《山花》,他的很多作品都是发表在这里。1973年7月,《陕西文艺》创刊号上发表了路遥的短篇小说《优胜红旗》,这是他在省级文学刊物上公开发表的第一篇小说。

作家 海波

当时《优胜红旗》就写农业学大寨,别人写农业学大寨编一些神奇的故事,他就写优胜红旗不仅仅是应该奖给速度快的,而且要质量好的。

中国作协会员 《路遥研究》主编 曹谷溪

就是这面优胜红旗,他扛着一步一步走向中国文坛,获得了最高文学奖——茅盾文学奖。

1973年,路遥已经是延川县一名展露头角的文学青年,被推选到延安大学中文系读书。1976年大学毕业后,分配到《陕西文艺》编辑部工作。从这时起,路遥深入接触到柳青、杜鹏程、王汶石、李若冰等著名作家,深受他们的感染。

1980年,路遥在大型文学期刊《当代》上发表了中篇小说《惊心动魄的一幕》,这个中篇处女作在1981年荣获全国首届优秀中篇小说奖。紧接着1982年,他的中篇小说《人生》在《收获》杂志发表,引起巨大反响,以至于1982年被文学界称为“路遥年”。

陕西省作协副主席 《路遥传》作者 梁向阳

改革开放以后,伤痕文学和反思文学大行其道。路遥却没有写反思文学和伤痕文学,他干什么呢?他关注当下的现实来思考,在我们整个中国严重的城乡社会二元对立面前,我们农村有志有为青年的人生出路问题。

作家 海波

写了这一大批人的困惑,马上就得到了上面的重视和广大读者的认同。

1983年,《人生》荣获全国第二届优秀中篇小说奖。这次获奖,真正确立了路遥在我国新时期文坛的地位,《人生》也被改编成同名电影。

作家 海波

人生拍电影以后,它所能起到的那种轰动的作用,不是因为这个故事,这个美男美女的轰动,而是看了电影之后成千上万的返乡知青、有同样命运的人,感觉到他在写我们自己。这时候就奠定了路遥的现实主义,关注现实、反映现实的基础。

陕西省作协副主席《路遥传》作者 梁向阳

路遥思考问题的深邃性也好,思维的前瞻性也好,远远超乎于同时代作家的思考,因此有人说路遥与80年代文学的展开有重要的密切的关系。

记者:闫玺

编辑:李嘉欣