“删好友就活该被嘲讽?”一场源于社交媒体的矛盾竟最终酿成了一条生命的逝去。

厦门一名女子刘某因被骑友曾某持续发布嘲讽视频,在极大的心理压力下选择溺亡。

而曾某因此被判侮辱罪成立,有期徒刑一年。

这起案件不禁引发社会深思:网络暴力究竟有多可怕?背后推手又该承担什么责任?

删除好友引发的“网络风暴”

刘某和曾某原本只是骑行活动中偶然相识的骑友。

事情的起因看似简单,2023年3月,刘某因清理社交圈删除了曾某的微信好友,还在朋友圈发文表示希望圈子“纯粹一些”。

然这一操作触碰了曾某的“底线”。不满的曾某在网络上对刘某发起了攻击。

他不仅截图刘某的朋友圈公开嘲讽,还在骑行群中搬运刘某骑车摔倒的视频,配上带有侮辱意味的文字。

这一切对刘某来说无疑是晴天霹雳。尽管她选择忍耐,还向相关部门投诉,但曾某的嘲讽却变本加厉。

甚至在刘某提起诉讼后,曾某仍然在网络上发布侮辱性内容。直至刘某于2023年6月选择结束生命。

侮辱罪成立:玩笑还是恶意?

案件审理过程中,曾某始终辩解称自己的行为只是“调侃”,而非恶意侮辱。

他还强调自己并不知晓刘某曾患有双相情感障碍,更无法预料其会因此自杀。

根据一审和二审的判决书,法院认定曾某通过持续性的网络贬损行为,已公然侮辱他人,并且其行为直接引发了刘某的心理崩溃,导致悲剧发生。

法院指出,曾某针对刘某的身高、体型、骑行技术等进行反复嘲讽,甚至模仿其账号发布阴阳怪气的视频,这不仅降低了刘某在社交圈的评价,更直接击垮了她的心理防线。

特别是在刘某自杀前的三天,曾某发布最后一条视频,对她的嘲讽达到了顶点。

这种行为不仅无法归为“普通评论”,更因时间关联紧密,与刘某的自杀形成刑法意义上的因果关系。

精神疾病是根源,还是借口?

案件中,刘某生前曾被确诊为重度抑郁和双相情感障碍。

曾某辩护方认为,刘某的死亡更可能是由于疾病、家庭矛盾等多方面压力所致。

法院认为,尽管刘某曾有病史,但她已通过治疗基本稳定。

证据显示,她的精神状态在遭遇网络攻击后明显恶化,并明确指认曾某为其精神压力的主要来源。

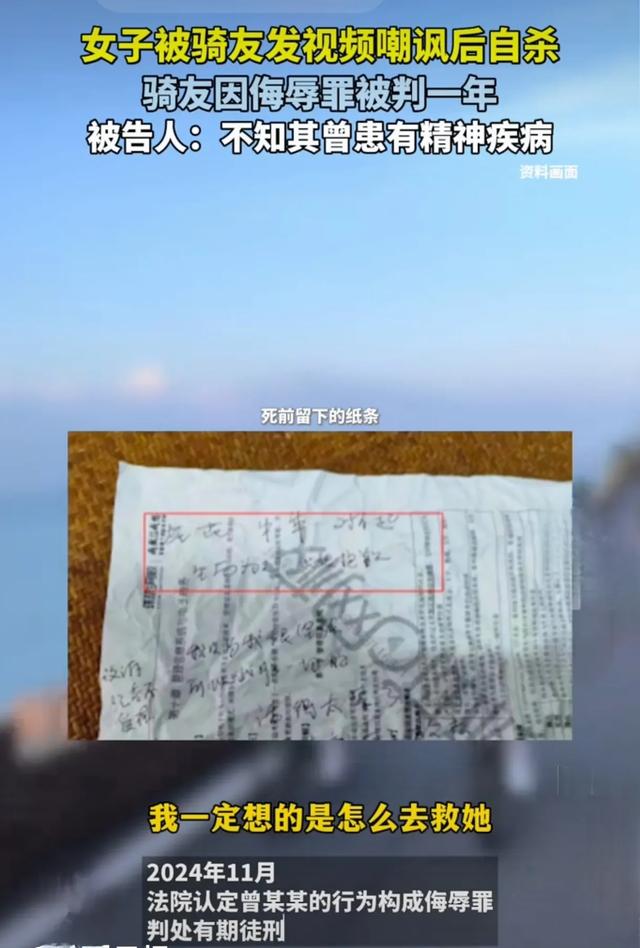

刘某留下的纸条中提到:“我以为自己可以坚强战胜一切,但曾某害了我。”

这让人深刻体会到网络语言暴力对心理脆弱者的毁灭性打击。

对曾某来说,或许这只是一场“无伤大雅”的网络交锋,但对刘某,却是压垮她的最后一根稻草。

网络暴力下,如何守住心灵的防线?

这起案件不仅让人心痛,更提出了一个值得全社会思考的问题:网络上的言行是否需要更严格的约束?当“玩笑”成为他人的利剑,语言的边界又在哪里?

“刀子嘴”确实不会“豆腐心”,那些看似轻描淡写的语言伤害,却可能对别人造成深远的影响。

网络时代,每个人的言论都有可能成为别人的噩梦。

如何用法律守护网络空间的清朗,同时呼吁公众对弱势群体的更多理解与包容,是这起案件带给我们的警示。

伤人的“轻言轻语”,值不值?

人言可畏,网络语言暴力更甚。刘某的离世是网络暴力引发的又一起悲剧,但它绝不能成为最后一起。

我们是否应该反思,在键盘背后敲下的每一个字,是善意的表达,还是可能深深刺伤别人的利刃?

你是否也曾在网络上感受到类似的语言伤害?如何守护网络文明,杜绝语言暴力?欢迎在评论区留下你的看法。