2025年4月2日,解放军东部战区启动"海峡雷霆-2025A"演习,聚焦查证识别、拦截扣押等科目。

演习一开始,11万吨LNG巨轮立即调头,而台湾天然气储备仅够11天,对这个严重依赖进口的岛屿构成直接威胁。

这场军演背后隐藏着怎样的战略意图?封控战术为何令巨轮闻风而逃?

一艘排水量超过11万吨的巨轮,在大海上悄然改变航向,这看似平常的一幕,却如同一枚落在棋盘上的重子,揭示了台湾岛内命脉脆弱的残酷现实。

这艘原本计划驶入高雄港的LNG巨轮,不是被导弹驱逐,不是被军舰拦截,仅仅是演习消息传来,便如受惊的鱼群般掉头南下,在台湾东部海域徘徊不前,宛如大海中迷失方向的巨兽。

更令人咋舌的是,随后预定4月2日抵达台中港的"台达2号"也同样被阻隔在海上,如同一个小心翼翼的过路者,贴着解放军划定的禁区边缘,进退两难。

这不是偶然,而是必然。台湾这个被海水环抱的小岛,能源自给能力堪称世界之最,只不过这个"最"字前面要加上"薄弱"二字。

数据触目惊心:台湾石油自给率仅0.1%,天然气自给率仅0.9%,对外依赖度高达99%以上。说白了,台湾能源供应就像悬在半空的吊篮,只靠几根海上运输线牵着。

一旦这些运输线被切断,代价有多大?一艘满载的LNG巨轮可装载14.5万立方米液化天然气,约合7万吨,足够台湾全岛民用和工业耗能一整天。而台湾的天然气储备最多只够使用11天,这意味着如果海路持续受阻,岛内将在短时间内陷入能源危机。

想象一下,一个高度现代化的经济体,遍布高科技企业和密集城市的岛屿,一旦能源供应链被掐断,会发生什么?工厂停工,电力供应不足,交通受限,社会秩序混乱……这不是危言耸听,而是能源命脉被控制后的必然结果。

更令台当局尴尬的是,这些商业巨轮的反应比台军还敏感,在台防务部门1日上午10点才姗姗来迟发布回应时,LNG船早在凌晨就已经掉头逃离。这种时间差不仅仅是信息获取渠道的问题,更折射出商业世界对政治表态的不信任。

当一个政权连保障本岛能源安全的底气都没有,当商业判断快于军事反应,当吃饭问题都靠外部世界"施舍",这样的政治实体还能做出什么样的战略判断?

而令人不寒而栗的是,解放军此次演习还仅仅处于初始阶段,远未到全力施为的地步。演习刚一展开,就像一记轻轻点穴的手法,便已让台湾最敏感的能源神经瞬间紧绷,暴露出其战略弱点。这种效果,比起直接的武力展示,更具震撼力和说服力。

看似平静的台海水面下,正上演着一场无声的战略较量,解放军此次究竟动用了多大规模的力量和多么精准的战术,才能达到如此精确的威慑效果?这背后的军事实力展示,比表面的波澜更值得深思。

雷霆手段惊四座当台湾的能源命脉暴露无遗,解放军究竟用了多大规模的军事力量,才能收获如此精准的威慑效果?答案令世界瞠目。

这不是一场普通的军演,而是一场精心编排的战略交响曲。东部战区在演习启动后的48小时内,调动了71架次战机在台岛周边编织出密不透风的空中网络,21艘各型舰艇在海面上形成铁桶阵势,山东号航母编队更是压轴出场,如同战场上的定海神针,稳稳地统领着这场海天盛筵。

更令人咋舌的是,演习不是简单的"亮剑",而是精准到刀尖舔血的战术演练。查证识别、警告驱离、拦截扣押,这三板斧精准地打在了台海航运的要害上,不枉费一枪一弹,却已让商船望风而逃。

陆军部队在东海相关海域的远程火力实弹射击,更是将这场演习的威慑力提升了一个数量级。那些箱式火箭炮机动到位后,炮口怒吼,炮弹划破长空,直奔模拟的港口和能源设施而去,仿佛是向世人宣告:这不仅是演习,更是实战能力的展示。

军事专家付征南的评价更是给这场演习的精准度打了一个重磅注脚:这种火箭炮射程覆盖整个台湾岛,300公里内误差不到1米,一次齐射就能将目标炸得粉身碎骨。这种精度,不亚于用针尖去戳破气球上的特定标记点,精准得令人毛骨悚然。

而这种火箭炮的另一个可怕特点,是其量产特性。它不是什么昂贵的高精尖武器,而是造价适中、可以批量装备的常规武器,用军事行话说就是"量大管饱"。这意味着解放军不仅有能力精准打击,还有能力持续打击。

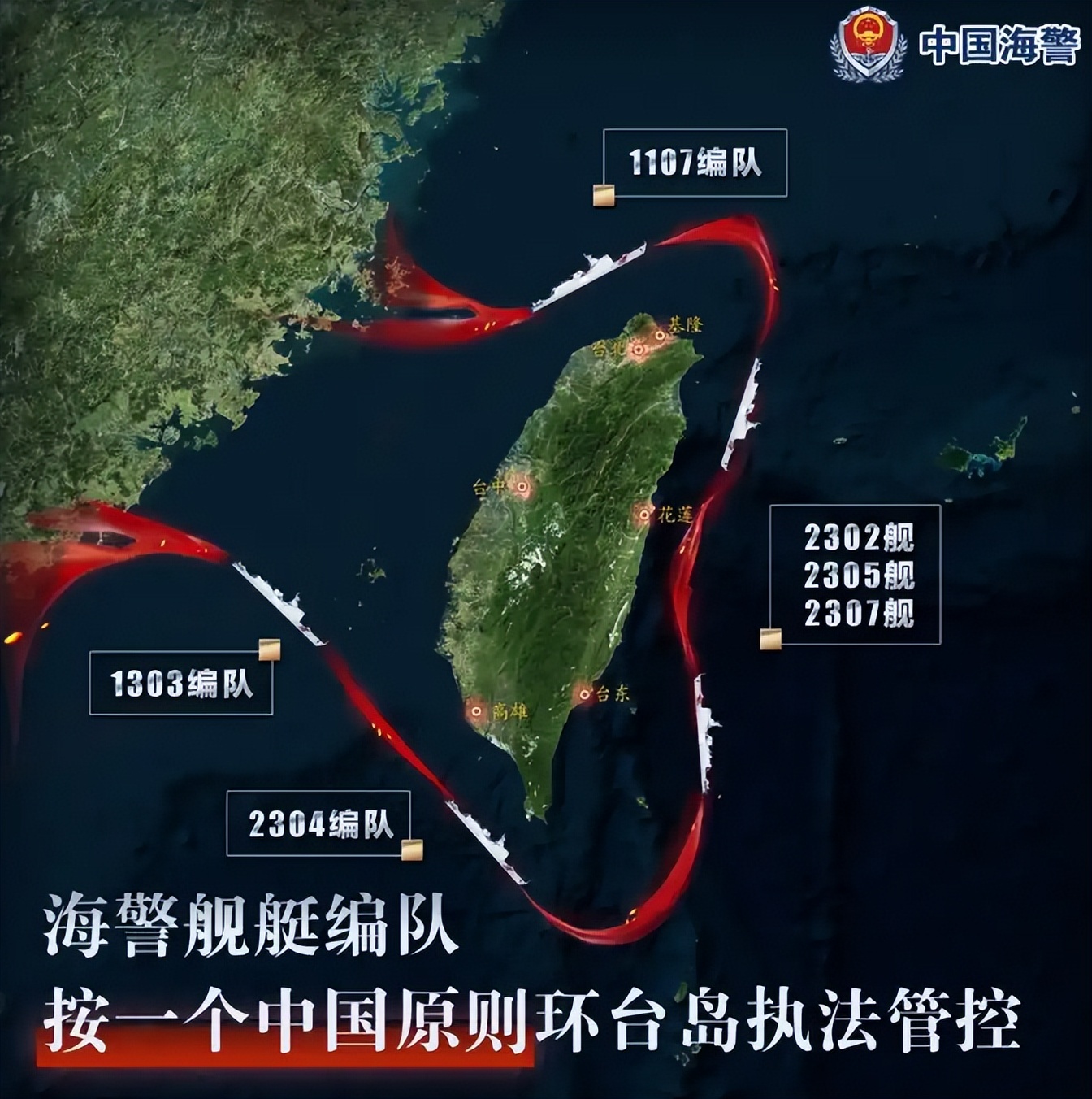

解放军的军机不仅出动频繁,还拥有完整的体系支撑。无人机群24小时盯着台岛东部海域,像一双永不疲倦的眼睛,而054A护卫舰更是贴近到能用肉眼看清可疑船只的距离,直接喊话驱离,甚至模拟扣押了一艘外籍商船,完美诠释了"查、驱、扣"三步管控流程。

值得玩味的是,当有记者问及演习何时结束时,东部战区的回答只有一句:"待到长风破浪时。"这短短八个字背后,是多么深沉的战略定力和不言自明的威慑意图。

这场军演的每一个动作、每一项安排,都像是精心设计的棋局,目的只有一个:展示解放军切断台湾与外界联系的能力已经形成,而这种能力,正好击中台湾作为岛屿的天然软肋。当军演的战略意图如此明显,台湾当局面对这种精准打击还能有多少回旋余地?

软肋已露战局明

台湾当局面对解放军的精准打击还能有多少回旋余地?答案恐怕比台北街头飘零的樱花瓣还要脆弱。

当代台湾,表面上光鲜亮丽,被包装成"亚洲四小龙"之一,高科技产业光环加身,但剥开这层华丽的外衣,却是一个战略脆弱性惊人暴露的政治实体。这种脆弱性,不仅体现在前文提到的能源命脉上,更深刻地镌刻在其经济结构和安全战略的基因里。

台湾经济的命门在哪里?就在那些被捧上天的科技巨头们身上。台积电、华硕、宏基这些响当当的名字,看似是台湾的骄傲,实则是悬在台当局头上的达摩克利斯之剑。这些企业有多依赖大陆市场和全球供应链?数据触目惊心:台积电海外营收占比超过90%,其中来自中国大陆和香港地区的订单约占其总营收的10%-20%。

更要命的是,台湾本土市场实在太小,2300多万人口撑不起一个现代化经济体的内需天花板。这就像一个没有根基的空中楼阁,看起来雄伟壮观,实则摇摇欲坠,经不起一阵风吹。

在安全层面,台当局长期将希望寄托在美日等域外势力的干预上,这种心态不啻于幻想他人的臂膀能永远撑起自己的天空。然而,当解放军展示出封控能力后,美日等国的所谓"保护伞"顿时显得像是一张薄纸,一戳就破。

美国军舰前不久还在台海耀武扬威,此次军演却保持诡异的沉默;日本"漣号"护卫舰也不敢轻举妄动;就连加拿大的"渥太华"号在过台海后也被东部战区全程跟监,灰溜溜地走了。这些场景不正是"国际支持"幻象的最好注脚吗?

解放军"查、驱、扣"三步流程的管控行动并非纸上谈兵。054A型护卫舰贴近可疑船只喊话驱离,甚至模拟扣押外籍商船,这种实战化演练已经清晰传递出一个信号:任何试图破坏封控的船只,都将面临实质性的拦截风险。

而这一切,都在揭示台湾作为一个岛屿的宿命——没有任何一个岛屿能在完全被海军封锁的情况下生存下去。从古至今,无论在东方还是西方,海上封锁始终是对付岛屿最有效的战略手段,这是地理政治学不变的铁律。

台海局势的演变,正如一盘精心布局的围棋,解放军落下的每一子,都在将台湾推向战略困境。而当地缘政治的棋局已然明朗,国际社会的反应却分化明显,中美战略角力的阴影也悄然笼罩在这场军演之上,世界正屏息观望这场大国博弈的新篇章如何展开。

大棋已落谁敢动

世界正屏息观望这场大国博弈的新篇章如何展开。这不仅仅是一场军事演习的故事,更是一场牵动全球地缘政治神经的大国棋局。

在这盘棋局上,中美两个超级大国的身影格外醒目。"海峡雷霆"军演恰逢中美在亚太地区战略角力加剧之际,这一时间点的选择本身就暗含深意。中国通过这场军演向世界传递了一个无比清晰的信号:在核心利益问题上,中国的立场坚如磐石,毫不含糊。

美国方面的反应则颇耐人寻味。以往但凡台海有风吹草动,美方必定跳出来"表态",甚至派军舰"路过"示威。而这一次,美国军舰却异常沉默,仿佛突然对"航行自由"失去了兴趣。这种反常不是没有原因的——当解放军展示出足以封锁台海的能力时,美国明白,任何贸然的举动都可能引发无法控制的后果。

国际社会的反应则呈现出明显的分化。美日韩澳等国家表达了"担忧",却小心翼翼地避开了实质性表态;而俄罗斯、巴基斯坦等国则表示理解中国的正当行动。这种分化,恰恰反映了当今世界力量格局的重组与再平衡。

从历史维度看,这场军演与1996年台海危机形成了鲜明对比。那时的解放军,尽管也举行了大规模军演,但在精确打击能力和军事威慑上与今日不可同日而语。如果说1996年的军演更多依靠数量和规模取胜,那么今天的"海峡雷霆"则是依靠质变升级的精准打击和战略封控能力震慑对手。

更值得注意的是,自2020年以来,解放军已连续多次在台海周边举行军演,这种常态化的军事存在已经成为新趋势。频率之高,规模之大,前所未有,这本身就是中国战略态势变化的重要指标。

在过去,军演对民用船只航行的影响很少直接可见,商船多半按原计划航行,充其量调整一下航线。而这一次,11万吨的巨轮主动规避,调头远离,这种直接可见的威慑效果,无声地宣告着力量对比的巨大变化。

这场"海峡雷霆"军演,像一记重锤,不仅敲在了台湾当局的危机神经上,也敲响了世界地缘政治棋局重组的警钟。在这盘新的大棋局上,中国不再是被动的应对者,而是规则的主动设定者。当大棋已落,谁还敢轻易挑战?

随着"海峡雷霆"的雷声渐远,世界格局的风云变幻却才刚刚开始。台海的每一次风浪,都是世界秩序变革的缩影;每一次军演背后,都是大国意志的博弈。这场没有硝烟的战略对决,将如何重塑亚太地区,乃至全球的安全格局?

结语"海峡雷霆"演习向世界展示了中国维护国家统一的坚定决心和强大能力。一艘巨轮的掉头不仅仅是航运业的一个小插曲,更是台海局势深刻变化的缩影。面对今天的现实,台当局继续在"台独"的道路上越走越远,只会让岛内民众承受更多不必要的风险和损失。

从历史长河来看,和平统一始终是中国大陆的第一选择,但这绝不意味着放弃使用武力的选项。真正值得思考的问题是:在大国博弈的棋局中,台湾是否只能做一枚被摆布的棋子?民众的福祉和安全,究竟应该押注在谁的承诺上?