(1942年8月—1943年2月)

瓜达尔卡纳尔岛战役(简称“瓜岛战役”)是太平洋战争中最为惨烈的拉锯战之一。这场持续六个月的战役,不仅标志着盟军从战略防御转向战略反攻,更揭示了现代战争的核心逻辑——工业能力、后勤保障与技术创新的终极较量。本文将从战略背景、战役进程、关键博弈、历史影响等维度,深度剖析这场“太平洋绞肉机”背后的真相。

1941年12月偷袭珍珠港后,日本迅速占领东南亚资源区,但其战略规划陷入矛盾:

资源需求与防御困境:石油、橡胶等资源需通过海上运输,而漫长的补给线暴露于美军潜艇威胁之下。

中途岛惨败后的战略迷茫:1942年6月中途岛战役损失4艘航母后,日本海军试图通过占领南太平洋岛屿(如瓜岛)构建“防御屏障”,阻断美澳之间的交通线。

然而,日本高层严重低估了美国的反击能力。他们坚信美国在经历菲律宾溃败后需要至少一年恢复元气,而瓜岛的丛林地形将重演马来亚战役的“日军神话”——以少量兵力击溃西方军队。

美军通过破译日本海军JN-25密码,获悉日军计划在瓜岛修建机场(后称亨德森机场)。这一情报促使太平洋舰队总司令尼米兹决定先发制人。1942年8月7日,美军陆战1师1.1万人突然登陆瓜岛,仅用36小时占领未完工的机场。这一行动彻底打乱日本战略节奏,将瓜岛从次要据点变为双方必争的“战略支点”。

二、战役进程:海陆空三位一体的绞杀战1. 陆战:丛林地狱中的生存竞赛日军“速胜论”的破产日军起初认为瓜岛守军仅2000人,遂派遣一木清直支队900人轻装突袭。8月21日,一木支队在泰纳鲁河口遭美军重机枪与火炮伏击,仅128人幸存。此役暴露日军三大问题:情报滞后、轻敌冒进、缺乏重武器支援。

血岭之战与“人海战术”的失败9月至10月,日军增派第2师团等精锐部队,试图以“万岁冲锋”突破美军防线。在埃德森岭(血岭)争夺战中,日军以3000人伤亡代价仅推进数百米。美军依托工事、铁丝网与密集火力,将日军的人海战术变为单方面屠杀。

饥饿与疾病的非战斗减员至1942年11月,瓜岛日军日均口粮不足100克,士兵被迫食用树皮、蜥蜴甚至同伴尸体。疟疾、痢疾感染率超过90%,第38师团某中队记录显示:“能站立者不足1/3,半数士兵因夜盲症无法夜战。”

2. 海战:制海权争夺的致命赌博萨沃岛海战:日军的战术胜利与战略短视1942年8月9日,三川军一率领8艘巡洋舰夜袭美军舰队,击沉4艘重巡洋舰,却未攻击美军运输船队。此役虽重创美军,但放任美军卸载4万吨物资,错失瘫痪瓜岛补给的绝佳机会。

圣克鲁斯海战:航母对决的消耗陷阱1942年10月,日军以4艘航母(翔鹤、瑞鹤、瑞凤、隼鹰)围攻美军2艘航母(企业号、大黄蜂号)。尽管击沉大黄蜂号,但日军损失99架舰载机与大量精英飞行员。美国凭借飞行员轮换制度与工业产能,90天内补充全部损失;日本飞行员培养周期长达2年,此役成为其航空兵衰落的转折点。

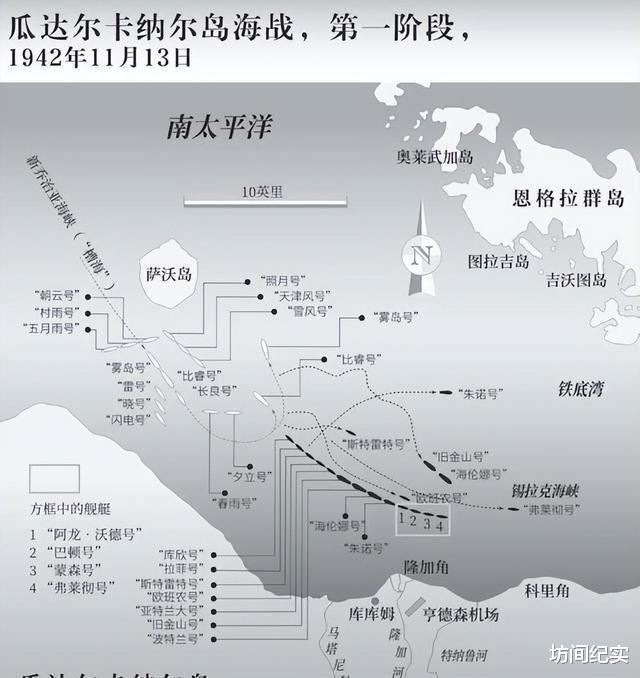

瓜达尔卡纳尔海战:战列舰时代的落幕1942年11月,日军派出战列舰“比叡”“雾岛”炮击亨德森机场,却遭美军驱逐舰与航空兵反击。“比叡”被击沉,“雾岛”重伤自沉。此战证明:缺乏空中掩护的战列舰在现代海战中已成“浮动棺材”。

3. 空战:亨德森机场的制空权生死线“仙人掌航空队”的逆袭美军依托亨德森机场的F4F野猫战斗机、SBD无畏式俯冲轰炸机,形成半径800公里的空中封锁圈。日军运输船队白天无法接近瓜岛,被迫改用驱逐舰夜间偷运(“东京快车”),但单次运输量不足美军1/10。

零式战斗机的神话破灭日军零式战机虽机动性优异,但缺乏装甲与自封油箱,在美军“萨奇剪”战术与新型F4U海盗战斗机面前损失惨重。至1943年2月,日军在瓜岛损失飞机680架,其中75%为经验丰富的精英飞行员。

三、胜负关键:后勤与技术的文明代差1. 后勤体系的碾压性差距美国的“海上超级市场”美军建立了一套高效补给体系:

运输船队由航母、战列舰护航,采用雷达预警规避潜艇;

瓜岛码头配备龙门吊与履带式装卸机,日均卸货量达1000吨;

受损舰船可在努美阿基地72小时内修复返航。

日本的“竹枪式补给”日军补给线陷入恶性循环:

驱逐舰夜间运输(“老鼠运输”)单次仅能投送300人/30吨物资,且40%舰船遭美军空袭击沉;

1942年11月后改用铁桶浮筒运输(“铁桶运输”),但美军PT鱼雷艇夜间猎杀成功率高达70%;

瓜岛日军最终获得补给量仅为需求量的12%,饿死人数远超战死者。

2. 技术革命的降维打击雷达:黑夜优势的终结者美军舰船装备SG雷达,可在夜间精准定位日军舰队。1942年10月埃斯佩兰斯角海战中,美军首次依靠雷达引导炮击,击沉日军巡洋舰“古鹰”号,终结了日军“夜战无敌”的神话。

密码破译:单向透明的战场美军通过破译JN-25密码,提前预判日军“东京快车”行动时间与路线,甚至在亨德森机场储备燃油与弹药,诱使日军航空兵空袭消耗实力。

医学与工程学的胜利美军用推土机开辟营地、DDT灭蚊、配发阿的平抗疟药,将非战斗减员控制在15%以下;日军则因缺乏抗疟药与净水设备,90%士兵丧失战斗力。

四、历史影响:太平洋战争的战略转折点1. 日本的全面战略收缩瓜岛战役后,日本损失:

2.4万名士兵(含饿死者9000人);

38艘舰船(含2艘战列舰、3艘巡洋舰);

680架飞机与75%精英飞行员。联合舰队再无力发动大规模攻势,被迫转入“绝对国防圈”防御,太平洋战争主动权彻底易手。

军事层面:瓜岛验证了“跳岛战术”可行性,为后续攻占塔拉瓦、塞班岛奠定基础;

工业层面:美国飞机月产量从1942年的2000架飙升至1943年的7000架;

社会层面:陆战1师的“平民英雄”形象激发国民士气,孤立主义思潮彻底消散。

瓜岛战役证明:

后勤即战斗力:工业产能与运输效率决定战争上限;

技术即生存权:雷达、密码学、医学等非直接杀伤性领域同样致命;

意志力的边界:即便如日军般顽强,也无法突破物理规律与生理极限。

瓜达尔卡纳尔岛战役是一场没有“如果”的战役。即便日军偶然夺回亨德森机场,其崩溃的补给线与枯竭的航空兵力也无力扭转战局。这场战役的本质,是工业文明对农耕文明的降维打击——当一国的生产力、技术创新与组织效率被全面碾压时,精神主义与战术奇谋终将沦为历史的悲壮注脚。瓜岛的丛林深处,不仅埋葬了数万亡魂,更宣告了一个旧帝国时代的终结。