在波罗的海三大海洋博物馆中,分别位于加尔东(卡宁格勒)、克莱佩达和塔林的博物馆是可以参观的。它们都比较年轻(自苏联时期以来,只有立陶宛的博物馆保存至今,而爱沙尼亚的博物馆自1935年便开始在建筑物内展出),在大陆欧洲标准下算是相当雄伟的(尽管与英美世界的海洋博物馆相比,它们当然有一定差距)。

加尔东的博物馆显然更侧重于科研,因为它的主船——传奇的“维捷兹”号;克莱佩达博物馆则侧重于民族学和自然学,并且“船只”部分已被缩减;而塔林的博物馆……作者会把它称为概念和布局上的杰作——它巧妙地融入了周围环境,博物馆的船只和正在运行的船只相邻,附近有船厂,还能看到巨大的渡船,最重要的展馆是世界上最大的水上机库:

这些机库建于1916-17年,由丹麦公司“克里斯蒂安和尼尔森”公司承建,原本是彼得大帝海上堡垒的一部分,用于存放沙皇时代的水上飞机,据我所知,这些飞机最终并未被运送到这里。后来,这些机库被所有统治塔林(Tallinn)的国家军事部门占用,但早在1979年,当地的历史学家们就意识到这些建筑是独特的历史遗迹。

在1990年代,这些机库在政府与商人之间经历了激烈的争夺(争斗激烈到连时任总统伦纳特·梅里都被保安粗暴地赶了出去),直到2000年代才开始改造为博物馆。如今,博物馆包括了机库内的展览(根据推测,展馆位置应该是在原有开口处,飞机曾从这里滑出),以及码头上的十五艘船只和舰艇,博物馆的核心是水上的破冰船“大蒂尔”和机库中的潜艇“莱姆比特”。

馆由两个主要展区组成(另有位于老城区的“胖玛格丽塔塔”),票价灵活,并且有一个非常友好的官方网站,支持七种语言(不排除2022年后语言选项有所变化)。

售票处与展览区之间有一面水族箱墙,展示了波罗的海的动植物,但与克莱佩达(在这里,这几乎是博物馆的核心部分)和加尔东(在这里,这一部分是一个独立的展馆)不同,这里的生物学部分并不多。参观的开始部分在二层,楼梯通向一个位于壮观混凝土拱顶下的咖啡馆。

走到边缘时,你会在一瞬间失去空间感。巨大的大厅在不自然的光线下,天花板上偶尔闪过飞机的影子(准确来说是反射的光),海浪、船舶和飞机的发动机声回荡,海鸥的叫声、穿插着不同语言的解说音频……总之,这一切令人震撼。

这座博物馆有两层,每一层都有其独特的设计理念——棚屋就像是栈桥,悬挂在想象中的水面上,下面是各种船只和航标;在“海底”则是水雷(这些水雷曾经在靠近“胖玛格丽塔塔”处有一个独立的水雷博物馆)。此外,还有布满炮台的海岸线,巨大的潜艇“莱姆比特”就在这片区域“停泊”。

理论上,这里应该还会有一架稀有的英国一战时期的水上飞机——“Short 184”水上飞机,它曾是爱沙尼亚的武器装备,服役至1933年,但很不幸,这次来访错过了它——它被送去维修了。

沿着“码头”一侧悬挂着小船,另一侧则是帆船。底部则有一艘1550年代的帆船残骸,这艘船直接在利沃尼亚建造,是现存的几乎唯一一艘这样的船。而挂在它上方的,若没记错的话,是“Monotype-15”——一种滑冰艇(也就是在冰面上滑行的帆船),它是1932年在爱沙尼亚设计的,当时爱沙尼亚是欧洲领先的滑冰艇运动国家,至今仍在生产。

这些悬挂的船只看起来非常引人注目。这里展示了两艘“奥辛卡”,也就是掏空木材制成的传统船只。令人惊讶的是,这种古老的船型,最初由原始人发明,至今仍在一些小湖泊中使用,作者曾在阿尔汉格尔斯克地区看到过它们。

左边是更为古老的“苏马”(位于维尔扬迪附近,“苏马”意为“沼泽之地”)奥辛卡,实际上是它的现代复制品,背景是航标。右边是更先进的“卡扎林”奥辛卡(1979年,得名于卡扎里河),它能够在平静的海湾中航行……在这种情况下,这个海湾已经被布设了水雷。

在航标的前方是“埃斯图克”(虽然奇怪的是,它缺少了最具特点的部分——底部的滑轨),稍远一点是“鲁赫努”小船。由于鲁赫努是一个小岛,位于海岸线约百公里的地方,它的设计适应了不安定的里加湾。这两艘船都是现代复制品。

除“苏马奥辛卡”外,所有这些船只都属于“海岸瑞典人”的遗产,海斯特兰人是一个由瑞典农民和渔民组成的民族,他们在16-17世纪通过海上移居到了爱沙尼亚。大部分人居住在岛屿上,尤其是在哈萨鲁周围,并且那里还有一个专门的博物馆。在战争前,他们的数量有几千人,现在只剩下几百人——几乎所有人都在战争中逃亡,要么因应对二战德国的征兵,要么因应苏军的进攻,他们逃往了中立国瑞典。

他们的逃亡方式和他们的到来方式一样——通过海上的船只。“哥德堡难民船”(1939年)是一艘典型的爱沙尼亚二战时期渔民型小型摩托艇,1943年它带着主人穿越芬兰来到哥德堡,之后奇迹般地存活了超过半个世纪,并在2007年被送回爱沙尼亚。

另一个类似的故事是“哥特兰难民船”,这艘船在1944年将人们从萨雷马岛带到了哥特兰,直到1991年它才返回爱沙尼亚。

至于这两张图片的背景,其他悬挂的物品作者就无法确认了——有航标(其中一个似乎还有一个小灯塔),水雷,鱼雷……

另一侧则是帆船。左边是另一艘滑冰艇,关于这艘船作者忘了拍下信息。稍右是儿童运动帆船“优化器”(1964年),还有一艘无法确认的船只。最右侧是珍贵的“鲨鱼”帆船(这是20世纪20年代设计的运动帆船类别),它是这一类别的最后一艘幸存船只(1939年),曾名为“海丽”、“卡德里”和“莉娜”,曾在楚得湖上航行。

而最右侧的那艘带有“鲨鱼”龙骨的帆船,看起来是“芬兰”号,这艘运动帆船是为1952年赫尔辛基奥运会而设计的,1949年首次发布,现在已成为全球生产的船型。具体来说,这艘船是在1991年在美国制造的。

这里展示了包括1930年代的木质摩托船、斯卡特-2型滑水 amphibian(由芬兰采购的,最终因不适应当地条件而被送往博物馆)等众多海上及军事展品。

接下来的我们来到一处展示军事技术的“平台”,其中包括1950年代的自走高射炮ZSU-57-2:

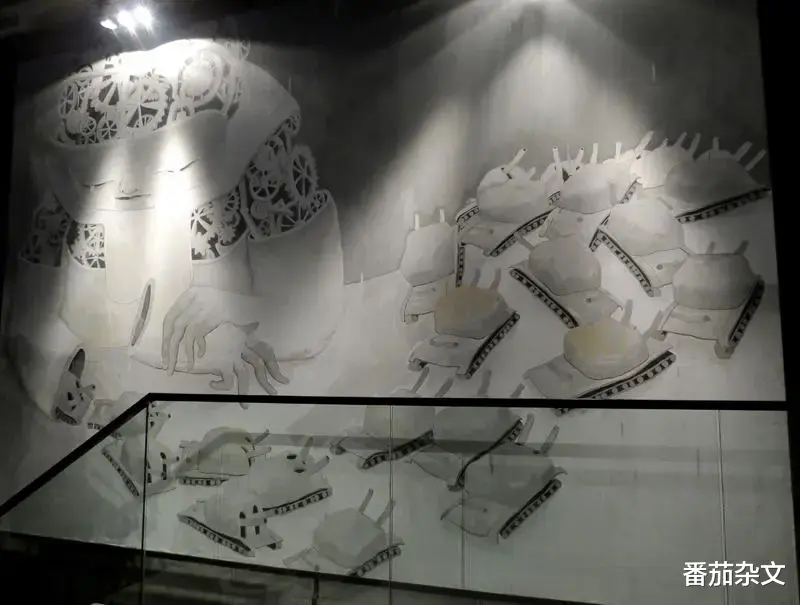

以及反战的(当时还是抽象的反战)涂鸦:

这就是博物馆的骄傲。爱沙尼亚第一共和国曾拥有两艘潜艇——水雷封锁舰“卡列夫”和“雷姆比特”。前者以史诗英雄命名,后者则以领导爱沙尼亚人抵抗“铁人”(即德国骑士)入侵的领袖命名,这位领袖在1217年的战斗中阵亡。

这两艘潜艇均由英国建造,按照爱沙尼亚国防部长赖多内尔的命令,于1936年同一天下水。然而,它们并未为爱沙尼亚发挥多少作用,在战争爆发时,它们归属于苏联的波罗的海舰队,并迁移至列宁格勒。“卡列夫”于1941年秋天沉没,极有可能是被水雷炸毁,至今仍未找到其残骸。而“雷姆比特”则成功度过了战争,直到爱沙尼亚重新获得独立,直到2011年退役时,它仍是世界上最古老的现役潜艇。

以下是一些内部照片,虽然这些画面并不完整,但仍能感受到狭窄的空间,尤其是舱间舱口的尺寸,给人留下深刻印象。

在机库的“底部”是来自不同年代和国家的水雷:

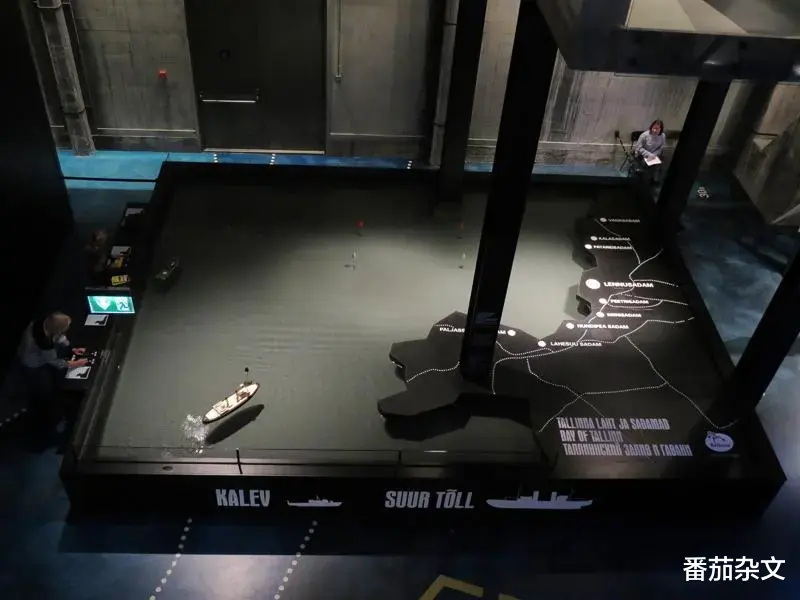

还有各种互动设备——想玩小船吗?在水池里驾驶吧:

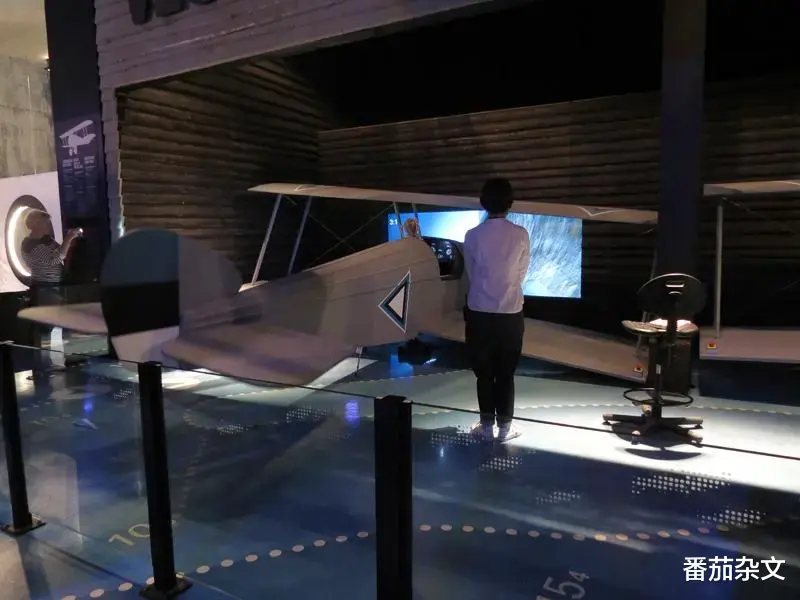

想飞轻型飞机吗?也可以试试:

想开高射炮吗?也有机会:

如果不行,那就来一场《黄色潜艇》之旅吧。

接下来,我们去码头。那里有一个儿童游乐场,旁边停着一艘渔船发动机小艇——作者记得在喀山的童年里曾见过这样的船。

第三艘潜水艇——当然是复制品,作者到现在也没弄明白这个设计的项目是否真的实施过。事实上,最早的潜水艇原型几乎可以追溯到15世纪,美国的“海龟号”(1775年)确实参加了独立战争,而在这一系列中,第一艘俄国潜水艇也是1854年在雷瓦尔由27岁的军事工程师奥托·赫尔曼设计的,并得到了克鲁岑施特恩的支持,看起来并不算什么幻想。

这是一艘“水下火船”——它的任务是接近敌方舰船,将一颗定时水雷安放在其上后撤离,但像19至20世纪交界处的其他潜水艇一样,无论是实施过还是未实施,它依然只是一个实验。

接下来是第二共和国舰队退役的军舰。它们背后是塔林船厂的轰鸣声,成为了自然背景。

其中还有一艘名为“海伦·冯·马阿斯霍尔姆”的帆船(1932年),据了解,它偶尔还在运行(塔林还有一艘名为“凯萨莫尔”的帆船,作者曾见过它在航行,很可能它的常驻地点就在这里)。

但这里的主角无疑是“巨型泰尔”——一艘百年历史的破冰船,也是塔林的第一艘船舶博物馆。它于1914年在斯德丁建造,按沙皇政府的要求,于第一次世界大战前夕作为“沙皇米哈伊尔·费多罗维奇号”驶入雷瓦尔,且从一开始就由一名爱沙尼亚人担任船长。二月革命后,起义的水手们将其更名为“沃尔尼茨”,以纪念起义的沃尔尼茨军团(驻扎在华沙),而十月革命后,它参与了“冰上远征”,带领俄罗斯舰船从赫尔辛基驶向红色的“喀琅施塔得”,但最终它还是被芬兰人获得,并更名为“维耶纽美宁”——这也是《卡列瓦拉》中的主要角色。

1922年,芬兰人将它归还给兄弟民族,这次不是回到雷瓦尔,而是回到了塔林。“巨型泰尔”是萨雷马岛上的一位神话巨人,既温和又易怒,在愤怒时变得非常暴力。传说中,他常常在风暴中将船只和小艇从海中拉起。因此,这个名字非常适合冰breaker船,对于第二共和国来说,它是不可或缺的——因为芬兰湾会结冰,进港的外国船只甚至需要支付“破冰费用”——它从1941年到1992年再次被称为“沃尔尼茨”,最后一次航行是在1986年,1994年成为博物馆。

但它值得单独讲述。

邻近的扫雷舰“苏列夫”,原为德国的“林道”号(1957-59年),如今也成了博物馆。

扫雷舰的船尾,背景是水上飞机库和炮台监狱。

在“苏列夫”内部,意外地感觉很小。

最让我印象深刻的是舱室的布局。

码头旁边可能停着一艘辅助舰队的拖船。

回望过去,左侧可以看到旧电厂的烟囱、戈尔霍尔大楼和凯斯克林纳的摩天大楼。