大盂鼎是西周康王时期的青铜重器,其铭文书法不仅是研究周代历史的重要资料,更是西周早期金文艺术的杰出典范。下面从笔法、结构、章法和整体风格四个方面,对其书法艺术风格特点进行剖析:

一、笔法:方圆兼施,刚柔并济

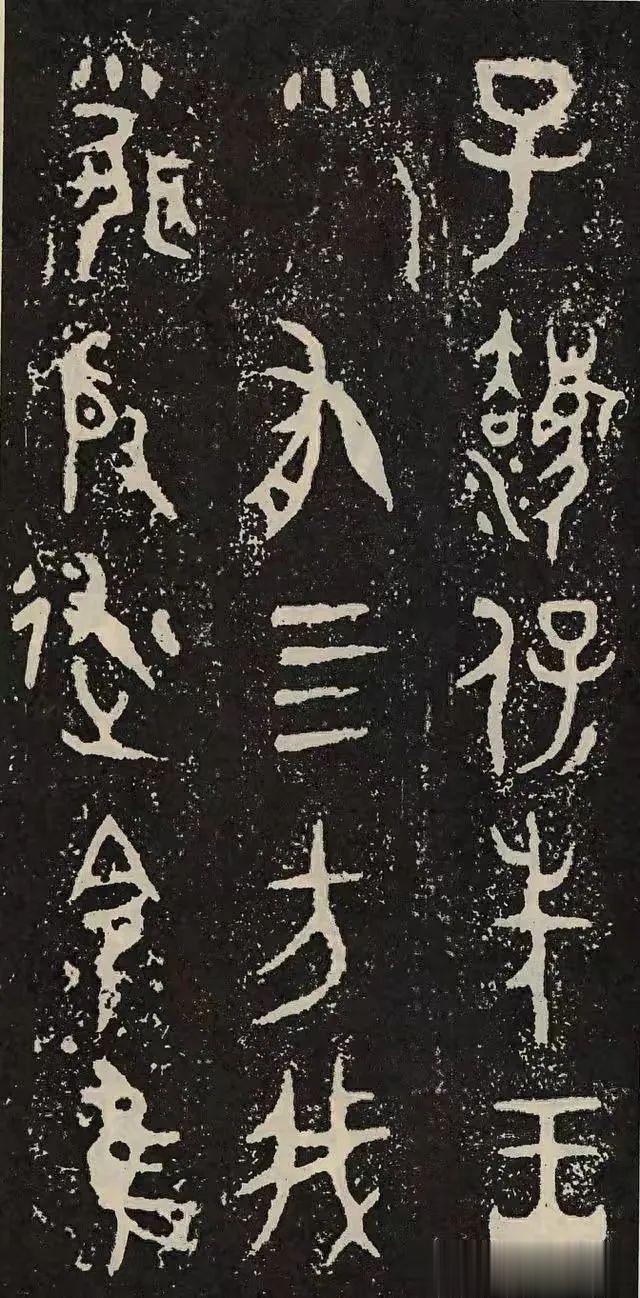

1. 方笔为主,刚劲挺健

大盂鼎被赞为“方笔之祖”,方笔运用十分显著。起笔时多藏锋逆入后翻笔或切锋,形成棱角分明的效果,收笔则或尖出或平出,干净利落。像“天”“夫”“不”等字的斜画,“宗”“享”等字的转折处,都呈现出斩钉截铁的方折笔势,极具刚正不阿的精神气质。

2. 肥笔(阔笔)点缀,沉厚庄重

延续了商代晚期“波磔体”的特征,部分笔画如“王”“天”“正”等字的横画、捺笔采用肥笔,形成粗重的块面。这些肥笔与纤细笔画相互映衬,增强了作品的节奏感和视觉冲击力,赋予铭文沉雄庄重的韵味。

3. 中锋为主,诸法兼用

以中锋行笔为基础,线条浑圆沉实,如“于”“酒”等字。同时,辅以裹锋(笔锋凝结如锥)和侧锋,使线条富有变化,凝练遒劲且立体感强。起笔和收笔时,藏锋与露锋结合,既蕴含含蓄之美,又彰显爽健之趣,偶尔还可见甲骨文两头尖中间粗的自然笔意。

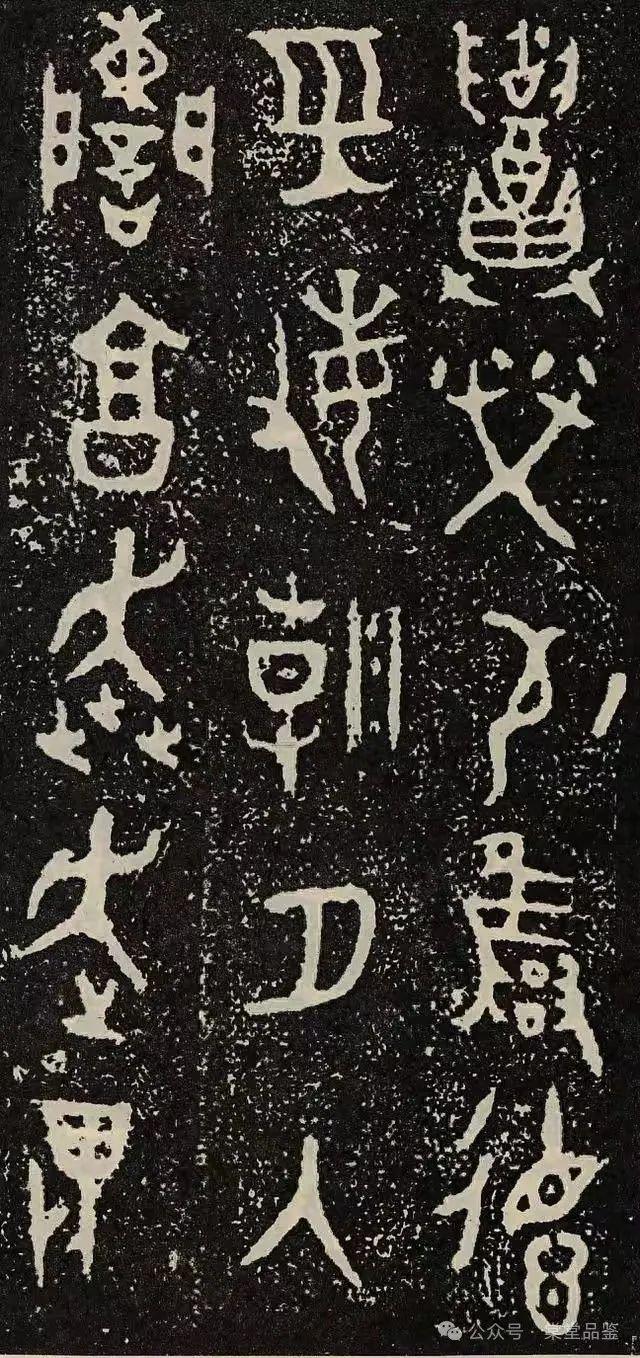

二、结构:纵势长形,疏阔多姿

1. 字形趋于规整,大小动态平衡

与商代金文大小悬殊的情况不同,大盂鼎的字形整体趋向长形,逐渐形成篆书纵向取势的特点。不过,它并未完全统一字形,而是根据笔画多少进行调整:笔画多的字结构舒展,却不显得拥挤,如“嗣”“敢”;笔画少的字则通过肥笔或夸张某笔来增强视觉张力,如“古”“土”“十”。

2. 象形与符号融合,富有烂漫之趣

部分字形保留了象形特征,如“酉”(酒)字像酒坛,“册”字似简册,生动形象。同时,通过线条的简化和符号化处理,使文字更具抽象美感,二者结合展现出质朴烂漫的风格。

三、章法:行列初成,茂密从容

1. 横成行、竖成列,规整中见变化

周人“尚礼”的精神在大盂鼎的章法上体现为初步形成横纵有序的布局,相较于商代金文的“乱石铺街”更为规整。但字与字之间并非完全平齐,而是通过高低错落、左右穿插,如“即”字的弧笔与相邻直线的呼应,使通篇气韵流畅,茂密却不呆板。

2. 虚实相生,整体和谐统一

肥笔的块面与纤细的线条形成虚实对比,空白处分布自然,避免了布局的单调。整篇铭文与鼎体的庄重造型相呼应,达到了内容与形式的高度统一。

四、整体风格:浑穆高古,瑰丽庄重

大盂鼎的书法风格融合了商代金文的瑰丽雄奇和周代的庄重典雅。其线条刚劲中蕴含柔美,结构疏阔中不失严谨,章法规整中富有变化,整体呈现出雄浑质朴、端严凝重的艺术效果。清代书法家刘颜涛评价其“气象宏大、敦厚自如”,堪称西周早期金文“方笔派”的典范,对后世篆书,如清代碑学,产生了深远影响。

大盂鼎铭文以方笔为核心,方圆兼济,结构纵长而富有变化,章法初现秩序灵动自然,整体风格浑穆高古,是研究金文书法演变的关键节点,也是学习大篆的绝佳范本。

一、隹(唯)九月,王才(通在)宗周,令盂。王若曰:“盂,不(通丕)显

二、

玟王受天有大令,在(载,过去)珷王嗣玟乍(作)邦,闢(通辟,除去)

三、

氒(厥)匿,匍有四方,㽙正(通政)氒(厥)民,在雩(通于)【午卩】(通御)事,□,

四、

酉(通酒)无敢□(酖),有□(通祡,烧柴祭天之祀)【米豆廾】(通蒸,天子冬祭)祀无敢□,古(通故)天异临

五

子,法保先王,□有四方。我闻殷述令,隹(唯)

六、

殷边侯田雩(与)殷正百辟,率肄(通肆)于酉(酒),古(故)丧

七、

师,巳。女(汝)妹(通昧)辰(通晨)又(通有)大服,余隹(唯)即朕小学,女(汝)

八、

勿克余乃辟一人。今我隹(唯)即井(通型,效法)□于玟王

九、

正德,若玟王令二三正。今余隹(唯)令女(汝)盂,

十、

□□,敬□(通拥)德巠(通经),敏朝夕入讕(通谏),享奔走,畏

十一、

天畏(通威)。”王曰:“□!令女(汝)盂井(型)乃嗣且(通祖)南公。”王

十二、

曰:“盂,廼(乃)□夹死□(通司)戎,敏誎(通勅,治理)罚讼,夙夕召

十三、

我一人【米豆】(通烝)四方,雩(通与)我其遹省先王受民受

十四、

疆土。易(通赐)女(汝)鬯一卣,冂(通裳),衣,巿,舄,车马。易(赐)女(汝)

十五、

且(祖)南公旂,用□。易(赐)女(汝)邦□四白(通伯)人鬲,自

十六、

驭至于庶人,六百又五十又九夫,易(赐)夷□王

十七、

臣十又三白(伯)人鬲,千又五十夫。□□□自

十八、

氒(厥)土。”王曰:“盂,若敬乃正,勿法(假借为废)朕令。”盂用

十九、

对王休,用乍且(祖)南公宝鼎。隹(唯)王廿又三祀。