本#广陵散已散而广陵散未完-深度剖析朱令案#系列前文:

(1):朱令案之不可洗脱的嫌疑人(2):令我百思不得其解的翻译疑云(3):朱令案中案之蹊跷的失窃案(4):清华1995年的五一假期和夏季学期

在进一步深入剖析朱令案前,有必要了解一下朱令案发前后我国铊中毒/投毒的整体情况如何,即“铊环境”如何。这部分内容由于篇幅过长,所以拆分成上下两篇:上篇为“朱令案前的我国铊中毒情况考”,下篇为“朱令案后的我国铊投毒案例考”。

本文为上篇,由如下十小节组成:

(一)铊的背景(二)铊在我国的早期应用及中毒案例(三)中国首例公开的铊中毒死亡病例考(四)早期关于铊中毒的零星报道(五)群体性铊中毒事件:1960年贵州兴仁县集体铊中毒事件(六)群体性铊中毒事件:1987年江西上高县集体铊中毒事件(七)关于中药中含有铊成分的报道(八)我国学界对铊及铊毒的认识发展(九)铊中毒病例的一个重要特点(十)结论

(一)铊的背景

1861年,时年29岁的英国化学家威廉·克鲁克斯(William Crookes,1832-1919)和41岁的法国化学家克洛德-奥古斯特·拉米(Claude-Auguste Lamy,1820-1878)分别独立发现了铊元素。他们都是在硫酸反应残留物中发现了该新元素,并运用当时新发明的火焰光谱法对其进行鉴定,观测到该元素在火焰中会发出明显的绿色谱线,所以克鲁克斯把它命名为“Thallium”,源自希腊语“θαλλός”(thallós),意为“绿芽”。铊的最主要应用是在工业领域,包括在光学玻璃、含铊合金、电子产品、高温超导、军事工业等方面。在上世纪七十年代以前,铊在农业领域被广泛应用于杀鼠剂、杀虫剂,在医学领域被广泛应用于脱发剂、治疗头癣、皮肤感染、肺结核盗汗等方面,详见本系列首篇文《朱令案之不可洗脱的嫌疑人》中的介绍:“铊一开始的最大用途是杀鼠剂。在多次意外之后,美国于1972年2月经第11643号行政命令禁止使用铊杀鼠剂。其他国家也接连实施禁令。”“人们曾使用铊盐来治疗癣等皮肤感染病,以及减轻肺结核病人夜间盗汗的情况。不过此用途颇为有限,因为铊盐的治疗指数区间较窄,更先进的相应药物也很快将其淘汰。”百度百科上说“随着以后对铊毒副作用的更深入研究和了解。自1945年后,世界各国为了避免铊化物对环境造成污染,纷纷取消了铊在这些方面的使用。”这里的1945年应该不准确,因为最早禁铊的美国是在1972年才开始禁止在杀鼠药中使用铊的,英国作家阿加莎在1961年出版的《白马酒店》里提到铊在当时的英国还普遍应用于老鼠药、头癣药中的,十分常见。所以:在英美这些发达国家,在上世纪七十年代后才开始逐渐杜绝了铊在老鼠药、农药、头癣药、皮肤病药这些方面的应用,但是在一些欠发达地区和部分发展中国家,甚至一直沿用到现在。

(二)铊在我国的早期应用及中毒案例

在能查询到的资料范围内,中国最早将铊使用于医疗始于上世纪二十年代,相关文献(见下截图)显示:1928年,陈、穆二人用铊治疗头癣36例;1932年,胡C.K.用铊治疗头癣119例;1933年,尤家骏(齐鲁大学医学院毕业,加拿大多伦多大学医学博士,著名麻风病专家)用铊治疗头癣90例。很显然,这种治疗头癣的医疗手段直接传承于当时的欧美。(注:1917年欧洲首次报道醋酸铊可以适用于治疗头癣)

(中国最早的用铊治疗头癣文献记录,文献来源朱一元(1962))“新中国”成立后,中国学术界、工业界、医学界对铊的认识和应用,则始于上世纪五十年代。在中国学术期刊网上能查询到的1949年后中国首篇关于铊的论文,是1955年冯国魁、徐珍娥发表在《有色金属(冶炼部分)》上的《稀有金属讲座4——鉈》。(注:《有色金属(冶炼部分)》这个期刊名就是这么奇怪地带了一个括号,另外还有《有色金属 (矿山部分) 》、《有色金属 (选矿部分) 》,均为姊妹刊。)

(1949年后中国首篇关于铊的论文:《稀有金属讲座4——鉈》(1955))这是一篇纯科普的介绍性文章,并且是一篇译作,翻译自苏联教材《稀有金属冶金学》,原作者是A.H.傑利克曼、Г.В.薩姆索諾夫、O.E.克列因。这篇译文对铊的性质、化合物、应用范围、开采及回收技术等方面进行了详细的科普,在应用方面提到铊在光学玻璃、光电管、铅基合金、信号弹等多个工业领域的广泛应用,并提到由于铊是有毒的所以在医疗、农业方可用于驱除虫害、鼠类等。在此后数年间,中国学界关于铊的论文主要集中在铊的提取、测定、回收、制备、工业应用等方面,都是一些科普文章。并且早期论文作者中多有苏联学者的名字,说明这些科普论文多来自苏联文献的翻译(见下图)。

(中国学术界关于铊的最早期学术论文)以上事实说明:1)在一百年前的上世纪二十年代,铊已经作为一种医疗药物进入我国的医疗领域;2)1949年后,中国学界对铊的认识最初主要来自于苏联学界的转译,属于苏联支援中国建设的一部分内容;3)从上世纪五十年代中期开始,铊在我国的应用重点在于工业领域,其次是农业和医疗领域;4)铊在医疗和农业中的作用在很长时间内一直是作为正面有效的药物进行使用和宣传的。对于上述的第四点,有以下论文为证:1962年,安徽医学院(安徽医科大学前身)皮肤性病教研组的朱一元等人在《安医学报》(现在的《安徽医科大学学报》前身)上发表了一篇题为《醋酸铊内服脱发治疗头癣352例的临床报告》(链接可见全文)论文。

(1962年的一篇用醋酸铊治疗352例头癣的论文)在该论文中,作者统计了在1955年-1960年的五年时间内,安徽医学院通过使用醋酸铊内服脱发治疗头癣病例总计352例,并且疗效均比较满意。在该治疗方案中,醋酸铊的用量按照患者每公斤体重8毫克计算、总量不超过240毫克为限,一次性将药粉服下。在服药约一周后,患者头发开始脱落,在头发开始脱落的3-5天内将头发全部拔净,并外搽相关药水一月左右,最终治好头癣,治愈率为67.7%。在该论文中,作者提到在这352例病例中有38例出现了中毒反应,中毒率为10.8%,但均比较轻微,未经特别治疗即全部恢复正常。另外,在这352例病例中,有314人的体重都不超过30公斤(即均是儿童),所以他们每个人的用药总量均不超过240毫克是满足每公斤体重8毫克的标准的。另有38人的体重超过了30公斤,作者在治疗中调高了用药总量以不超过260毫克为限。所以在隔年的1963年,朱一元又在《安医学报》上发表了一篇题为《醋酸铊内服脱发—治疗体重超过30公斤头癣52例临床报告》的论文。

(1963年的一篇用醋酸铊治疗52例头癣的论文)在该论文中,作者收集了安徽医学院49例、解放军105医院(现在的解放军901医院)3例总计52个体重超过30公斤的头癣患者,总结了对他们实施醋酸铊内服脱发治疗头癣的经验:给予该52例头癣患者内服醋酸铊240-272毫克,平均每公斤体重用药6.7毫克,最终头癣治愈率达到74.2%,超过了前述352例患者的痊愈率67.7%。作者认为这组治疗效果更好。当时人们已经知道,醋酸铊对人的致死量是每公斤体重10-15毫克,而医生和患者都能接受用每公斤体重8毫克的用药标准治疗头癣,这真正是一种用毒药治病的方式。根据安徽医学院一个医院五年治疗了352例平均每年治疗70个患者的标准来看,当时用醋酸铊治疗头癣在全国范围内应该都是普遍的,其中安徽医学院皮肤性病教研组可能在这方面是特色科室。作为安徽医学院皮肤性病教研组的权威专家,朱一元更是数十年如一日地在自家刊物《安医学报》上灌水。

(朱一元在《安医学报》上的部分发文)在这么多的用醋酸铊毒药治疗头癣的病例中,竟然真的没有一例重度中毒、甚至致死致残的案例发生吗?我是不相信的。毕竟这在国外是常常发生的、有过明确记录的,这是概率理论所决定的必然事件,为什么在我们国家就不会发生呢?是因为我们是伟大的社会主义国家吗?通过我的不懈努力,我终于找到了另一篇论文:在朱一元论文(1962)发表23年后的1985年,董聿明等人在《临床与实验病理学》杂志1985年第3期上发表了一篇题为《醋酸铊中毒的病理变化——附一例尸检报告》论文。

(中国首例报告因口服醋酸铊治病中毒致死案例)在这篇论文中,作者提到“口服醋酸铊治疗发病而致中毒已有临床报道,而醋酸铊中毒致死的病理变化在国内则未见报道”,于是他们报道了一例因为通过服用醋酸铊治病而中毒致死的病例:一名13岁男孩,通过服用醋酸铊治病,在服药一小时后即出现恶心、呕吐等毒性反应,第9日入院治疗,第11日死亡。通过测量死者肝含铊量水平推算死者体内含铊量达到252毫克。在该论文中,虽然作者没有提到这名13岁男孩口服醋酸铊是为了治什么病,但合理推测大概率也是为了治疗头癣,并且其服用量252毫克也与朱一元在上述两篇关于治疗头癣的用药量相当。有意思的是,该论文的作者是安徽医科大学病例教研室的。安徽医科大学在该论文发表的当年——1985年——刚刚改名叫安徽医科大学,之前则一直叫安徽医学院。是的,该论文作者与朱一元是同校不同教研组的同事。那么,对于一直跟踪用醋酸铊治疗头癣的专家朱一元来说,一定也知道甚至亲自目睹这个在本院发生的因服用醋酸铊而中毒致死的病例。然而,很喜欢在《安医学报》上灌水发文章的朱一元却从来没有就此死亡病例发过文章。相对于朱一元发过的其他文章而言,这起铊中毒致死病例才是更值得写文章研究的啊!但是他没有写。无论如何,这篇珍贵的论文证明了两件事情:1)到上世纪八十年代中期,我国医疗领域仍在使用醋酸铊治疗相关疾病;2)我国在用醋酸铊治疗相关疾病中,出现过中毒死亡病例。然而,这起发生在1985年的因为用铊治病而中毒死亡的病例却并不是我国首个铊中毒死亡病例。

(三) 中国首例公开的铊中毒死亡病例考

这节的小标题里一定要加“公开”两个字,因为我们不清楚是否有未公开、未知晓的更早期的铊中毒死亡病例存在。根据为朱令做了铊毒检测的北京市劳动卫生职业病防治研究所陈震阳在1999年的论文《严重铊中毒3例的启示》(链接可见全文),截至该论文发表时,“北京市前后共发生过5例铊中毒。第1例(男)为50年代某大学化学实验室的清洁工,他在清扫实验室通风柜后发生“铊中毒”,不 久即病故;第2例石某(男)为进行含铊晶体的提拉作业时频繁地大量接触高温铊蒸气而引起铊中毒。”该论文中的后三例则分别是朱令和1997年北大王晓龙投毒的两个受害者——陆晨光和江林(详见《1997年的北大铊投毒案》)。

(陈震阳1999年论文:《严重铊中毒3例的启示》)

由该论文可知,北京市首例铊中毒死亡病例是“50年代某大学化学实验室的清洁工”,显然指的是清华大学那位打扫实验室通风道的清洁工。但是陈震阳的这一说法与其他多个出处的说法有不相一致的地方:1)陈震阳说这事发生在50年代,其他多个出处说这事发生在60年代;2)陈震阳说是化学实验室的清洁工,其他有说法说是工程物理系的清洁工。比如在李佳佳的《朱令的四十五年》一书中写道:在协和医生李舜伟接诊朱令时,告诉朱明新朱令的症状“太像60年代清华大学的一例铊盐中毒病例了——那是清华工程物理系的一名实验室清洁工,在清洗风道的之后没有把手洗干净,用手捧着喝水时中毒身亡。”

(《朱令的四十五年》-p115)

另外在该书的p89页,作者是这样写的:“在讲重金属离子的分析时,授课的郁老师提到六十年代清华工程物理系曾发生过一次铊中毒事故。当时学生在打扫一个闲置很久的通风柜烟道时吸入了少量铊的氧化物,当晚就死亡了。”

(《朱令的四十五年》-p89)

这里我要严厉地批评一下李佳佳,你特么的是在写小说呢还是写《故事会》呢?在同一本书里,相差不过二十多页的内容里,一会儿是“清洁工中毒”,一会儿是“学生中毒”;一会儿是“用手捧着喝水时中毒身亡”,一会儿是“当晚就死了”。这点严谨性一致性都没有吗?如此不严谨,你写出的书有多高的可信性呢?只有脑残才会认为你写的《朱令的四十五年》有极高的可信度和参考性吧?你和没药花园都是一样的毫不严谨的意淫鬼啊。我们都已经知道,就是清华的清洁工中毒而不是学生中毒,至于是化学系还是工程物理系,尚没有权威资料来澄清。而至于李佳佳说的“用手捧着喝水时中毒身亡”、“当晚就死了”两种说法都完全是胡说八道的乱扯!这是在写金庸武侠小说呢。因为再紧急的急性铊中毒,都有一个潜伏期、发病期过程,不可能当场一喝下铊就倒地身亡了。因为这位清华清洁工也是被送到协和抢救的,并且据说也是李舜伟参与救治的,那么我们看李舜伟是怎么陈述这一过程的。根据李舜伟等人在1998年发表的《铊中毒五例临床分析》(链接可见全文)论文,有如此描述:“我们对本院1961年至1995年收治的5例铊中毒患者的临床资料进行了分析”、“例2入院3天死亡,尸检示周围神经及颅神经轴索变性,全身各脏器组织充血、水肿、出血。”

(李舜伟1998年论文《铊中毒五例临床分析》)

因为公开记录的北京市铊中毒死亡病例只有清华清洁工这一例,所以此文中的“例2”就一定是这位清华清洁工,由此我们可以确知他是在“入院3天后”才死的。并且根据文中“3例急性患者病程分别为4天、7天和4-5个月”的描述,其中病程4-5个月显然指的是朱令,那么该清洁工就是在中毒4天后或者7天后才入院到协和看病的,也就是说他是在中毒后的第7天(4+3)或者第10天(7+3)才死的,绝不是李佳佳所谓的“用手捧着喝水时中毒身亡”、“当晚就死了”那种胡说八道还写成了书出版的意淫说法。另外,该病例的发生时间处于1961-1995年之间,最早就是1961年,所以该清华清洁工中铊毒死亡病例就是发生在60年代,而不是陈震阳所谓的50年代。所以很显然,陈震阳在写他那篇论文提到该案例时也是凭个人印象写的,而不是准确核实了资料后下笔的。这里同样要提出批评,太不严谨了。那么,这位清华清洁工到底是中毒4天后入院的还是7天后入院的?我们有幸又找到了另外一篇论文来进行验证:1979年,由刘荫曾、金谇、王淑芬、施明霞四人发表在《卫生研究》增刊上的《职业性铊中毒的临床观察》(链接可见全文)。

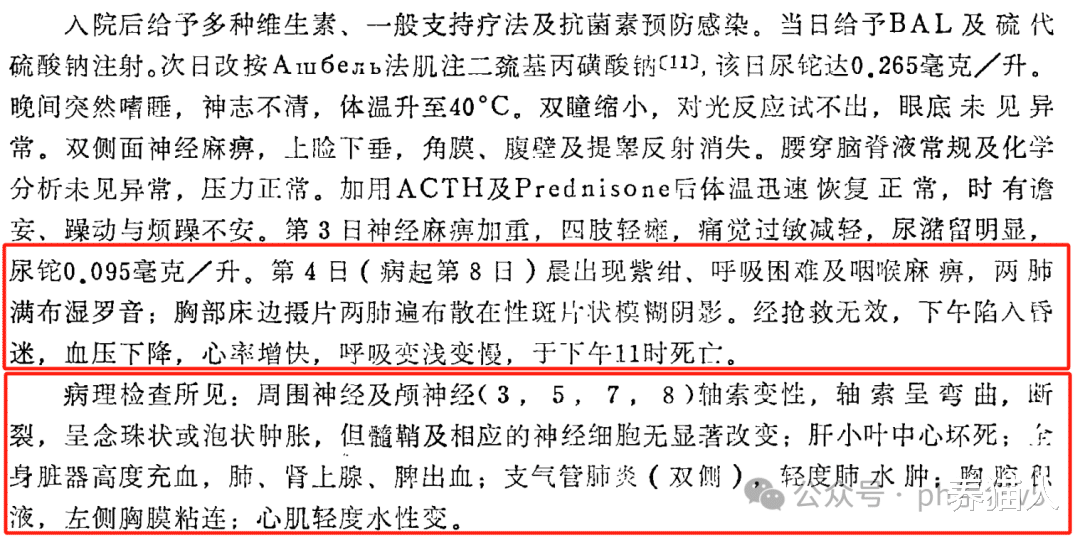

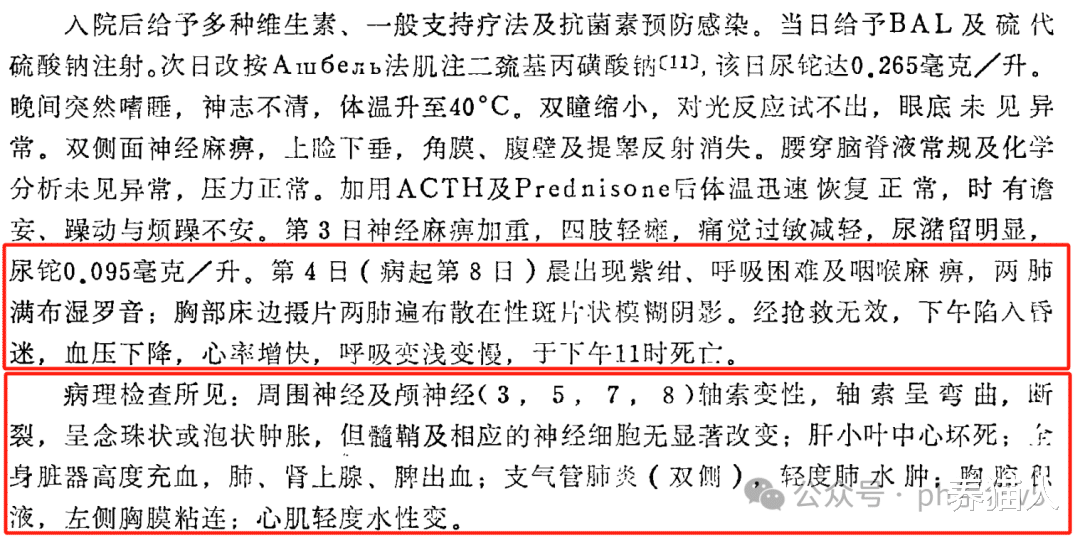

(1979年论文对清华铊中毒清洁工的详细描述)在该1979年论文中,作者提到他见过的13例铊中毒中的这一例死亡病例是“男性,26岁,于上午参加通风橱(橱壁及烟囱壁附着上述铊盐粉尘)清扫2小时,接触上述铊盐粉尘,无防护设备;工作后未洗手,即打开自来水龙头,用手舀水喝了数口。”这一描述与其他来源的对清华铊中毒清洁工的叙述(比如上述李佳佳在《朱令的四十五年》中的叙述)完全一致,所以可以确定这个病例就是那位清华清洁工。这篇论文可能是所有能找到的资料中对该清洁工病例讲述最详细的,不仅告诉我们这位不幸的清洁工是一名26岁的年轻男性,而且详细地告诉了我们他具体的中毒及发病过程:第1天上午清扫通风橱,通过吸入性铊盐粉尘、未洗手用手舀水误食铊盐两种方式中毒;12小时后出现中毒症状;第3-5天症状愈发严重;第5日下午入院治疗;入院后接受了多种维生素、一般支持疗法、抗菌素、BAL及硫代硫酸钠注射、二巯基丙磺酸钠注射治疗,没有使用普鲁士蓝治疗;第8天的下午去世。尤其在对尸检病理方面的描述是:“周围神经及颅神经轴索变性,轴索呈弯曲,断裂……全身脏器高度充血,肺、肾上腺、脾出血……肺水肿……”,这与上述协和李舜伟论文中对病理的记录“尸检示周围神经及颅神经轴索变性,全身各脏器组织充血、水肿、出血”完全一致并且更加详细。说明这两篇论文讲的就是同一个病例,李舜伟的论文中对该病例的情况进行了删减简写,而刘荫曾等四人的这一篇论文记录得最为详实。所以,这位清洁工的中毒方式是两个渠道:在打扫卫生时鼻腔吸入性中毒;在没有洗手情况下用手舀水喝的误食铊盐中毒。并且前一种方式的中毒量应该是更大,所以导致他急性发病。李佳佳的“用手捧着喝水时中毒”说法只对了一半;李佳佳的“用手捧着喝水时中毒身亡”则是完全错误,这位中毒者不是在喝水时就身亡了,也不是在“当晚就死了”,而是在八天后痛苦去世。那么为什么协和李舜伟论文中记录的死亡时间是7天后(4+3),而刘荫曾这篇论文中记录的死亡时间是8天后呢?很简单,因为一个包含了第一天,一个没含第一天。这就是汉语的模糊性及记录者的不严谨性造成的误会,相对而言,刘荫曾这篇论文是更严谨的。由上面的截图我们可以看到,这篇1979论文的四位作者中,王淑芬、施明霞是北京市朝阳医院的,刘荫曾、金谇两人不是朝阳医院的,也不是协和医院的。那么,这四位作者为什么会那么清楚在协和接受治疗的清华清洁工病例并写成论文呢?以及,作者在论文开篇提到“近年来,作者共见到职业性铊中毒13例”这个数量是远远高过陈震阳所说的在朱令案前北京市只发生过两例铊中毒案例的数量的,并且这只是1979年啊。这又是怎么回事呢?经过查证,刘荫曾、金谇当时都是中国预防医学中心卫生研究所的研究人员,这个研究机构几经变更后现在的全名是“中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所”。我们在该研究所的网站上还能查到金谇当时的任职是该研究所的副所长。

(中国疾控中心职业卫生与中毒控制所历任领导,来源:https://niohp.chinacdc.cn/jgxx/lrld/)

所以就很明了了:刘荫曾、金谇作为全国性的疾控中心研究人员,理所应当地掌握了协和这例清华清洁工铊中毒致死病例,也理所应当地掌握全国范围内的“13例职业性铊中毒”病例,所以能够写成此论文。而王淑芬、施明霞两位朝阳医院的医生,可能提供了朝阳医院的病例或者对本论文有其他贡献,所以也一起署名。但是这篇论文还有其他重要内涵(或线索),我们看一下这篇论文的参考文献,见下截图。

(1979年发表的论文最新的参考文献却是1964年的)在这12篇参考文献中,有11篇都是外文资料,这一点说明该论文的作者是熟悉国外的最新研究成果的,不像后来的很多医学论文一大堆参考文献都是中文论文。然而很奇怪的是,这篇1979年发表的学术论文的所有参考文献中最新的只是1964年的,作者参考的都是13年前以及更久远的文献,难道在这最近13年里没有可参考的行业内中外文献吗?更奇怪的是,在参考文献后面还用括号标注了“1965年脱搞”的字样。这是什么意思?我盯着这个参考文献列表和“1965年脱搞”看了十分钟,突然就恍然大悟了:这是一篇完成于1965年的论文,所以最晚的参考文献是1964年的,那已是当时的最新文献了;四位作者完成论文后准备投稿或者已经投稿了,学术论文审核发表周期一年左右起,然而待到隔年的1966年5月,咣当一声响,伟大的文化大革命来了,停工停产停学停研大家一起搞革命,革命斗争慨而慷,这篇论文一等就是十年多。14年后的1979年,作者又想起了这篇论文,于是就再投稿一下吧,一个字都不想改了,只在文末标注了“1965年脱稿”表示这是一篇14年前的论文。编辑粗心大意,把“稿”字写成了“搞”字。反正这是增刊,主编责编审的也不够细心。就是这样子,一定是这样子。好我们现在继续再看这个参考文献列表,其中的那篇唯一一条中文文献,它又提供了什么重要线索呢?在该论文的开篇,作者写道:“铊的毒性与砷相似……由于医疗上应用或意外事故而中毒者,文献已屡有报导”,然后在这里直接引用了参考文献中的[1-7],就包括了第二条参考文献“康雄飞 等,中华内科杂志,11:952,1963”。这说明什么呢?这说明康雄飞在1963年发表在《中华内科杂志》上的这篇论文里就提到了铊中毒病例、很可能是铊中毒死亡病例。并且这个病例不是清华清洁工那个病例,很可能比清华清洁工那个病例还要更早一点。所以找到康雄飞的这篇1963年论文很重要。虽然在上述参考文献中没有给出这篇论文的题目,但这篇论文实在是一篇十分重要的、被后来的很多同领域论文多次引用的论文,所以很容易找到:其题目是《硫酸亚铊中毒致死一例报告》,由康雄飞、林则陈、马玉华三位作者发表在《中华内科杂志》1963, 11(12) : 952-952.

(康雄飞的一篇重要铊中毒致死论文)据康雄飞的这篇论文显示:该病例是一名19岁女性,因为服用毒鼠药硫酸亚铊500毫克中毒(未解释是自杀还是被投毒),于服药后的第二天——1962年5月30日——入福州市第二医院治疗;在住院治疗中,医生采取了静脉点滴注射葡萄糖及维生素C、口服维生素C、硫辛酸钠肌内注射、普鲁卡因醯胺(名字和普鲁士蓝很像,但不是)、二巯基丙醇(即《为了六十一个阶级弟兄》里的解砷特效药)肌内注射、中药解毒养阴清热药等治疗手段,均无效;该病例于入院后第19日死亡。另外根据康雄飞在这篇论文里引用的参考文献1(Mu,J.W.,and Frazier,C.N.:Nervous and cutaneous manifestations in case of thallium poisoning,Nat. Med. J. Chin. 15:86, 1930),记录了国内穆氏曾经在1930年报告的一例因硫酸亚铊中毒致死的病例。虽然没有找到这篇1930年论文的原文,但是这位作者穆氏应该就是在上一节里提到的那位于1928年用铊治疗头癣的陈、穆二人中的穆氏。所以,基于以上考证,我们得到的结论是:1)我国早在上世纪二十年代开始用铊入药治疗头癣等疾病,1930年出现首例被公开报道的因铊中毒致死病例。2)中华人民共和国成立后,首个被公开报道的铊中毒死亡病例是1961年的清华大学26岁男性清洁工铊中毒致死案。3)第二个被公开报道的铊中毒死亡病例是1962年的福建某地一19岁女性服用铊制老鼠药中毒致死案。4)截至到1985年,我国部分地区仍在使用铊治疗相关疾病,并且于1985年出现安徽某地一13岁男孩因服用醋酸铊治病(很可能是头癣)导致的中毒致死案。非常感谢写了以上这些论文的作者们,不然我们根本无从了解到这些历史。尤其要感谢承前启后的康雄飞老先生。我查了一下,康雄飞老先生生于1919年,似乎还健在,今年已经105岁了。

(康雄飞老先生今年已经105岁了)

基于以上的考证结论,我们知道:在过去的很长一段时间内,铊在我国不仅应用于工业领域,而且广泛地应用于医疗和杀鼠剂领域,这不是百度百科告诉我们的,这是得到了证据支撑的。现在我们再来回看刘荫曾、金谇等人于1979年发表的这篇1965年完稿的论文《职业性铊中毒的临床观察》,作者写道:“近年来,作者共见到职业性铊中毒13例,其中1例死亡。”根据这个比例来看,铊中毒后的死亡率是7.7%。同时,刘荫曾、金谇在文中引用一篇重要的参考文献:Munch J.C于1934年发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的一篇题为《人类铊中毒》的论文(Munch J.C., Human thallotoxicosis [J]. the Journal of the American Medical Association,1934(102):1929-1934)。在该论文中,Munch通过收集文献报告中的778例铊中毒者,发现:1)铊中毒的致死率为 6%;2)职业性铊中毒者仅12例,仅占总中毒者的1.5%。在这两个结论中,铊中毒后的6%致死率与刘荫曾、金谇等人观察到的铊中毒后的7.7%致死率是比较接近的。但是根据其第二项结论,如果没有特别的欧美国情特色导致出现了数据差异的话,那么:根据刘荫曾、金谇等人观察到的13例职业性铊中毒病例逆推的话,并假设作为国家疾控中心研究人员所观察到的是全国数据的话,那么全社会的所有铊中毒者则约为13*778÷12=843例。并且这是截至1965年的数据。所以,有理由相信,关于铊中毒事件的报道并不完全,甚至很不完全。导致这种情况的一个十分重要的原因是铊中毒具有隐匿性,并不容易被诊断出来,尤其在没有专业检测仪器的广大地区,出现漏诊、误诊的情况必然是十分频繁的。在当时国内报告出来的铊中毒事件,基本上全部是已知铊源的职业性铊中毒、用铊治疗疾病中毒、服铊制老鼠药中毒,几乎没有一例是在未知铊源的情况下仅仅根据患者症状判断有铊中毒可能并进行测铊来确诊的。

(四) 早期关于铊中毒的零星报道

但是即使是关于职业性铊中毒事件,相关的报道也是不完整的。比如在刘荫曾、金谇提到的“13例职业性铊中毒病例”中,真正被详细报道的可能只有清华大学清洁工那1例。比如在协和医生李舜伟等人的《铊中毒五例临床分析》一文中提到的1961-1995年收治的5例铊中毒患者中,有相关报道的也只是清华清洁工和朱令这两个病例,另外3例铊中毒患者并未见相关报道。但也有零星的报道,比如陈震阳在其1999论文中提到的那位“石某(男)为进行含铊晶体的提拉作业时频繁地大量接触高温铊蒸气而引起铊中毒”也是一起职业性铊中毒事件。再比如1979年《冶金劳动卫生》上发表的一篇《急性吸入性铊中毒一例报告》论文,报告了一例1978年株洲冶炼厂的职业性铊中毒案例。该病例发病时头发已经全部脱落,经过3个多月治疗后基本恢复(未使用普鲁士蓝)。大概相当于朱令第一次中毒时的情况,治疗并不对症,但是身体缓慢地自愈了。

(1978年株洲冶炼厂一例职业性铊中毒)

再比如,《中华劳动卫生职业病杂志》曾经报道的一则1996年发生在天津的急性铊中毒事件,则是一起导致多人中毒的职业性铊中毒案。

(1996年天津一例导致7人中毒的职业性铊中毒案)

但是在1958-1987年之间,国内却出现了两起颇有规模性的集体性铊中毒事件。其铊中毒人数远远超过了《为了六十一个阶级弟兄》里的61个人砷中毒案,曾经在当地引起社会性恐慌,并引发研究人员的持续关注。这篇文章写到这里已经太长了,就先中止一下吧,后面还有六个小节。这部分就算作本文的(上)吧。(未完待续)

本文重点参考文献:

[1]Mu,J.W.,and Frazier,C.N.:Nervous and cutaneous manifestations in case of thallium poisoning,Nat. Med. J. Chin. 15:86, 1930

[2]Munch J.C., Human thallotoxicosis [J]. the Journal of the American Medical Association,1934(102):1929-1934

[3]A.H.傑利克曼 ,Г.В.薩姆索諾夫 ,O.E.克列因, et al.稀有金属讲座4——鉈[J].有色金属(冶炼部分),1955,(13):45-48

[4]朱一元,孙锡惠,沈钧.醋酸铊内服脱发治疗头癣352例的临床报告[J].安医学报,1962,(01):58-60+57.

[5]朱一元.醋酸铊内服脱发—治疗体重超过30公斤头癣52例临床报告[J].安医学报,1963,(02):87-89

[6]康雄飞, 林则陈, 马玉华. 硫酸亚铊中毒致死一例报告[J] . 中华内科杂志, 1963, 11(12) : 952-952.

[7]刘荫曾,金谇,王淑芬等.职业性铊中毒的临床观察[J].卫生研究,1979,(Z1):111-114

[8]罗成模.急性吸入性铊中毒一例报告[J].冶金劳动卫生,1979,(00):43-44

[9]董聿明,钟明光,孔锡鲲.醋酸铊中毒的病理变化——附一例尸检报告[J].临床与实验病理学杂志,1985,(03):32-34+67

[10]郎胜喜,王熙泉,饶文军等.一起急性铊中毒调查[J].中华劳动卫生职业病杂志,1998,(04):41-42

[11]黄觉斌,魏镜,李舜伟等.铊中毒五例临床分析[J].中华医学杂志,1998,(08):50-51

[12]陈震阳.严重铊中毒3例的启示[J].中华劳动卫生职业病杂志,1999,(03):62-63

(白色的铊盐,黑色的背景)

(蓝色的解药:普鲁士蓝)

本系列前文:

《广陵散已散而广陵散未完(1):朱令案之不可洗脱的嫌疑人》

《广陵散已散而广陵散未完(2):令我百思不得其解的翻译疑云》

《广陵散已散而广陵散未完(3):朱令案中案之蹊跷的失窃案》

《广陵散已散而广陵散未完(4):清华1995年的五一假期和夏季学期》

严谨

比起长期遭受铊毒的折磨,朱令的离世反而也是一种解脱

孙铊真恶毒

其实恰恰证明了老鼠药中铊盐的存在,且长期使用。医用至少到90年代初,而鼠药更久。所谓铊盐中毒少,只是职业病中铊盐中毒被报道相对少罢了。而鼠药中毒在民间相当的多。