在徐州老城区,我曾目睹穿着碎花棉袄的大娘守着滋滋作响的煎饼鏊子,隔壁玻璃橱窗里的姑娘正往竹蒸笼里码放蟹黄汤包。当第一缕晨光穿透梧桐树叶,煎饼的麦香与汤包的鲜香在街巷间缠绕,宛如这座城市南北交融的隐喻。

"您说咱们这儿算南方还是北方?"在连云港的渔船上,老船工往冒着热气的紫砂壶里撒了把碧螺春,又掰下半块锅盔馍泡进羊肉汤。这个看似简单的问题,让沿岸十三个地级市的居民争论了千年。秦岭-淮河这条地理分界线,在中国版图上划出的不仅是气候带的分界,更在四个特殊省份里搭建出许多南北方文化的桥梁。

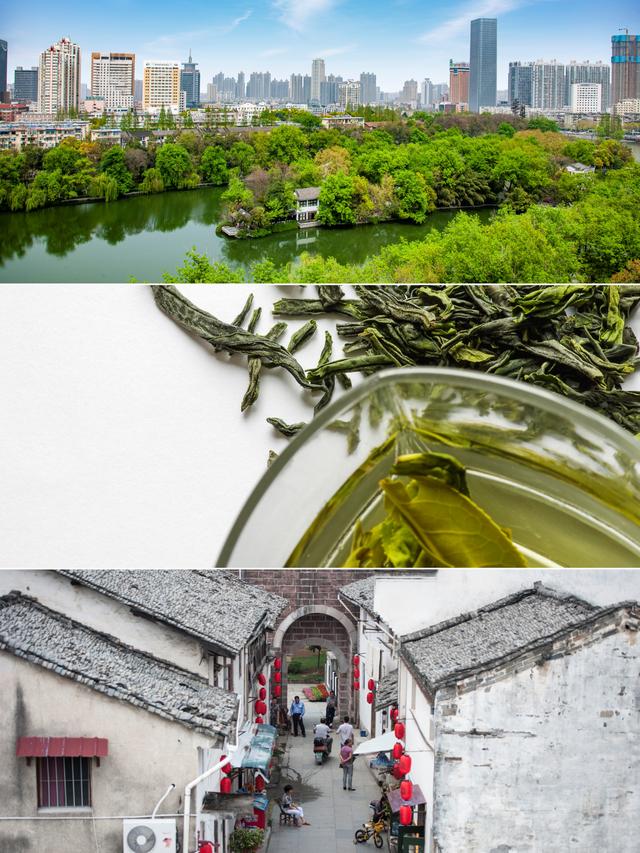

我曾在扬州瘦西湖畔见过最精致的早茶仪式,蟹粉狮子头在青瓷碗里颤巍巍地晃动,茶博士手持两米铜壶将碧绿茶汤注入盖碗,水线在空中划出优美的弧线。而驱车向北三百里,徐州的清晨里飘荡着辣汤的辛香,壮实的汉子蹲在条凳上,就着蒜瓣大口吞咽手擀面。地理课本说淮河是苏南苏北的楚河汉界,可当我在盐城看到农家院里晾晒的稻谷旁堆着成袋面粉,突然明白:这里的人们早把南北差异酿成了生活的老酒。

在安徽,皖南祠堂里的木雕花窗还留着新安画派的笔意,歙县砚工打磨歙砚的沙沙声里,飘着黄梅戏的袅袅余韵。而在亳州中药材市场,带着豫剧腔调的吆喝声在柴胡堆与白芍筐间此起彼伏。长江与淮河像两条平行的琴弦,皖地儿女在双重奏鸣中找到了独特的和声。记得在六安茶山,茶农老周给我展示他独创的"雨前毛峰配烙馍":"南方茶叶北方馍,吃进肚里都暖和。"

我们再看河南,麦浪与稻香交织的田野。当站在信阳南湾湖的茶山上,采茶姑娘的竹笠缀着楚地风格的彩穗,她们用带着鄂北口音的河南话教我辨认"明前茶"的嫩芽。而向北三百里,洛阳水席的二十四道汤羹里,仍能品出盛唐时四方来朝的滋味。最有趣的发现在南阳:诸葛亮躬耕地的小酒馆里,胡辣汤与热干面共享一张菜单,仿佛在演绎某种古老的和解。

咱们再看看陕西,站在秦岭分水岭,左手抚过的岩石即将化作黄河的泥沙,右手接住的雨滴终将汇入长江的波涛。汉中盆地的油菜花海与陕北的黄土高坡,在同一个省界内完成着季风的交接。在紫阳茶山,采茶人王大姐的背篓里装着陕南的毛尖,围裙兜里却揣着陕北的油旋馍:"我们这儿的人,胃里装着中国的南方和北方。"

这些"不南不北"的省份像文化的混血儿,在千年迁徙中把地理界限熬煮成流动的盛宴。当我在宿迁看到运河船工用山东大葱蘸着镇江香醋,在蚌埠遇见用黄山毛峰冲泡河南胡辣汤的老人,突然懂得:所谓南北分界,不过是先民跋涉时留在山河间的脚印。下次若有人问起这些省份的归属,不妨指着田间戴斗笠又穿棉裤的老农笑答:"你看,他正站在南北方的十字路口。"