自1949年10月建国以来,我军发展史上存在两个重要的时间节点,即1955年、1985年。前者奠定了大军区体制,并实施了军衔制,对我军产生了深远的影响。后者则形成了七大军区格局,此为我军机械化、现代化、正规化建设的开端,令我军战斗力的提升有着质的提升。

▲昆明军区旧照

闲言少叙,本智者切入正题。1985年百万大裁军前夕,根据中央军委的部署,拟定裁撤成都、武汉、福州、乌鲁木齐军区。令人意想不到的是,武汉、福州、乌鲁木齐军区的裁撤工作很顺利,唯独成都军区出现了小插曲,军史上称之为“成昆之变”。

按照裁军节奏,成都军区冻结了人事调整,准备并入昆明军区,而昆明军区已经做好了纳编成都军区的准备。当时,昆明军区得到保留的理由也很充分,该军区是唯一一个执行作战任务的大军区。但是,成都军区司令员王诚汉向中央军委建议,大军区机关不便放在靠近边境地带,深居内陆的成都更符合大军区机关定位。

中央军委采纳了王诚汉的建议,将昆明、成都合并后的大军区机关定点在了成都,新组建的成都军区司令员由南京军区第1军军长傅全有担任。此为题外话,本智者暂且不表。昆明军区裁撤之前,辖区内编有第11、第14军,分别驻防大理、开远。关于第11、第14军的基本情况,本智者不再作过多介绍,大家只需要知道这两支部队特别能打,战绩比较突出就行了。

▲第14军旧照

本智者根据已公开的资料多方考证,窃认为第11、第14军的军部机关驻地,之所以分别驻防大理、开远的深层次原因,介绍所示:

第11军(大理)

在本文语境中,大理之大,不在锦绣风光,而在于山川形胜着实是妙不可言,诚为兵家必争之地。大理地处滇西苍山之麓、洱海之滨,亦为云贵高原上的一颗璀璨明珠。在长达五百余年的悠悠历史上,南诏国、大理国的都城即定都于此,是名副其实的云南地区的政治、文化、经济中心。

元朝至元十三年(即公元1276年),元廷设立云南行中书省,并将该省治所由大理迁至昆明。至此,大理失去了作为云南地区的政治、文化、经济中心的地位。尽管大理于全省而言地位降低了,可在滇西的地位却无法撼动。大理的角色定位类似于河南的洛阳,都是有着无比辉煌的过往,战略地位不可忽视。

▲第11军旧照

所以,第11军自1969年11月成军以来,一直驻防在大理地区,成为威震大西南的“后起之秀”。虽然第11军组建时间晚,可是该军在首任军长董占林(开国大校,1988年授衔中将)的带领下,全军上下很有朝气。1979年2月,第11军参加对越自卫反击战,表现尤为突出。到了1984年4月,收复者阴山之战,第11军打出了一代战将廖锡龙,充分体现了对越还击利剑的强大战力。

第14军(开远)

纵观1985年百万大裁军前夕,35个野战军军部机关驻地,鲜有驻防县城的例子。不能说没有,只能说很少。因而,第14军军部机关驻防开远并非孤例。譬如,济南军区第26军军部机关驻地定点山东莱阳。但凡是能够作为野战军军部驻地的县城,还真不能当作普通意义上的县城来看待,开远可是滇东南为数不多交通发达的县城。

▲开远站旧照

开远的交通发展史,可以追溯到1909年5月开通的滇越铁路下段(即蒙自碧色寨站至阿迷站区段铁路)。1931年12月,时任阿迷县县长蒋子孝将本县县名更名为“开远”,寓意“四面伸开,联结广远”。从县名寓意,我们可体会到两层意思:

一则,阿迷当时已经是铁路运输发达之地,对外联系颇为便捷;

二则,蒋子孝意识到阿迷未来的发展前景还是相当不错的。

事实如此,当年越南海防港北上、中国云南昆明南下的列车,在相当长的一段时间内,都要在开远休整一宿,并于次日早晨再出发。由此观之,开远在滇越铁路的重要性。

再往大处言之,开远距离本区机关驻地昆明也就200多公里。第14军军部机关驻防于开远,既能牢牢的控制住滇越铁路咽喉位置,亦可成为昆明军区随时调用的机动作战力量。最为关键的地方,在于开远包含了断陷盆地、冲击扇群、低山丘陵、中山峡谷、溶岩山区等5种地貌,为其成为滇东南兵家必争之地,提供了先天优势条件。

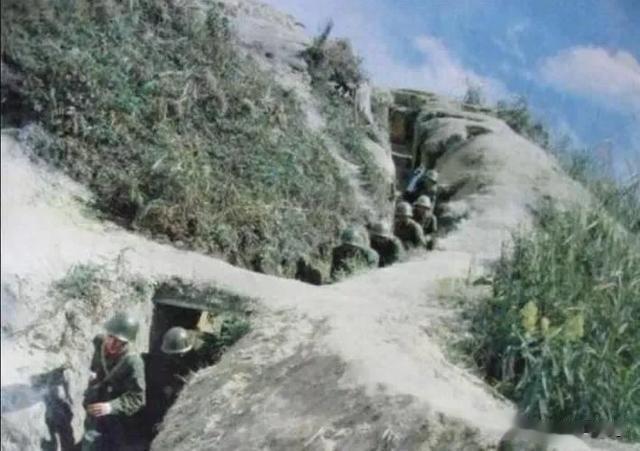

▲原成都军区第14集团军某部演练旧照

综上所述,第11军(大理)、第14军(开远)犹如本区机关驻地的左膀右臂,默默地为祖国守护着大西南。昆明军区撤编后,第11军亦随之撤编,大理失去了作为野战军军部驻地的一大殊荣。同期,第14军改隶成都军区,并执行合成集团军建制。1986年,第14集团军军部机关奉命移驻昆明。至此,当年昆明军区两大野战军军部机关所在地城市,作为野战军军部驻地的历史正式宣告终结。

—END—

开口闭口本智者,果断拉黑