我一生致力于体面地分手,但每一次分手,到最后都丑陋不堪。

有的分手搞得满城风雨,社交关系全部崩塌;有的分手突然得像被谁一刀给剁开的,骄傲瞬间坠成卑微;有的分手大家早已麻木不仁,从心里叹了口气,好像叹完了人活着的最后一口气。

人生不太大,分手分多了,江湖上抬头低头全是前任,于是致力于体面地分手,变成了致力于体面地重逢。

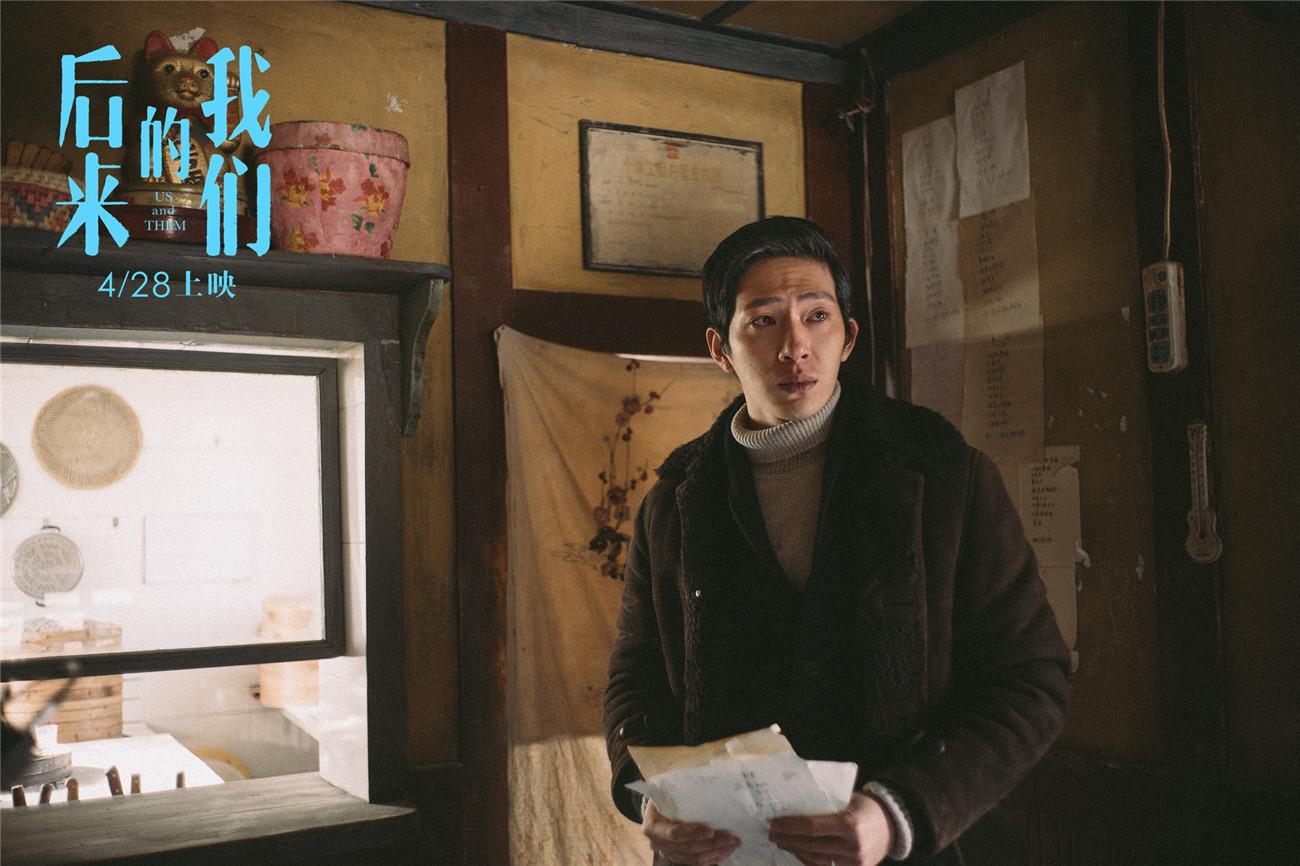

电影《后来的我们》就是一场体面的重逢。

事实上,体面地重逢比体面地分手更难。时过境迁,物是人非,谁也再把不准谁的脉,要非得愣聊,心里十有八九是俩字儿——没劲。

所以重逢也比分手更难演——分手谁不会啊,心里的憋屈、冤枉、愤怒一股脑儿宣泄出来,直给就完了。重逢呢,心里的怀念、遗憾,或者是庆幸,全得藏着掖着,互相试探。这人生在世啊,收着,比释放可难多了。

刘若英导演也不避讳——选择井柏然和周冬雨,就是因为“听说他俩戏好”。从影片的第一个场景开始,二人就已经证明了初执导筒的刘若英,至少在选择演员的眼光上,没毛病。

镜头推过狭长拥挤的飞机机舱,井柏然和周冬雨在匆忙中擦身而过,都没来得及反应,各自首尾坐定之后回过神儿来,开始互相试探着望向对方,两三次犹疑的试探之后,目光在机舱中远远相遇,故事就在这个时候发生了。

两名演员一开场就用不动声色的华彩表演奠定了影片的基调。周冬雨经历了多年各种角色的历练自不必说,井柏然在这部影片中对跨越十个年头的角色渐变过程的细微刻画,实在令人叹服。

观众会发现井柏然“藏得住帅”了。并不是说刘若英把他拍得不好看了,他的角色十年前意气风发,十年后成熟大气,好看还是好看。“藏得住帅”的意思是观众不会感觉到他的好看掩盖了他脸上的每一个表情,以及细微的表情下流露的,内心的波澜。并非用大开大合去煽动情绪,而是用微小的细节,去撼动人心,这已经是一种高级的表演了。

井柏然的角色在在张艾嘉的建议下,加上了“少白头”的设定,这样一来一种颓唐的气息就贯穿了角色始终。从中关村练摊儿卖片儿、脏摊儿上喝酒打架,到合租房里独自开发游戏、地铁站台眼睁睁看着列车载着爱情飞驰而去,再到上电视接受采访、用第一笔积蓄定下豪宅,十年来每一年的角色都如同剥笋一般层层接近故事的核心,而颓唐的气息,始终萦绕在井柏然的白发发端。你总会在某一个瞬间,忘了他的帅气,想起年轻而荒唐的自己。

影片看完之后,我非常感慨刘若英一个台湾文艺挂的歌手,竟然能把一对东北情侣的北漂故事讲述得如此鲜活,想必这里面,也少不了和井柏然这个东北来的北漂相互成全吧。

井柏然是幸运的。跟新人导演合作一定是一件风险很高的事情,从许诚毅的《捉妖记》,到彭三源的《失孤》,再到刘若英的《后来的我们》,井柏然都赢了下来。也许正是因为有机会接连跟新人导演相互“刁难”,才造就了“后来”的井柏然,比如刘若英就从不会让演员看监视器,这大概,也是磨练演技的一种“偏方”吧。

看完《后来的我们》回去的路上,我给自己唱了一百多遍《后来》。每一句歌词仿佛都能在记忆里匹配到似曾相识的画面,那些黑白和彩色的故事,渣也不是成心渣,故意惨烈、故意找茬的日子,大概就是年轻而虎逼的爱情吧。睡过的男孩儿女孩儿都老了,后来的我们什么都有了,只是没有了我们。